【開催レポート】発達支援を考えよう―知的・発達等の障がいをもつ子どもたちの放課後支援ボランティア―

学生スタッフリーダー 今泉 栞花

WAVOCでは、2025年2月1日(土)に「発達支援を考えよう―知的・発達等の障がいをもつ子どもたちの放課後支援ボランティア―」を開催しました。中野区放課後デイサービスセンターみずいろ様にご協力いただき、知的障がいや発達障がいをもつ子どもたちと一緒に活動してきました。本レポートでは、その活動の様子をお伝えします。

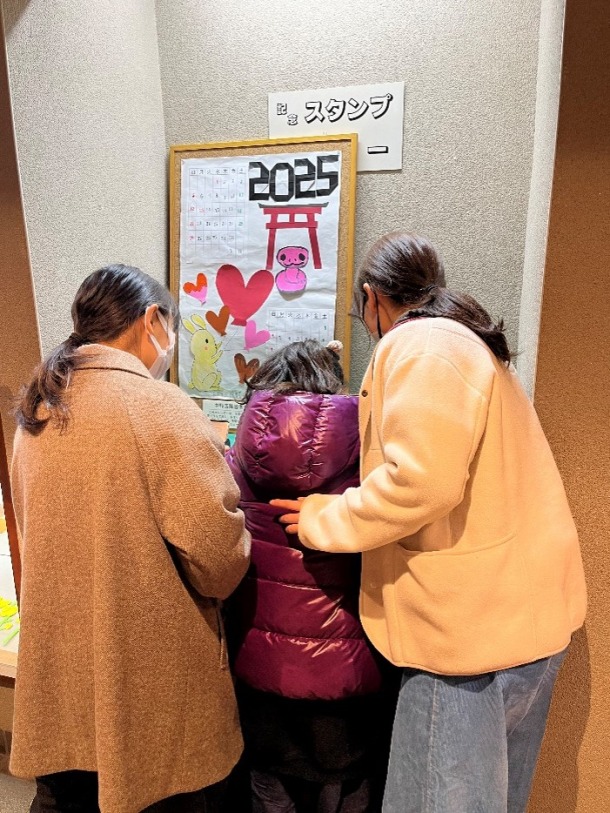

ご協力いただいた中野区放課後デイサービスセンターみずいろ様は、知的・発達等の障がいをもつ子どもたちを対象に、放課後や学校休業日の余暇活動を支援しているデイサービスセンターです。利用者の年代は幅広く、小学生から高校生まで在籍しています。今回は、子どもたちと一緒に近隣施設をめぐるスタンプラリーに参加しました。

今回のテーマは「発達支援について考えよう」。一口に障がいと言っても、その程度はさまざまです。企画した私自身、子どもたちとどのようにコミュニケーションを取るべきか、不安がありました。参加した学生たちも、どう自己紹介をしたらいいのか悩んでおり、初めは若干の緊張が伺えました。

そして子どもたちと対面。想像していた何倍もパワフルでエネルギッシュな子どもたちに少し圧倒されながらも、スタンプラリーがスタートしました。

江古田区民活動センター、江古田図書館、中野区立歴史民俗資料館をめぐるスタンプラリーは2時間ほど歩きました。なかなかの移動距離に「疲れてない?」と尋ねると、子どもたちは「全然疲れてない!元気!」と笑顔を向けてくれました。

|

|

道中、子どもたちと会話をする中で見えてきたのは、知的・発達障がいの特徴ではなく、子どもそれぞれの個性です。たくさん話す子もいれば、少しシャイな子もいます。自分の気持ちを言葉で伝える子もいれば、ゆっくりと自分なりの方法で伝える子もいます。運動が好きな子、絵を描くことが好きな子、本を読むことが好きな子、全員がそれぞれ違います。きっとそれが当たり前なはずなのに、無意識のうちに、障がいの有無による特徴を見つけようとしていた自分に気が付きました。障がいの有無によって分け隔てられることのないフラットな社会をつくるためには、それぞれのパーソナリティを尊重することが大切です。そのことに改めて気付くことができた点でも、今回のイベントを企画した意味があったと思います。

スタンプラリーから帰ってきたら、みんなでおやつタイムです。おやつを食べながら、「この間学校で~」と楽しそうに話す子どもの表情を見て、短時間ながらここまで打ち解けられてよかったと安心しました。

最後に、中野区放課後デイサービスセンターの管理者の方からお話をいただきました。

「ここで支援する子どもたちは、誰かの手助けなしで生活することは将来的にも難しいと思う。けれども、自分で出来ることを今のうちに増やしてほしい。私たちはその手助けをしています。」というお話から、管理者の方の子どもたちに対する愛情を感じました。一方で、福祉業界の人手不足などの課題も伺い、どこか他人事だと思っていた福祉の世界が、現実味を帯びてみえてきました。

今回の活動から、子どもたちと関わる中で、自分のなかにあった無意識の偏見に気付くことができ、彼らへのアプローチについて考えるきっかけとなりました。誰一人取り残さない社会の実現に向けた一歩が踏み出せたのではないかと思います。

また、参加した学生から「またみずいろさんに来たいです」という声があり、イベントを開催した意義を感じることができました。

改めて、本イベントを実施するにあたり協力してくださった中野区放課後デイサービスセンターみずいろ様、本当にありがとうございました。