【開催レポート】いわきスタディツアー「『福島の農水産物は“なんか”嫌』―“なんか”の正体は?」

学生リーダー 今泉 栞花

2024年9月25日(水)~27日(金)にかけて、いわきスタディツアー「『福島の農水産物は“なんか”嫌』―“なんか”の正体は?」を開催しました。

私は福島県いわき市の出身です。高校卒業までいわき市で過ごし、大学進学と同時に上京すると、周囲の方が持つ福島のイメージと、私がこれまで見てきた福島には違いがあるように感じました。そこで、これまで福島に関わったことがない方に、正しい「福島の今」を知ってもらう機会を、と思い企画したのがこのツアーです。

今回の「福島の農水産物は“なんか”嫌」は、実際に私が耳にしたことがある言葉をそのままタイトルにしました。“なんとなく”避けてしまうとか、“なんか”不信感が拭えないと言う人は一定数いますが、果たしてそのモヤモヤの正体とは何なのでしょうか。いわき市で農林水産業に従事する方や市役所の方、参加者の方と意見を交えながら、ぜひ明らかにしたいと思い、このツアータイトルにしました。

1日目

ツアー初日、いわき駅に到着すると、いわき震災伝承みらい館に訪問し、東日本大震災の被害について学びました。これまで何度も震災教育を受けてきた私ですが、実際に被害に遭われた方の言葉に触れ、見慣れた街が津波に飲み込まれていく映像を見ると、胸が苦しくなると同時に無力感に襲われます。

今年は、日本各地でさまざまな災害が発生しており、住民の方の悲痛な声がメディアを通して私たちに届きます。防災・減災について考え、被災者の方々に自分ができることは何なのか、見つめなおすきっかけになりました。

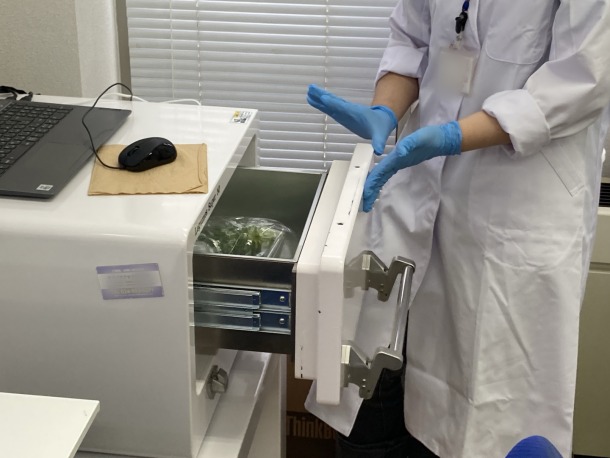

昼食後、農産物等のモニタリング検査場を訪問しました。この施設では、市民が家庭菜園で育てた農産物や、山林で採取した山菜やキノコ等の放射線量を、任意で測定することができます。昨年度は440件ほどの農差物が持ち込まれ、約80%が国の基準値を下回っていました。基準値を上回った約20%のほとんどは、市民が山林で採取した山菜・キノコ類だそうです。これらは、生物的特徴として土壌の成分を吸収しやすいため、放射線量が高くなりやすいそうです。

昼食後、農産物等のモニタリング検査場を訪問しました。この施設では、市民が家庭菜園で育てた農産物や、山林で採取した山菜やキノコ等の放射線量を、任意で測定することができます。昨年度は440件ほどの農差物が持ち込まれ、約80%が国の基準値を下回っていました。基準値を上回った約20%のほとんどは、市民が山林で採取した山菜・キノコ類だそうです。これらは、生物的特徴として土壌の成分を吸収しやすいため、放射線量が高くなりやすいそうです。

国がいわき市の野生キノコや山菜に出荷制限をかけており、これらが市場に出回ることはありません。市民に安心を提供するために、このモニタリング検査場は非常に大きな役割を果たしています。

その後、ファーム白石を訪ねて、実際に農業に従事する白石さんから、風評被害の打破や農業の後継者育成についてお話を伺いました。白石さんは、「福島産の作物は優先順位が低い。それが本当の風評被害なのかもしれない。」とおっしゃっていました。全国的に需要が高い作物は、福島県産でも高値で取引され、需要が低い作物の場合、福島県産は選ばれづらいのが現状だそうです。そのような問題を解決するために、白石さんは『知ってもらう』ということを大切にしています。そのため、福島県産、いわき市産の農作物を多くの方に知ってもらうべく、SNSでの積極的な情報発信や、イベントやフェスに赴き対面販売を実施しています。

その後、ファーム白石を訪ねて、実際に農業に従事する白石さんから、風評被害の打破や農業の後継者育成についてお話を伺いました。白石さんは、「福島産の作物は優先順位が低い。それが本当の風評被害なのかもしれない。」とおっしゃっていました。全国的に需要が高い作物は、福島県産でも高値で取引され、需要が低い作物の場合、福島県産は選ばれづらいのが現状だそうです。そのような問題を解決するために、白石さんは『知ってもらう』ということを大切にしています。そのため、福島県産、いわき市産の農作物を多くの方に知ってもらうべく、SNSでの積極的な情報発信や、イベントやフェスに赴き対面販売を実施しています。

また、いわき市の農業振興課と連携して、行政と民間農家が役割分担をすることで、建設的な良い関係性を築くことができているというお話もあり、人とのつながりも、いわき市ならではの魅力であると感じました。

また、いわき市の農業振興課と連携して、行政と民間農家が役割分担をすることで、建設的な良い関係性を築くことができているというお話もあり、人とのつながりも、いわき市ならではの魅力であると感じました。

2日目

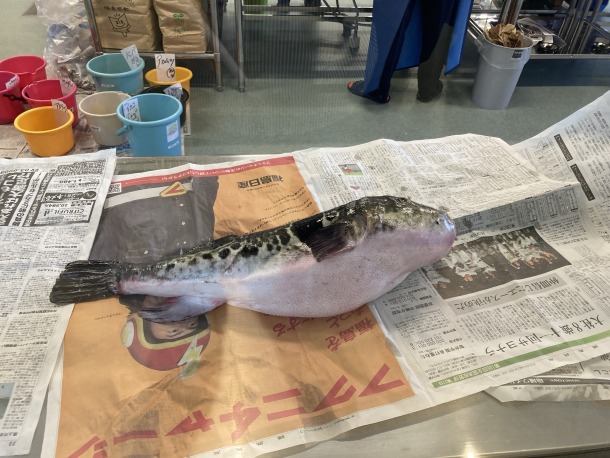

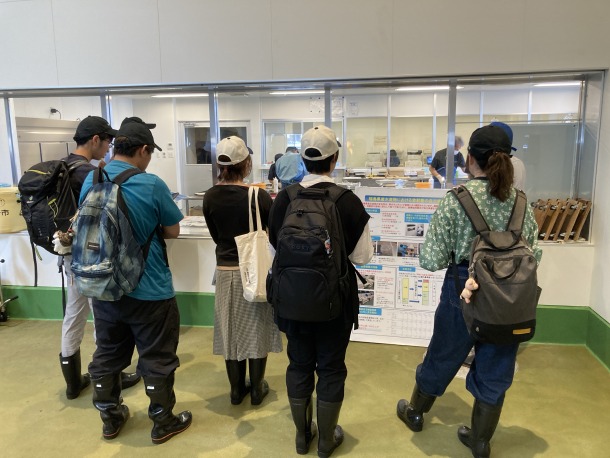

2日目は、小名浜魚市場を訪問しました。小名浜魚市場では、その日に市内で採れた全魚種を自主検査しています。

2日目は、小名浜魚市場を訪問しました。小名浜魚市場では、その日に市内で採れた全魚種を自主検査しています。

国の基準値が100ベクレル以下、福島県独自の基準値が50ベクレル以下、小名浜魚市場での基準値が25ベクレル以下というように、非常に厳しい基準値の中で検査をしています。平均的には1日あたり80検体ほど検査しており、基準値を超えることはほぼ無いそうです。

昨年から始まったALPS処理水の海洋放出ですが、案内していただいた漁協の方は、「そこまで価格や需要の変化は無い」とおっしゃっていました。しかし、「震災で切れてしまった流通の糸はまだ戻らない」とおっしゃっていたのが非常に衝撃的でした。震災から13年経った今でも、取引相手は戻ってきていないそうです。水産振興課の方と各地の市場を訪問し、あいさつ回りをしているというお話もありました。漁師が水揚げ地にいわきを選ぶための魅力をどのように作り、今後どのようにPRしていくかが課題であると感じました。

昨年から始まったALPS処理水の海洋放出ですが、案内していただいた漁協の方は、「そこまで価格や需要の変化は無い」とおっしゃっていました。しかし、「震災で切れてしまった流通の糸はまだ戻らない」とおっしゃっていたのが非常に衝撃的でした。震災から13年経った今でも、取引相手は戻ってきていないそうです。水産振興課の方と各地の市場を訪問し、あいさつ回りをしているというお話もありました。漁師が水揚げ地にいわきを選ぶための魅力をどのように作り、今後どのようにPRしていくかが課題であると感じました。

午後は、いわき市農林水産部の方々から、いわきの農水産物についてお話を伺いました。いわきの水産物「常磐もの」の魅力や、トマトや梨、ねぎなど、ブランド化されている農作物について詳しく伺いました。

午後は、いわき市農林水産部の方々から、いわきの農水産物についてお話を伺いました。いわきの水産物「常磐もの」の魅力や、トマトや梨、ねぎなど、ブランド化されている農作物について詳しく伺いました。

いわき市の農業振興課は、震災直後から「いわき見える化プロジェクト」を立ち上げ活動しています。農林水産物の放射性物質測定データをホームページで公開したり、市民向けの農業ツアーや日本各地でのイベントも行ってきました。安全・安心を見せることで、それに魅せられる人々が生まれ、いわきのファンが増えていくという循環は、ひとつのロールモデルとなりうるのではないかと思います。

いわき市の農業振興課は、震災直後から「いわき見える化プロジェクト」を立ち上げ活動しています。農林水産物の放射性物質測定データをホームページで公開したり、市民向けの農業ツアーや日本各地でのイベントも行ってきました。安全・安心を見せることで、それに魅せられる人々が生まれ、いわきのファンが増えていくという循環は、ひとつのロールモデルとなりうるのではないかと思います。

3日目

最終日は、このツアーを通して変化した気持ちや、いわきへの提案など、参加者ひとりひとりが感じたことを発表する機会を設けました。みなさんが共通してお話されていたのは、「いわきの人の魅力」です。

今回訪問した施設すべてに言えることとして、安全・安心なものを消費者に届けるというミッションを達成するために、官民が連携していることが挙げられます。それぞれで役割は違いますが、困ったときには助け合い、嬉しい時には分かち合うというスタイルが確立され、とても強いコミュニティがあるのがいわきの魅力です。これは消費者の立場からしても、商品の背景が見える安心感が生まれますし、これから第一次産業に携わろうとする人々からしても、温かいコミュニティで仕事ができることはこの上無いでしょう。

農林水産部の方は、「そこまでコミュニティの魅力に言及してもらえると思わなかった」とお話されていましたが、これは、いわきに直接関わりがない人が、実際にその土地に足を運び、お話を伺うことで見えてきたことだと思います。双方が新しい視点を手に入れられたという点でも、このツアーを開催してよかったと強く思いました。

このツアーを通して見えてきた、”なんか”の正体。それは、「知らないこと」でした。

福島やいわきの正しい情報を知らないことが不安を招き、それが「”なんか”嫌」という漠然とした嫌悪感を引き起こしていたのだと思います。正しい知識を身につけた私たちは、もう「”なんか”嫌」と思うことはありません。自分で見たものや聞いたものを信用し、福島の農水産物は安全だと言い切ることができます。

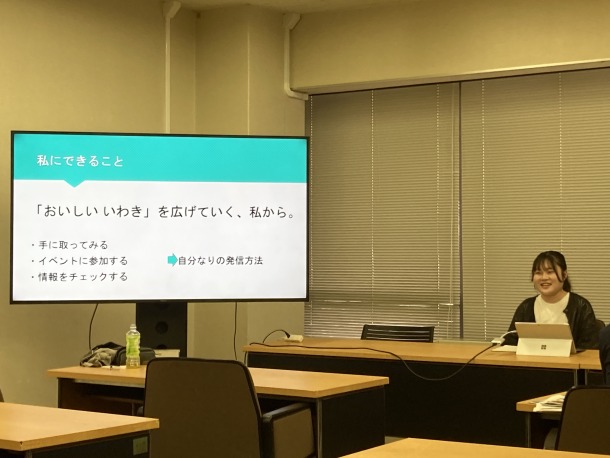

このツアーを終えた私にできることは、「おいしいいわき」を私から広げていくことです。スーパーでいわき産を見かけたら手に取ってみる、イベントがあれば参加してみる、情報をチェックしてみるなど、自分に合ったいわきとの関わり方を見つけ、実際に行動することが、「おいしいいわき」の拡大につながります。決して大それたことをする必要は無いと思っています。“私“がいわきのファンとなることが、風評被害を減らす第一歩です。

今回ツアーに参加したみなさん、そしてこの文章に触れたみなさんが、いわきのファンになることを願っています。