【開催レポート】生物多様性を守ろう!狭山公園での外来種引き抜きボランティア

学生リーダー 為我井 遥

WAVOCでは、2024年5月19日(日)に「外来種引き抜きボランティア」を実施しました。

皆さんは、外来種と言われて何が思いつくでしょうか。私が思いついたのはアメリカザリガニやアカミミガメといった外来種を代表とする生き物です。外来種と言われると生き物を想像しがちですが、植物も数多くあります。

また、外来種の中で「地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるもの」[1]は侵略的外来種と呼ばれています。今回の活動ではキショウブと呼ばれる植物の引き抜き作業を実施しました。

本レポートでは当日の活動の様子をお伝えしていきます。ぜひ最後までお読みください。

今回は、多摩湖駅から徒歩3分ほどの場所にある狭山公園で活動をしました。狭山公園は狭山丘陵にあり、アクセスが良いことから狭山丘陵の都立公園の玄関口となっています。公園内では、鳥のさえずりが聞こえたり、緑が生い茂っていたりと東京都とは思えないほど自然が豊かな場所でした。

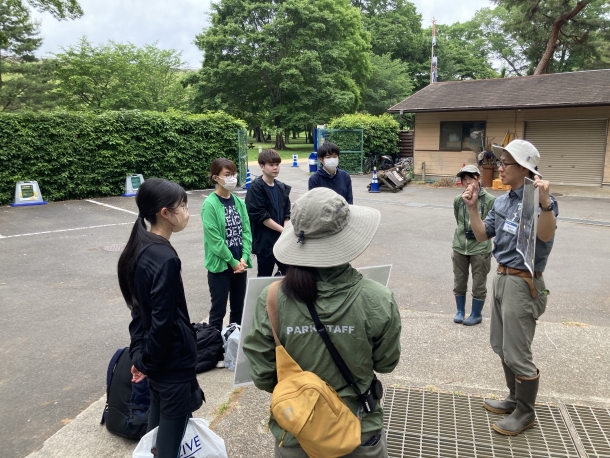

初めに、協力してくださる狭山丘陵パートナーズの方から活動場所やキショウブについての説明がありました。活動場所となった宅部池は、川から海につながっており、海まで池の水が流れています。ここには、アメリカザリガニやブラックバス、キショウブといった外来種が生息していました。かいぼりを実施することで多くの外来種を取り除きましたが、陸に上がることのできる生き物や植物は駆除することが出来ませんでした。

初めに、協力してくださる狭山丘陵パートナーズの方から活動場所やキショウブについての説明がありました。活動場所となった宅部池は、川から海につながっており、海まで池の水が流れています。ここには、アメリカザリガニやブラックバス、キショウブといった外来種が生息していました。かいぼりを実施することで多くの外来種を取り除きましたが、陸に上がることのできる生き物や植物は駆除することが出来ませんでした。

今回引き抜いたキショウブはアヤメ科で黄色い花を咲かせます。日本では、花の色が鮮やかであったことからビオトープ創出で使われ、広がりました。在来種の生息場所を守る、在来種と交配して新たな種が生まれることを防ぐために、引き抜き作業を行います。このような説明を受け、「引き抜きを頑張ろう」という思いが強くなりました。

説明後、さっそく作業に入りました。実際に引き抜こうとしてみると、なかなか抜けず、想像よりも力が必要でした。引き抜いたキショウブを見てみると非常に立派な根っこで驚きました。生えている位置の土をある程度掘り、根っこまで引き抜きやすくする工夫をしました。足元がぬかるんでいる場所での作業だったため、動かずにとどまっていると足が土に埋まってしまい焦る場面もありましたが、普段できない体験で楽しかったです。

活動の中では、キショウブと他の植物を見分ける必要もありました。目印となる黄色の花が咲いていないものは、葉っぱの質感を確認し、キショウブを探します。この作業がとても難しかったです。団体の方に教えてもらいながら、参加学生と協力し、引き抜き作業を進めました。

1時間ほどの作業が終了し、辺りを見渡してみると、きれいになっていました。写真で見比べると一目瞭然です。自然の中で、汗を流しての活動は心身ともにリフレッシュできました。

作業前

作業後

今回、引き抜き作業を行ったのは一角であり、キショウブに限らず、他にも外来種の植物は生えています。人の手によって外から持ち込まれたものは、人の手で対応するしかありません。生物多様性を守ろうと言うことは簡単ですが、実際に生物多様性の保全に取り組むためには多くの時間と労力を要すると感じました。

活動に参加してくださった皆様、ありがとうございました。

[1] 環境省「侵略的な外来種」〈https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/invasive.html〉(2024年7月5日閲覧)