生活の中の「カーボンニュートラル」(実践編)

WAVOC学生リーダー 福田 伶奈

生活の中の「カーボンニュートラル」(理論編)では、カーボンニュートラルの基礎的な情報から、早稲田大学における取り組みや、私たちが日常の中でできる工夫について考えてきました。本稿では「実践編」として、脱炭素モデル地区に指定されている川崎市・溝口に、筆者自ら行って来ました。今こそ知っておきたいカーボンニュートラルのことを、街の取り組みを通して、さらに深めていきましょう!

そもそも、「ゼロカーボンシティ」って?

昨今の地球温暖化の状況に合わせて、地方公共団体でも、二酸化炭素排出量の削減を推進しています。中でも「2050年までの、二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明している地方公共団体は「ゼロカーボンシティ」と呼ばれており、全国で679にのぼります(2022年3月31日現在)。

ゼロカーボンシティでは、表明に基づき、実際に脱炭素に向けた行動が起こされています。具体的には、再生エネルギー関連設備の設置や、徒歩での観光の推奨、プラスチック製品の回収など、都市ごとの特色ある、様々な脱炭素実現に向けた対策が実施されています。

これらの施策によるメリットは、地球温暖化抑止にとどまりません。再生エネルギーの導入による経済効果、地方・都市間での広域連携の実現、災害発生時の対策につながること、地域事業者への貢献、さらには既存の地域課題の解決など、付随する利点が数多く挙げられます。

「脱炭素アクションみぞのくち」について

そんなゼロカーボンシティの一つである川崎市は、「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」を打ち出しました。その取組の一環で、脱炭素化都市の取組を具体的に示すショーケースとして、「脱炭素モデル地区」に指定されているのが、高津区溝口周辺地域です。

それでは、実際にゼロカーボンシティでは、どのような活動が行われているのでしょうか?その実態に迫っていきます!

「脱炭素モデル地区」に行ってみて①-街一体の取り組み-

JR武蔵溝ノ口駅に着くと、非常に多くの駅利用客がいて、やや混み合っている印象を受けました。一見なんの変哲のない駅ですが、実はJR「エコステ」モデル駅に指定されている特別な駅なのです!その理由は、自立型水素エネルギーシステムを導入していることにあります。

こちらの駅では、駅舎の屋根に設置した太陽光パネルの電力から水素を製造し、タンクに補充しています。この方法で補充した水素から発電した電気を、夜間や災害時に活用しており、環境に配慮した無駄のない電力利用を行っているのです。利用者が多く、「まちの顔」となる駅が、丸ごとエコなものだなんて、さすが脱炭素モデル地区だと感じました。

↑JR武蔵溝ノ口駅構内のようす

↑JR武蔵溝ノ口駅構内のようす

そして、一歩JR武蔵溝ノ口駅の外に出ると…マルイファミリー溝口やノクティプラザといった、大きな商業ビルがそびえ立っています。なんと、これらの施設にも、外からはわからない仕組みが隠されているのです。

実は、2020年度からマルイファミリー溝口、2021年度からノクティプラザ全体で、地球に優しい、水、太陽光・風などの再生可能エネルギーを100%使用して施設を営業しているのです。2021年時点で、施設全体のCO2排出量を2013年比で85%削減することに成功しています。

川崎市の取り組みは、これだけに止まりません。周辺の区役所や図書館といった、川崎市の公共施設でも、施設内のLED化を進めて、省エネに取り組んでいます。駅を筆頭に、大型商業施設や公共施設など、多数の人が利用する場所でこれらの取り組みが行われていることで、大きな効果をもたらすことに成功しているのです。

↑JR武蔵溝ノ口駅周辺のようす

「脱炭素モデル地区」に行ってみて②-リサイクルの取り組み-

↑川崎市高津市民館のようす

さて、今回訪れたのは、ノクティプラザ溝口の11、12階に位置する、川崎市高津市民館です。こちらの市民館は、商業ビルの上階という珍しい立地ではありますが、一般的な市民館と変わらず、各種行政サービスを提供しています。ホールや会議室、料理室に体育室などが日頃から多く利用されていますが、現在は施設の一部が新型コロナウイルスワクチン接種会場になるなど、ますますその利用は拡大しています。

到着すると、まず「脱炭素アクションみぞのくち」の旗の周辺に、環境活動を推進するブースが設置されていました。こちらでは、神奈川県の脱炭素に向けた取組や、ペットボトルのリサイクルフローなど、エコについて学べる様々なパネルが用意されています。市民館の施設利用やノクティプラザでの買い物ついでにも、これらのことを学ぶ機会が用意されているのです。こうしたものを一歩立ち止まって見てみることで、カーボンニュートラルに関する知識が広がりそうです。

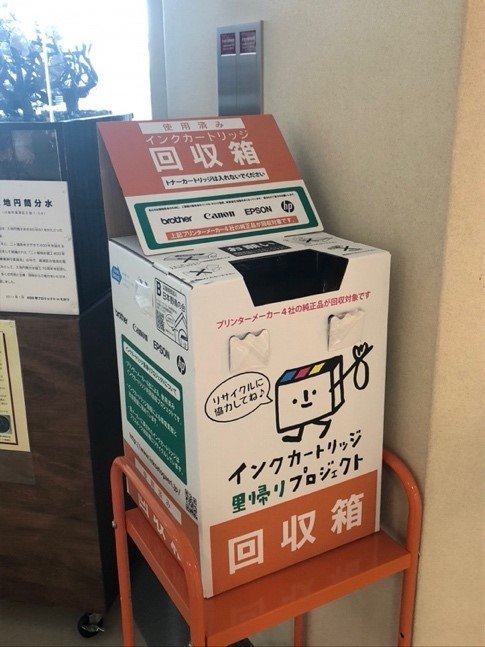

さらにこちらには、リサイクルボックスが数種類設けられていました。インクカートリッジの回収箱や、小型家電回収BOXなど、身近な物品を回収するものが大半で、利用しやすいなと感じられました。

↑インクカートリッジの回収箱 ↑小型家電回収BOX

子どもの衣服の交換を行う「おさがりBOX」についても紹介します。こちらでは、子ども服の提供及び引き取りを、自由に行えるようになっています。「おさがりBOX」を通じてリサイクルが行える服は、「着用に支障のない子ども用衣類」となっており、「帽子、靴下などの服飾品も可」との記載もありました。公共施設で行われているリサイクルというと、厳しい条件があるのではないか、持ち込んでも断られる可能性があるのではないか、といった懸念があると思います。しかし、次にその服を利用する子どもへの気遣いさえあれば、衣服の提供を、誰でも簡単に実践可能であることが、こちらのリサイクルボックスの特徴となっています。これらのようなリサイクルボックスを積極的に活用して、環境保全に貢献していきたいですね。

↑おさがりBOX

「脱炭素モデル地区」に行ってみて③-子どもたちとの取り組み-

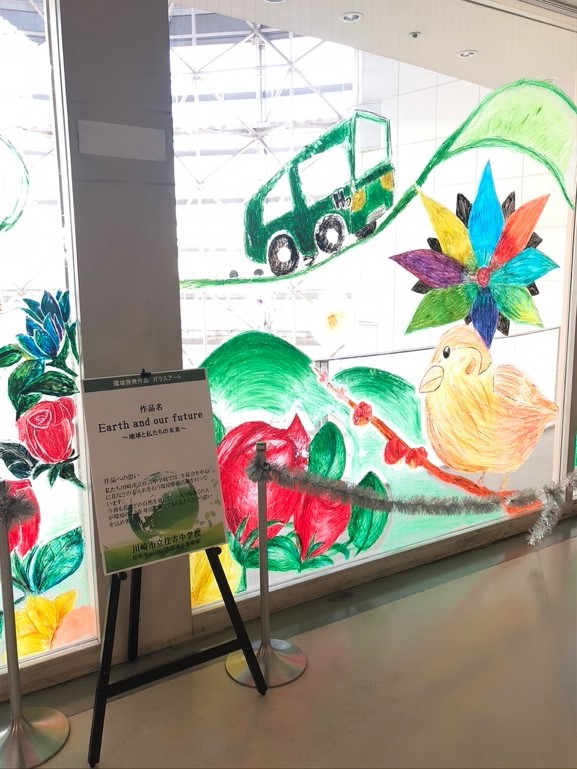

高津市民館でのカーボンニュートラル実現への取り組みは、これに止まりません。ひときわ目を引くのは、こちらの可愛らしく綺麗なガラスアートです。こちらは、川崎市立住吉中学校の生徒会と美術部のみなさんが作成した、環境啓発作品です。1人でも多くの人に環境のことを身近に感じてもらえたら、という願いが込められた作品だと紹介がされていました。実際に見てみると、カラフルでありながらも派手すぎず、自然の温かみを感じる本当に素敵な作品でした。

住吉中学校では、実際に生徒会を中心に、花の手入れを行う環境整備活動を行っているそうです。中学生がこうした活動やアートを通じて、環境保護のメッセージを発信していると目の当たりにし、私たち大学生も見習わなくてはいけないな、という思いにさせられました。

↑環境啓発作品 ガラスアート「Earth and our future」

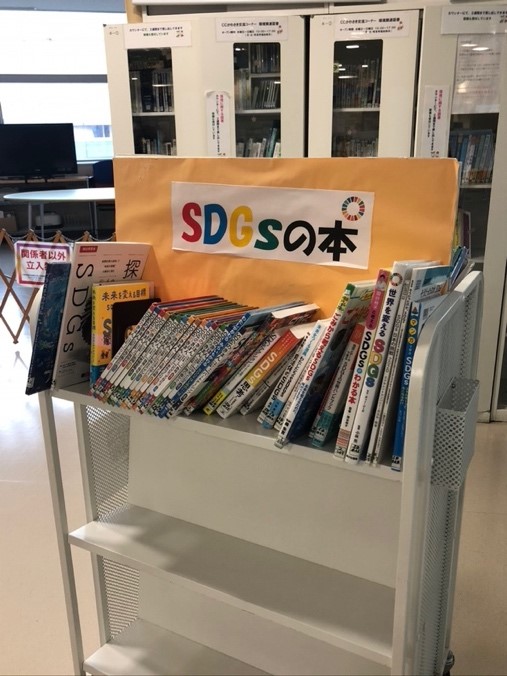

高津市民館ではさらに、先ほどの子どもからの発信という側面とは対照的に、子どもに向けた発信も行われています。その内容として、SDGsの本の貸出などが行われています。子どもにもわかりやすい本を中心に取り揃えており、小学校低学年から中学生まで、幅広い対象年齢の本が貸し出されています。自分の年齢に適した本を通じて、わかりやすくSDGsについて学べるのです。読書習慣の身に付く、一石二鳥の魅力的な仕組みが用意されていることが分かります。

↑「SDGsの本」の貸出棚

「脱炭素モデル地区」に行ってみて④-フードドライブの取り組み-

さらに、川崎市ではフードドライブの取り組みも行っています。フードドライブとは、一般に「各家庭で使い切れない未使用食品を、フードバンク団体や地域の福祉施設・団体などに寄贈する活動」を指します。フードバンクがメディア等から注目を集める中、その中継役を担うフードドライブもまた、少しずつ注目を集めています。こちらの公民館にあるとおり、川崎市をはじめ地方自治体が多く主体となっていますが、企業による取り組みも着々と進んでいます。

↑川崎市のフードドライブ活動の推進

例えば、マルイファミリー溝口内にある「無印良品」でも、フードドライブを行っています。回収できる食品についての詳細な説明があるので、初めての方でも問題なく挑戦できそうです。この店舗のほかにも、関東を中心にいくつかの店舗で同様の取り組みを行っているので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

↑無印良品のフードドライブ活動の推進

実践を通して学んだこと

今回の実践を通して、川崎市高津区溝口地域では、脱炭素モデル地区として、本当に多様な脱炭素推進活動が行われていることを学べました。しかし、それと同時に感じたことは、これらの活動が目に見えてわかる形で、行われている場合が少ないということです。例えば、駅や商業ビルの仕組みは外から見ても分かりませんし、ガラスアートが実は環境啓発作品であると、気付く人は少ないのではないでしょうか。

しかし、カーボンニュートラルにつながる活動は、身近にたくさん散りばめられているはずです。特に、ゼロカーボンシティとして指定されている地域では必ず、「その街ならでは」の環境活動が行われています。環境活動を意識した視点を持って、もう一度ご自身のゆかりのある地域や、馴染みのお店を見直してみてはいかがでしょうか。きっと、自治体や企業の取り組みに気づくことで、その魅力の再発見できるはずです。

カーボンニュートラル宣言に関する、早稲田大学の特設サイトはこちらから