伴走ボランティアを通して

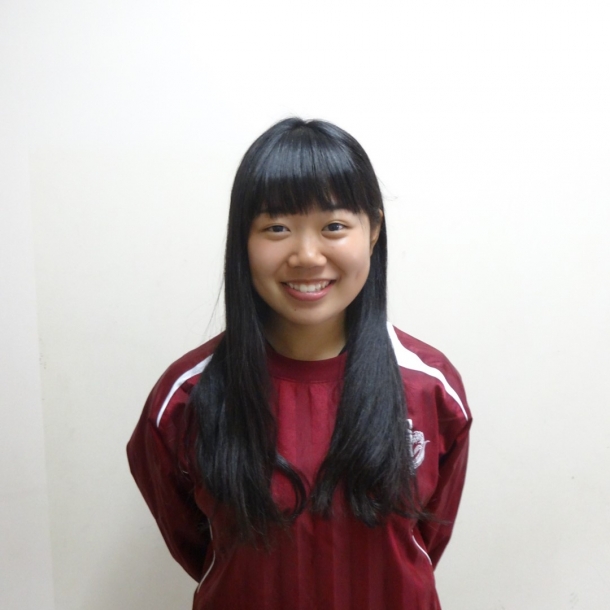

早稲田大学スポーツ科学部3年 高野 佑美

ボランティア活動として、盲目の方と一緒に走る「伴走ボランティア」に参加した。代々木公園で月3回程度行われているが、部活動の一環として4月30日に部員数人と参加することになった。最初は正直、オフの日に走るなんて面倒だし部活生として強制参加させられるボランティアなんて、向こうの人たちは受け入れてくれるのか不安はあった。しかし「早稲田大学です」と自己紹介をすると、皆さんが「早稲田か!名門だな!」「早稲田の学生が来てくれるなんて嬉しい!」と、大歓迎してくださり、走る前から自然と交流していた。このボランティアを通して一番記憶に残っていることは、私が伴走を担当させて頂いた「まさこさん」というおばあさんとの会話していたときのことだ。私が大学3年生だと知ると「成人式が終わったんだよね?振袖の写真をみせて」と言われ、私は大変驚いた。盲目の方からまさか「みせて」という言葉が発せられるとは想像もしていなかった。振袖の写真を見せると、とても嬉しそうに笑顔で私の話を聞いて下さった。

ここでまず、私自身が勝手に思っていた「盲目だから見ることができない」という概念がなくなった。彼らは皆、私たちが詳細を話すことによって自らの想像力で世界を見るということができていたのだ。私の親は看護師をやっており精神科で働いているため、普段からさまざまな障害者の方の話を聞いており、私はある程度障害者のことを理解しているし偏見や思い込みも持っていないと勝手に思っていた。しかし、そうではない自分を発見できたことにまず意味がある。ほかの人よりは理解がある、という思い込みが払拭されたという自分自身の変化に気づけた。

まさこさんのほかに、わんちゃんさん(全員ニックネームで呼ぶことになっている)という方の伴走はしなかったがお話する機会があったが、わんちゃんさんもまた「見る」ことを行っている一人だった。プロ野球が大好きで、とくに巨人の大ファンだと嬉しそうに語ってくれた。「○○選手はイケメンだし爽やかだよな」「○○選手のファインプレーが最高にかっこいい」と、目では見えていなくてもラジオや解説から聞こえてくるものから自ら想像して野球を「見て」いた。

盲目の方のなかにはもちろん「自分は目が見えなくて不幸だ」と思われている方もいるだろうし「見ることができない」と思っている方もいるであろう。しかし全員がそう考えているわけではなく、盲目でも「見る」ことができる人がいることを知った私は、そういう生活もあるのかと新しい考えを知ることができた。これからの盲目の方への接し方も変わるであろう。私たちが「目が見えないからどんな話をすればいいのかわからない」ではなく、向こうも私たちの話をきいて想像の中で一緒に見て楽しみたいのだと分かった今、目が見える見えないに関わらず景色の話をしたりだとか、野球の話をしたりだとかいつも私が友達としている会話をすることが、盲目の方も「普通」に接してもらっていると感じて嬉しさを多少は感じてくれるのではないかという考えに至った。多分だが、この場に来るようなアクティブな盲目の方は皆「見る」ことができる方々なのではないかと思う。

このボランティア1回(約2時間半)だけであったのに、学ぶこと考えることそして新たな発見が多くあり、盲目の方について考えることも多くなった。「道で会ったときは、声をかけてみよう」だとか「次にまさこさんに会ったら試合の話をしよう」だとか、今回のボランティアを通して私の盲目の方への理解が少しでも私自身の中で深まったことに意味がある、ボランティアだった。