【開催レポート】能登半島・重蔵神社大祭運営ボランティア

2025年8月23日(土)から24日(日)にかけて、石川県輪島市で行われた伝統行事「輪島大祭」のうち、重蔵神社大祭において、早稲田大学の学生が運営支援のボランティア活動に参加しました。

輪島市を含む能登半島の奥能登地域は、令和6年能登半島地震(2024年1月1日)および同年9月の豪雨により、甚大な被害を受けました。地域の復旧・復興が進められるなか、「文化の再生なくして真の復興はなし」という想いのもと、1300年以上の歴史を持つ重蔵神社の祭礼が継承されています。今回のプログラムは、地域の伝統文化を支える祭りの運営支援に携わるとともに、地域の方々との交流を通じて、能登半島の「今」を自分の目で見て学ぶことを目的として、WAVOCと日本財団ボランティアセンターとの共催により実施しました。

活動概要

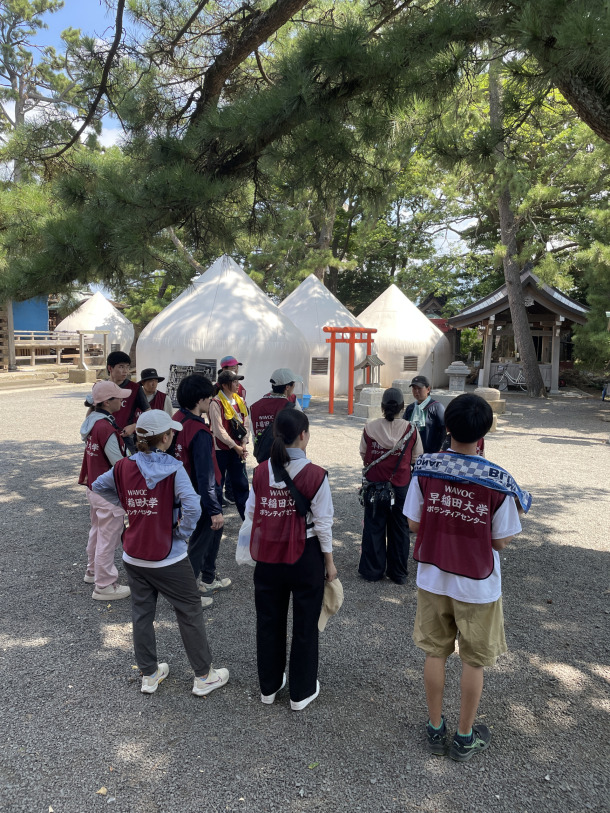

初日は羽田空港を出発後、のと里山空港から輪島市へ移動し、臨時朝市の見学や昼食を経て重蔵神社での活動に参加しました。午後からは、金沢大学ボランティアさぽーとステーション(ボラさぽ)の学生の皆さん、そして東洋大学や明治学院大学の皆さんとともに神輿の準備等を行い、夕刻から夜にかけての祭りの運営に加わり、夜は市内に宿泊しました。2日目は重蔵神社周辺の清掃活動を行い、昼食後、道の駅輪島から高速バスで金沢駅へ移動し、振り返りミーティングを行った後、解散しました。

参加学生の声

学生たちの多くは、能登への縁や復興への思いから参加しました。「家族旅行や林間学校で訪れた能登を支えたい」「親戚が被災したことをきっかけに参加した」と語る学生や、「大学で新しい挑戦をしたい」「祭りを通じて文化と復興の関係を学びたい」という意欲を示す学生もいました。

活動後の振り返りでは、震災の現実と文化の力を改めて実感したことが共有されました。地元の人々の「いしるの収益で人が集まる花畑を作りたい」という言葉に触れた学生は、「避難生活の困難を抱えながらも希望を持ち、地域に踏みとどまっている姿に力強さを感じた」と振り返りました。別の学生は「倒壊した建物や傾いた信号が残る一方で、祭りの迫力と熱気は震災前と変わらなかった。重蔵神社大祭は復興につながる行事だと実感した」と、文化と復興の結びつきを強調しました。

また、復興には「長い年月が必要だと学んだ」と復興の難しさを痛感したと率直な声もありました。「仮設住宅から祭りを見守る人々の姿に胸を打たれ、文化と人々の逞しさを同時に感じた」という感想もありました。さらに、「地域の人々が年齢を超えて協力し合う姿に、伝統行事の継承と復興は切り離せないと実感した」「被災の事実を背負いながらも祭りを楽しむ姿に、地域社会の結束と強さを学んだ」といった声も寄せれられました。

ニュースやSNSでは知り得ない被災地の現実に触れ、これらの体験を通じて学生たちは、単なる祭りの運営支援にとどまらず、「復興とは何か」「文化はなぜ大切か」を考えて学ぶ機会となりました。地域の方々の声や姿勢から多くを学んだ経験は、学生たちが自らの社会との関わり方を深く考える契機となったことがうかがえます。

WAVOCでは、今後も学生が現場に立ち、社会に貢献しながら学ぶ機会を継続的に提供していきます。

最後に、今回の活動を温かく受け入れてくださった重蔵神社の皆様、地域の方々、関係の皆様に心より感謝申し上げます。

活動写真