実習科目「狩猟と地域おこしボランティア」の履修生による体験レポートです。自然豊かな山梨県丹波山村で、猟師さんや地域の方との出会いや実習を通して履修生は何を感じ考えたのか?

ぜひお読みください!

【第2回】外から見えない空き家の現実

ー体験的学習科目「狩猟と地域おこしボランティア」2023ー

桝永 陽那太(文学部 3 年)

「狩猟と地域おこしボランティア」の実習で、山梨県丹波山村へとやってきた。新宿から奥多摩まで電車で 1 時間半、奥多摩からさらにバスで 1 時間弱の果てにたどりついたこの村は、鹿肉をつかったジビエで地域おこしに取り組んでいる。この実習はジビエ肉の製造・販売を行っている「タバジビエ」さんの協力のもと行われており、5 時起きの眠い目をこすりながら電気柵で囲まれたクラインガルテン(活動拠点)を訪れた。

午前は銃を使った狩猟「銃猟」について学び、ひとしきりエアガンで的当てを楽しんだあと、お昼は鹿肉弁当を食べた。まだ 10 月とはいえ山はぐっと冷えこむので、鹿肉のシチューが体に染み入りとても美味しかった。

鹿肉のシチュー

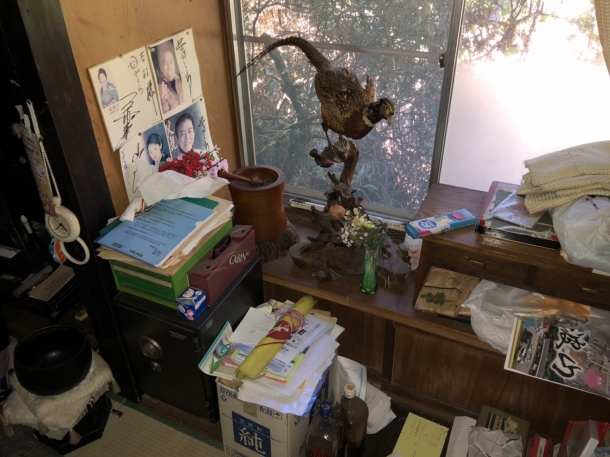

そして午後には、空き家の片づけボランティアを行った。私ははじめて空き家に足を踏み入れたが、そこはイメージとは少し異なっていた。今まで空き家には人の気配がまったくないものと思っていたが、室内にはかつての住人のモノが多く残されていて人の気配が濃厚に漂っていた。人がいないのに気配だけが充満しているのは不気味ですらあった。

実際には 10 年以上前から空き家になっていたらしいが、室内に残されたモノの雰囲気がつい最近まで

人が住んでいたかのようだった。炬燵の上にはしけもくの積もった灰皿が置かれていたり、電話脇には番号や生活のメモが残されていたりした。イメージでは空き家になる前に、ある程度目に見える部分は片づけてから退去すると思っていたが、常にそうでもないようだ。誰しも「これから 10 年以上家を空けることになるだろう」という覚悟を持って出ていくのではなく、「ちょっと家を空ける」くらいの軽い気持ちで出ていくのではないかと思った。そのため、住居が「空き家」になるハードルはとても低い。それゆえに数は増えていき、モノの多さから活用もしにくいという「空き家問題」に発展してしまうのかもしれない。

さて、いざ空き家の片づけがはじまってみると、最初は思うように作業が進められなかった。片づけの内容は家にあるものを分別してゴミ袋に入れ、とにかく捨てていくというものだったのだが、このゴミ袋に入れていく作業に、はじめは抵抗を感じてしまった。家の中には演歌歌手のグッズや旅行の土産物など、かつての住人が大切にしていたであろう思い出の詰まったモノに溢れていて、それらを突然に可燃物・割れ物・粗大ゴミといった即物的なものさしで見るのは気が引けたのだ。また、その作業を住人に縁もゆかりもない人間が行うことにも、プライベートな空間に土足で踏み込むような気まずさを感じた。

さて、いざ空き家の片づけがはじまってみると、最初は思うように作業が進められなかった。片づけの内容は家にあるものを分別してゴミ袋に入れ、とにかく捨てていくというものだったのだが、このゴミ袋に入れていく作業に、はじめは抵抗を感じてしまった。家の中には演歌歌手のグッズや旅行の土産物など、かつての住人が大切にしていたであろう思い出の詰まったモノに溢れていて、それらを突然に可燃物・割れ物・粗大ゴミといった即物的なものさしで見るのは気が引けたのだ。また、その作業を住人に縁もゆかりもない人間が行うことにも、プライベートな空間に土足で踏み込むような気まずさを感じた。

しかし、これらの抵抗感は時間が経つにつれて麻痺し、最後のほうには効率性のみを追求するようになっていた。 やがて、空き家での作業時間が終わった。片づけを終えることはできなかったのだが、すっかり日も暮れてしまったためにこの日は解散になった。成人 15 人が 3 時間かけて作業したにも関わらず、終わらなかったのは意外だった。地方の家は都市の家と比べて居住年数が長いため、モノが多くなるのかもしれない。しかし、この整理作業のわかりやすく空間が綺麗になっていく感覚は個人的に好きだったので、また機会があればボランティアに参加したいと思った。

やがて、空き家での作業時間が終わった。片づけを終えることはできなかったのだが、すっかり日も暮れてしまったためにこの日は解散になった。成人 15 人が 3 時間かけて作業したにも関わらず、終わらなかったのは意外だった。地方の家は都市の家と比べて居住年数が長いため、モノが多くなるのかもしれない。しかし、この整理作業のわかりやすく空間が綺麗になっていく感覚は個人的に好きだったので、また機会があればボランティアに参加したいと思った。

そして、午後いっぱい空き家の片づけをして疲れた私たちは、歩いて五分の丹波山温泉「のめこい湯」で汗を流し、満たされた心でそれぞれの家路についた。

体験的学習科目「狩猟と地域おこしボランティア」

2023年度連載一覧はこちら

【Instagram】https://www.instagram.com/waseda_tabayama/