ベンゼン環の一発変換で創薬加速

~芳香族ケトンを一度で多様なヘテロ環に~

ポイント

- 医薬品開発で重要な「芳香族環のヘテロ芳香環への置換」を、ワンステップで可能にする新反応を開発しました。

- 古典的な反応を利用しつつ、従来の「進まない」という常識を覆し、多段階でしかできなかった変換を一度で実現しました。

- 医薬品や天然物由来の複雑な分子にも適用可能で、高収率かつ温和な条件で変換できます。

- 医薬分子の構造多様化や物性改善を加速し、新薬創出に貢献する基盤技術として期待されます。

概要

ベンゼン環(芳香環)をヘテロ芳香環に置き換える「ヘテロ芳香環スワッピング」は、医薬品の溶解性や安定性を高める有効な手法ですが、従来は複雑な多段階反応が必要で汎用性が低いという課題がありました。

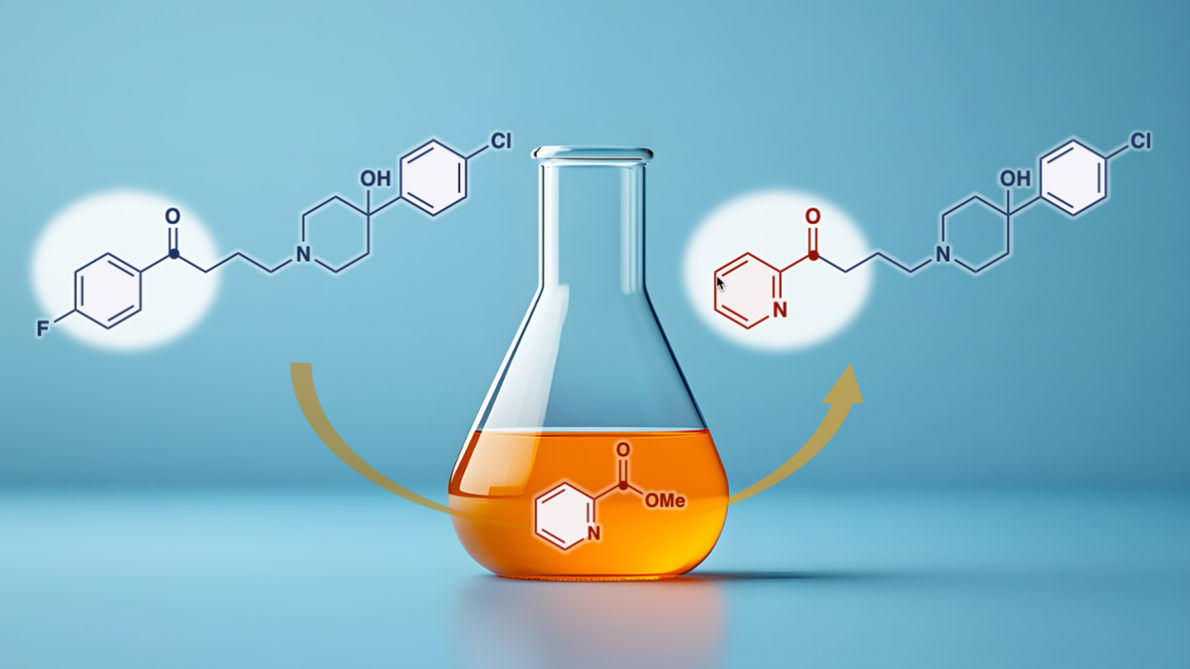

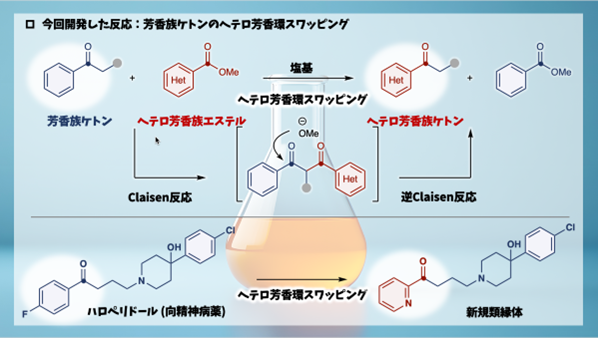

早稲田大学の山口潤一郎(やまぐちじゅんいちろう)教授らの研究グループは、古典的なClaisen※4/逆Claisen反応※5を応用し、芳香族ケトン※1とヘテロ芳香族※2エステルを一度に反応させることで、ワンステップで多様なヘテロ芳香族ケトンを合成する新手法を開発しました。本反応は高効率で進行し、医薬品や天然物由来の複雑分子にも適用可能です。この成果は創薬研究や新材料開発に広く応用されることが期待されます。

本研究成果は、2025年10月9日 (木)に「Nature Communications」に掲載されました。

論文名:Heteroaromatic Swapping in Aromatic Ketones

これまでの研究で分かっていたこと

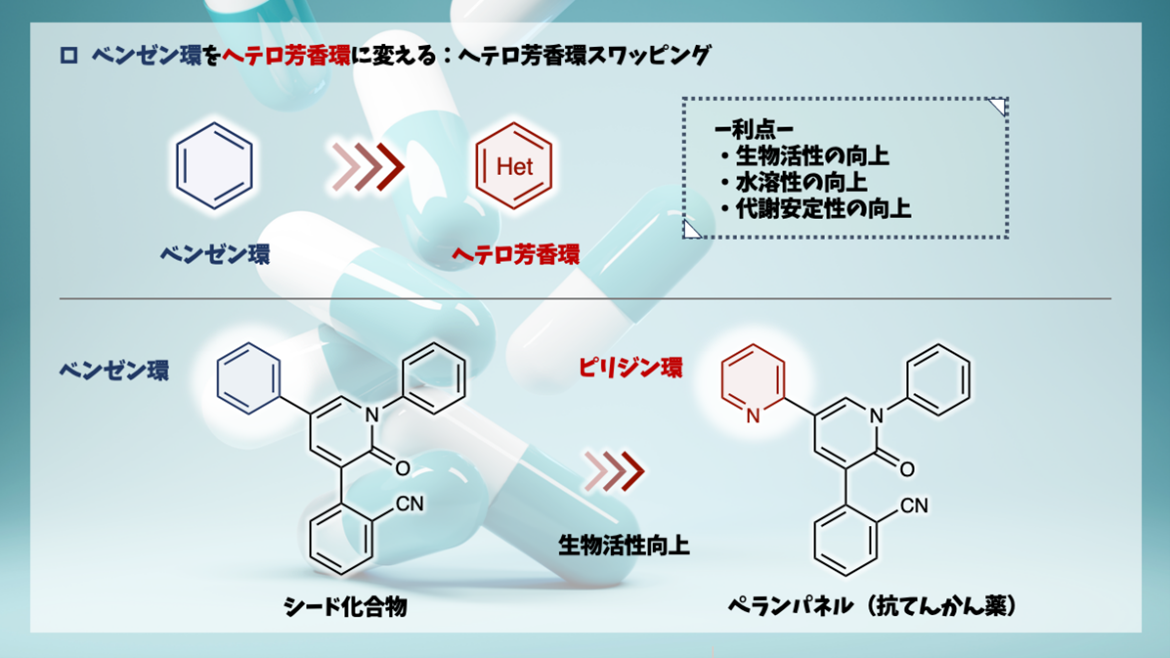

製薬企業の創薬研究者は、薬の性能を向上させるために、生物活性をもつ化合物(シード化合物)を有機合成化学の手法で改変し、より高活性で代謝安定性の高い薬へと作り直してきました。その中でも、芳香環(ベンゼン環)を、窒素などを含む大きさの近いヘテロ芳香環に置き換えると、水溶性や代謝安定性が改善されることが知られています。実際に、抗てんかん薬ペランパネルは、シード化合物のベンゼン環をピリジン環に変えることで、生物活性が約3倍向上しました。

ヘテロ芳香環にはピリジン環以外にも多様な種類があるため、研究者はさまざまなヘテロ芳香環に変換して活性を確認したいと考えてきました。これが「ヘテロ芳香環スワッピング」※3と呼ばれる手法です。しかし、ヘテロ芳香環の導入は合成の初期段階に行われることもあり、例えば、ヘテロ芳香環の導入から5工程かけて化合物を合成した場合、10種類の化合物を作ろうとすると50回の反応を行う必要あります。もし最終段階で、ワンステップ(1工程)で置換できれば、同じ10種類でもわずか10回で済みます。そのため、効率的に「ヘテロ芳香環スワッピング」を実現する簡便な方法の開発が強く望まれていました。

新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

今回、私たちの研究グループは、芳香族ケトンとヘテロ芳香族エステルを一度の反応で混ぜ合わせ、芳香族環を様々なヘテロ芳香環に置き換える新しい「ヘテロ芳香環スワッピング」を開発しました。この反応は、古典的なClaisen反応と逆Claisen反応を組み合わせたもので、容易に入手できる試薬と、温和な条件下で高効率に進行します。これにより、従来は多段階を必要とした変換を、ワンステップで実現することが可能になりました。さらに、この手法は官能基耐性※6が高く、医薬品や天然物など複雑な分子にも適用できることを実証しました。例えば、抗精神病薬である芳香族ケトン「ハロペリドール」の芳香環をワンステップで、ピリジン環をもつ新規類縁体へと変換可能です。ピリジン環のみならず25種類以上のヘテロ芳香環に変換できることもわかっています。

研究の波及効果や社会的影響

今回開発した「ヘテロ芳香環スワッピング」は、薬の開発における大幅な効率化を可能にします。従来は複数の工程を必要としていた構造改変をワンステップで実現できるため、研究者は短期間で多くの候補化合物を合成できるようになり、新しい薬の探索や最適化が大きく加速すると期待されます。

さらに本成果は、古典的なClaisen反応では中間体が安定で、逆Claisen反応は進行しないと考えられていた通説を覆すものです。ケトンに電子的な差をもつ中間体であれば、逆Claisen反応が容易に進行することを明らかにし、教科書の記載に影響を与える学術的成果としても意義をもちます。

課題、今後の展望

今回開発した芳香族ケトンの「ヘテロ環スワッピング」は、幅広い分子に適用可能である一方で、すべての基質に対応できるわけではありません。特に電子的に豊富なヘテロ芳香族や一部の単純なケトンでは反応が進みにくく、さらなる基質適用範囲の拡大が課題となります。最大の課題は、ベンゼン環の隣にケトンを持つ必要があるため、すべてのベンゼン環に適用できない点です。

今後は、この制限を克服し、より多様なベンゼン環をもつ化合物に適用できるような新しい改良法の開発を進めていきます。これにより、より幅広い医薬品候補化合物や機能性化合物に本手法を応用できるようになり、創薬や材料開発における可能性がさらに広がると期待されます。

研究者のコメント

教科書に明記されてきた通説に例外があることを示せたのは、私たちにとって大きな驚きであり、大きな達成感を得ています。このシンプルで実用的な手法は、創薬研究に携わる多くの研究者の助けになると確信しています。今後も有機化学の基礎反応を新しい視点から見直し、社会に貢献できる分子変換技術を生み出していきたいと考えています。

用語解説

※1 芳香族ケトン

ベンゼン環などの芳香環にカルボニル基(C=O)が結合した化合物。医薬品や機能性分子の合成中間体として広く使われています。

※2 ヘテロ芳香環

ベンゼン環のような芳香環の一部が窒素や酸素、硫黄などの原子に置き換わった環構造。薬の溶解性や安定性を改善する効果があり、多くの医薬品に利用されています。

※3 ヘテロ芳香環スワッピング

既存の芳香環を、異なるヘテロ芳香環に入れ替える手法。薬の効力や安全性を高めるための手法の一種で、創薬研究において注目されています。

※4 Claisen反応(クライゼン反応)

エステルやケトンのエノラートが縮合して1,3-ジカルボニル化合物をつくる有機化学の基本反応。19世紀末にドイツの化学者ルートヴィヒ・クライゼンが発見。

※5 逆Claisen反応

1,3-ジカルボニル化合物が逆方向に分解し、2つのカルボニル化合物(今回はケトンとエステル)に戻る反応。

※6 官能基耐性

反応の際に分子内の他の部位(アルコールやアミンなどの官能基)が壊れずに残る性質。耐性が高いと複雑な分子にも適用しやすくなります。

キーワード

芳香族ケトン、ヘテロ芳香族、分子編集、Claisen反応、逆Claisen反応、医薬品化学、骨格変換、合成化学、構造多様化、創薬

論文情報

雑誌名:Nature Communications

論文名:Heteroaromatic Swapping in Aromatic Ketones

執筆者名:Hikaru Nakahara(早稲田大学)、Ryotaro Shirai(早稲田大学)、Yoshio Nishimoto(京都大学)、Daisuke Yokogawa(東京大学)、Junichiro Yamaguchi*(早稲田大学)

掲載予定日時(現地時間):2025年10月9日

掲載予定日時(日本時間):2025年10月9日

掲載URL:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64041-6

DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64041-6

*:責任著者

研究助成

研究費名:日本学術振興会 科学研究費補助金(JSPS KAKENHI)

研究課題名:結合交換反応の開発と機械学習最適化

研究代表者名:山口潤一郎(早稲田大学)

助成番号:JP21H05213

研究費名:日本学術振興会 科学研究費補助金(JSPS KAKENHI)

研究課題名:ラジカル生成過程の観測と追跡を可能とする高精度電子状態理論の開発

研究代表者名:横川大輔(東京大学)

助成番号:JP23H04911

その他、JST CREST (JPMJCR24T3)や科学研究費補助金(25K01775)も一部ご支援をいただきました。