酵母発酵ニンニクが細胞の健康を守る仕組みを解明

— オートファジーを活性化する新たなメカニズムとポリミアンバランスの重要性 —

発表のポイント

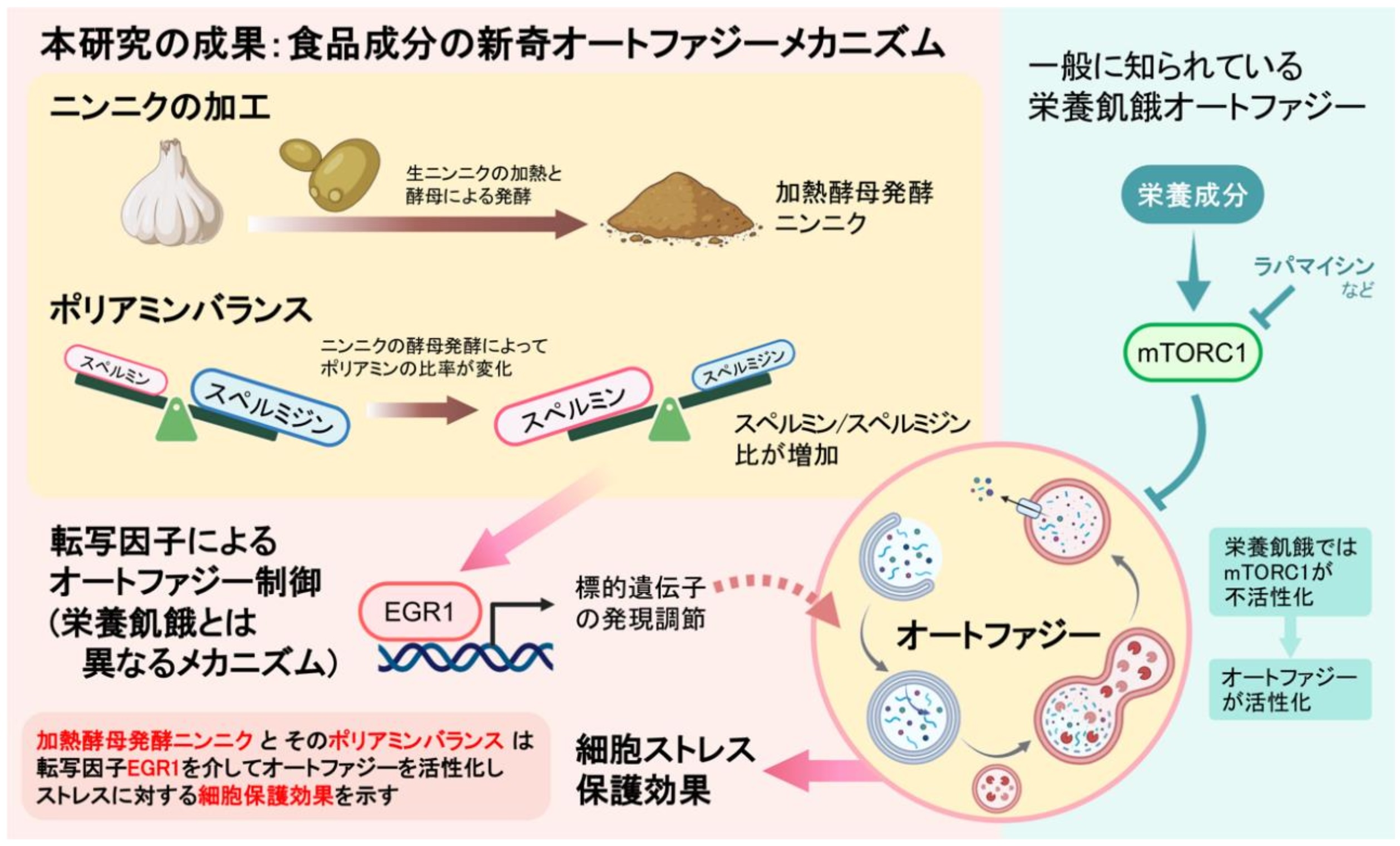

- ニンニクの酵母発酵処理により、細胞保護システムであるオートファジー活性化作用が増強されることを発見しました。

- 発酵により「スペルミン」と「スペルミジン」という2種類のポリアミンの比率が最適化され、これが転写因子EGR1を介してオートファジーを活性化することを明らかにしました。

- 酵母発酵ニンニクによるオートファジーの分解亢進作用と関連した転写応答がマウスの個体においても生じていることを確認しました。酵母発酵ニンニクに含まれるポリアミンバランスは、細胞内のダメージを軽減し、健康寿命の延伸や加齢関連疾患の予防に繋がることが期待されます。

早稲田大学人間科学学術院 JSPS特別研究員の謝 堃(しゃ くん)氏と矢野 敏史(やの さとし)講師、原 太一(はら たいち)教授らによる研究グループは、長崎国際大学宇都拓洋(うと たくひろ)教授らとの共同研究により、加熱ニンニクを酵母で発酵させることで、細胞内成分を分解・再利用するシステムであるオートファジー※1を活性化することを明らかにしました。オートファジーは細胞をリノベーションすることで細胞の健康を維持にし、老化や病気の予防、健康寿命の延伸に関わることが知られています。この機能は年齢とともに低下するため、オートファジーを活性化する食品成分の発見は健康長寿社会の実現に大きく貢献することが期待されます。

ニンニクは、多くの健康効果が報告されている健康食品素材であり、デザイナーズフードピラミッド(アメリカ国立がん研究所によって作成された、がん予防のために効果があるとされる食品を、効果が期待できる順に並べたもの)の最上位に位置づけられています。今回研究チームは、酵母発酵ニンニクは通常のニンニクよりもオートファジー活性化作用が大幅に高まることを突き止めました。

さらに研究チームは、その効果の鍵が「ポリアミン※2バランス」にあることを発見し、オートファジー活性化成分としてポリアミンを見出し、酵母発酵にんにくに含まれる「スペルミン」と「スペルミジン」という2種類のポリアミンの比率が最適化されることで、オートファジーが活性化されるということを見出しました。また、ニュートリゲノミクス※3の手法を用いて、転写因子EGR1※4がオートファジーの活性化に関与することを明らかにしました。酵母発酵ニンニクはオートファジーを介した細胞内への異常タンパク質の蓄積によって惹起される細胞ストレス※5や酸化障害への保護効果も示されており、アルツハイマー病などの神経変性疾患やがん、生活習慣病の予防などに役立つ機能性食品素材として期待されます。この発見は、単に食品の機能性成分の「量」だけでなく「成分バランス」が重要であることを示す画期的な研究成果になると考えられます。

本研究成果は『Molecular Nutrition & Food Research』(論文名:The Yeast-Fermented Garlic and a Spermine/Spermidine Activates Autophagy via EGR1 Transcriptional Factor)にて、2025年2月13日(木)にオンラインで公開されました。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

オートファジーは細胞内のリサイクリングシステムとして、細胞内成分を分解し再利用する重要な役割を担っており、このシステムが正常に機能することで、細胞が若々しく健康な状態を維持することに寄与しています。オートファジー活性は加齢とともに低下し、がんや神経変性疾患などの多くの加齢性疾患の発症に関わることが示されています。また、生活習慣病とも関連することが分かってきています。一方で、オートファジー活性を高めたモデル生物では、運動機能や高次脳機能などを維持したまま寿命を延伸できることが示されています。通常、オートファジーは空腹時に活性化しますが、極端な食事制限は現実的ではありません。そこで、日常的に食べられる食品からオートファジー活性化成分を見つける研究が世界中で行われていますが、オートファジーの活性測定方法が正確でない研究が多く報告されている問題があります。

研究チームは古くから健康食品として親しまれているニンニクに着目しましたが、ニンニク自体のオートファジー活性化能力は高くなく、その活性を増強する加工方法を開発することに挑戦しました。また、ポリアミンは神経細胞や免疫細胞の健全性を維持する役割を果たしており、生体内のポリアミン濃度が寿命と密接に関連することが報告されています。また、ポリアミンがオートファジーを活性化することも示されています。しかし、スペルミジンやスペルミンなどはオートファジー活性化作用があまり強くないこと、活性酸素により間接的に作用することなどの報告があり、ポリアミンのオートファジー活性化作用の具体的なメカニズムについては、さらなる研究が求められていました。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

始めに、4つのニンニク加工品の抽出物(生ニンニク、加熱ニンニク、そして、加熱ニンニクの酵母発酵物、加熱ニンニクの乳酸菌発酵物)が、オートファジー活性に与える影響を解析しました。その結果、生ニンニクではオートファジーを活性化することが示されましたが、加熱ニンニクでは、その効果が減衰することが分かりました。これは加熱によってその活性成分が失われたと考えられますが、酵母発酵した加熱ニンニクでは、未処理の対照群だけでなく、原料として使用した生ニンニクに僅かに認められるオートファジー活性よりも顕著に強いオートファジーの活性化が示されました。

一方で、乳酸発酵では、むしろオートファジーを抑制することが示されました。ニンニクの発酵方法によって、オートファジーに与える影響が変化することが示され、オートファジーを制御する食品の開発において、食品加工が重要な役割を示すことが示唆されました(図1)。

図1:ニンニク加工方法によって異なるオートファジー活性調節作用

次に、オートファジー活性を高める成分に着目しました。ニンニクの主要な活性成分は、加熱によって機能を失っていることが想定されます。そこで、発酵によって作られる成分として、加熱酵母発酵ニンニク中のポリアミン(スペルミジンとスペルミン)に着目しました。しかし、加熱発酵によってポリアミンの量が増加しているわけではなく(図2A)、加熱発酵によりスペルミジンとスペルミンの比率が変化していることが分かりました(図2B)。オートファジー活性を検証したところ、加熱酵母発酵によってスペルミン/スペルミジン比が大きくなったことが、オートファジー活性化作用を高める一因となったことを見出しました(図2C)。

図2:ニンニクの酵母発酵によるポリアミン比(スペルミジン/スペルミン)の変化とオートファジー活性に与える影響

加熱酵母発酵ニンニクによるオートファジー活性化は、一般的な栄養シグナルを介したメカニズムとは異なることも本研究にて見出しました。そこで、RNA-seqを用いたニュートリゲノミクスを駆使することで、オートファジー活性化に機能する遺伝子として、転写因子EGR1を同定しました(図3A)。加熱酵母発酵ニンニクとそのポリアミン比は、EGR1遺伝子を欠損した細胞株では、オートファジーを活性化しませんでした(図3B)。よって、最適化されたポリアミン比が、転写因子EGR1を介しオートファジーを活性化することを新たに発見しました。

図3:転写因子Egr1介した酵母発酵ニンニクとそのポリアミン比率の最適化によるオートファジー活性化

最後に、加熱酵母発酵ニンニクとそのポリアミン比率の最適化が活性化するオートファジーが、細胞の様々なストレス応答に保護的に機能するのかを検証しました。異常タンパク質ストレス下では細胞の生存率が低下しますが、加熱酵母発酵ニンニクとそのポリアミン比率を最適化することによって誘導されるオートファジーの活性化は異常タンパク質の蓄積に起因した細胞の生存率低下を抑制し、細胞ストレス軽減効果を発揮することが分かりました(図4A)。

同様に、酸化ストレスに対しても、加熱酵母発酵ニンニクとそのポリアミン比率の最適化によるオートファジーの活性化が保護的に機能することが示されました。一方で、オートファジー機能不全の細胞では、そのような細胞ストレス軽減効果は示されませんでした(図4A)。また、加熱酵母発酵ニンニクとそのポリアミン比率の最適化によるオートファジーの活性化は、細胞内に蓄積するユビキチン化タンパク質を軽減することが示されました(図4B)。このように、加熱酵母発酵ニンニクとそのポリアミン比率によって誘導されるオートファジーの活性化が、オートファジーを介した細胞内の浄化に機能することが示唆されました。

図4:酵母発酵ニンニクとそのポリアミン比率の最適化によって誘導されるオートファジーの活性化を介した細胞保護効果

(3)研究の波及効果や社会的影響

本研究では、食品がもたらすオートファジー活性化の有用性を明らかにしました。食品によるオートファジーの活性化は、加齢に伴って増加する異常タンパク質の除去などに機能すると考えられ、様々な疾患の予防に寄与することが期待されます。また、転写因子EGR1を介した新しいオートファジー活性化メカニズムも見出しました。食事制限など、栄養センサーを介したオートファジーには健康リスクが懸念されます。今回発見した食品成分によるオートファジーの活性化は、普段の食事に機能性成分を加えるだけで実現できる可能性があり、安全性の高い健康増進が期待されます。

本研究の対象としたニンニクは、古くから滋養強壮の食品として親しまれています。そこに、加熱や発酵などの加工を加えることで、健康効果をさらに高められることを新たに発見しました。さらに、発酵によってニンニク中の「ポリアミン」のバランスが変化し、それが健康効果を高めた一因であることを見出しました。このポリアミンは私たちの体内のあらゆる組織に存在する重要な成分ですが、加齢とともに減少することが知られており、寿命との関連も報告されています。今回開発した酵母発酵ニンニクに含まれる最適なポリアミンバランスの摂取は、オートファジーを活性化するだけでなく、体内のポリアミン不足を効果的に補う健康素材になることが期待できます。本研究成果は、超高齢社会の健康問題やウェルビーイングの向上に貢献する社会的意義の高い研究になると考えています。

(4)今後の課題

酵母発酵ニンニクに含まれる特定のポリアミンバランスが細胞の健康を守ることを発見しましたが、今後取り組むべき課題が二つあります。一つは「仕組みの解明」です。発見した転写因子EGR1がどのように細胞内の掃除システム(オートファジー)を活性化するのか、その詳しい仕組みはまだ十分に分かっていません。もう一つは「人での効果確認」です。実際に、健康寿命にどのように影響するのか、認知症や糖尿病などの疾患予防における役割などの応用に向け、どのくらいの量をどれだけの期間食べれば効果があるのかなど、人を対象とした研究を進める必要があります。これらの課題に取り組むことで、発酵ニンニクの健康効果を最大限に活かせる方法を提案できるようになると考えています。

(5)研究者のコメント

本研究では発酵食品の新たな健康価値を科学的に証明しました。特に、ポリアミン比という成分バランスが機能性に及ぼす影響を明らかにした点が重要だと考えています。これまでの食品の機能性研究は個々の成分に着目して研究されてきましたが、食品成分のペアリングやバランスという、食品本来の複数成分の相互作用による機能性を研究することが今後は重要になってくると考えられます。また、オートファジーの活性化メカニズムに関しても、従来の栄養飢餓とは異なる経路でオートファジーが活性化することを示せたのは、学術的にも重要な意義があります。日常的な食生活における栄養変化と食品因子がどのように関連してオートファジーを制御していくのかを理解することは、オートファジーの社会実装において大きな役割を果たすと思われます。そのために、富栄養下で生じるオートファジーの仕組みを明らかにしていくことが重要であると考えています。また、極端な食事制限はなしに、日常の食事でオートファジーを活性化するという健康への新しい戦略が可能になることは、予防医学的にも社会的意義が大きいと考えています。

(6)用語解説

※1 オートファジー

細胞内成分のリサイクリングシステム。細胞内のタンパク質やミトコンドリアなどのオルガネラ、病原性細菌などを分解することで、細胞の恒常性を維持する役割を担っている。栄養状態が悪くなったときにはオートファジーがダイナミックに誘導され、細胞生存に働く。近年、オートファジーが、細胞の発生や分化などの生理的プロセスだけでなく、神経変性疾患、免疫疾患、がん等のさまざまな疾患にも関連することがわかっている。

※2 ポリアミン

原核生物から高等動植物に至るまでほぼすべての生物の細胞内に存在している、アミノ基が2つ以上結合した炭化水素化合物。細胞の成長や増殖など、細胞の生命活動に関わる重要な物質として知られている。代表的なものとしてプトレッシン、スペルミジン、スペルミンが挙げられる。近年の研究で、ポリアミンは加齢とともに体内量が減少することがわかっており、その健康維持機能がアンチエイジングの分野で注目されている。

※3 ニュートリゲノミクス(Nutritional Genomics)

食品成分などによる生体内の遺伝子発現への影響を解析する手法。mRNAやタンパク質、代謝物などの量的変動をトランスクリプトーム解析、プロテオーム解析、メタボローム解析などの技術によって網羅的に解析する。これまでにニュートリゲノミクスは、食品の機能性評価やバイオマーカーの探索など、さまざまな分野で応用されている。本研究では、次世代シークエンサーを用いたRNA-seqを活用し、細胞内の遺伝子発現の変化を網羅的に検証することで、その生物学的機能を包括的に解析した。

※4 転写因子EGR1(Early growth response protein1)

細胞への刺激に応答して迅速かつ一時的に発現が誘導される最初期遺伝子。EGR1は転写調節因子として、標的遺伝子のプロモーター領域に結合し、その遺伝子発現を調整する。

※5 異常タンパク質ストレス

細胞ダメージにつながる、異常なタンパク質による凝集や細胞内の蓄積のこと。加齢にともなうタンパク質代謝回転の低下や、活性酸素による化学修飾などによって、本来の機能を失った、または機能が低下したタンパク質が増加することがわかっている。一方で、オートファジーなどの細胞内の品質管理機構は、これら異常タンパク質の分解・除去に機能している。

※6 mTORC1(mammalian target of rapamycin complex 1)

細胞内のリン酸化酵素複合体であり、栄養素やエネルギー、酸化還元状態のセンサーとして機能し、タンパク質などの生合成の活性化を担う。アミノ酸なのどの栄養飢餓状態ではmTORC1は不活性化され、オートファジーが誘導される。

(7)論文情報

雑誌名:Molecular Nutrition & Food Research

論文名:The Yeast-Fermented Garlic and a Spermine/Spermidine Activates Autophagy via EGR1 Transcriptional Factor

執筆者名(所属機関名):謝 堃1、4、*、矢野 敏史1、*、ワン ジンユン1、山越 正汰1、太田 智絵2、宇都 拓洋2、坂井 麻衣子3、Xi He4、吉崎 嘉一5、久保田 拓海6、大西 康太3、原 太一1、※ *筆頭著者 ※責任著者

1: 早稲田大学 人間科学学術院

2: 長崎国際大学 薬学部

3: 徳島大学 医学部

4: 湖南農業大学 動物科学技術学部

5: 愛知県医療療育総合センター 発達障害研究所

6: 天真堂株式会社

掲載日時:2025年2月13日(木)

掲載URL:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mnfr.202400606

DOI:https://doi.org/10.1002/mnfr.202400606

(8)研究助成

- 研究費名:文科省 科学研究費助成事業

研究課題名: 天然医薬資源を基盤とした希少難病の革新的治療法の開発

研究代表者名(所属機関名): 原 太一(早稲田大学) - 研究費名:武田科学振興財団

研究課題名: オルガネラ負荷軽減を基軸とした希少難病の 予防・治療法に関する基盤研究

研究代表者名(所属機関名): 原 太一(早稲田大学) - 研究費名:日本農芸化学会

研究課題名: オートファジーを亢進する新たな加工食品素材の産業応用研究開発

研究代表者名(所属機関名): 原 太一(早稲田大学)