- Featured Article

研究設備・機器の共用で加速する科学技術のイノベーション

Mon 09 Dec 24

Mon 09 Dec 24

研究設備・機器の共用で加速する

科学技術のイノベーション

早稲田大学では、学内外の研究者が基盤的および先端的な研究設備・機器を利用できるよう、支援人材を含めた共用システムの整備を推進しています。

本記事では、共用設備を活用して研究活動を進める3名の研究者を紹介。

支援の効果や意義をお伝えします。

研究環境を取り巻くリソースの課題と

早稲田大学の取り組み

先進領域で研究活動を進めるためには、高度な機能を備える設備・機器が欠かせない。一方、研究や機器の進化に伴い、既存の機器の更新が不可欠だが、全ての機器を研究室が所有、維持することは困難である。

こうした背景から求められているのが、研究室や学部、大学の垣根を越え、複数の研究者が設備・機器を共用できる仕組みづくりだ。そのメリットは研究成果の向上やイノベーションの創出にとどまらず、教育や社会貢献にも波及することから、国や独立行政法人による支援も行われている。

早稲田大学でも各箇所において、設備・機器共用を推進してきた。技術職員や専門スタッフが施設を管理・運用し、複数の研究室に開放することで、限られた学内資源の有効活用を目指している。

こうした経緯から、2020年度には文部科学省の「先端研究基盤共用促進事業(コアファシリティ構築支援プログラム)」に、私立大学として唯一採択された。また、「創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム(BINDS)」では、学内に「空間オミックス解析研究拠点CESOAR」を設置。遺伝子発現・機能解析を必要とする研究者に対し、ソリューションを提供している。

強化される連携体制の中で、各研究者はどのように活動を進めているのか。次より、支援を担う側と受ける側、それぞれのアプローチを見ていこう。

空間オミックス解析研究拠点で進む

シングルセル・微小組織解析のコンサルティング支援

理工学術院 竹山春子教授

「国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)」が推進するBINDSは、幅広い生命科学関連研究において、優れた研究成果を創薬などの実用化につなげるための事業だ。分野ごとに拠点が設置されており、関連する研究者は機器利用やデータ収集など、多面的な支援を受けることができる。

BINDSの一拠点として、早稲田大学にはシングルセル・微小組織の高分解能測定、測定結果の情報解析を実施する「空間オミックス解析研究拠点CESOAR」が設置され、特殊機器を用いたコンサルティング活動が行われている。理工学術院の竹山春子教授は、コンサルティングを行う支援担当者の一人。微生物学を中心にバイオテクノロジーにアプローチする研究者だ。

「未来型農業の創出や海洋環境のモニタリングに微生物を活用することが、私の主たる研究領域です。一方、工学部で学んだ経験もあり、解析技術そのものをユーザー視点でアップデートさせようと、新たな手法の開発にも挑戦しています。微生物を個別封入することで新しいシングルセル解析を可能にする実験系、ラマン分光法を用いた物質の解析手法など、自分が必要とする技術を自ら開発してきました。技術的知見を活かし、他の研究活動にも貢献したいと、BINDSでのコンサルティング活動に参加しています」

竹山教授が独自で進めてきた解析技術の開発と並行し、海外での技術革新も進んできた。特に技術水準が高い米国のシングルセル解析装置などを導入し、微小組織採取システムなど竹山教授のソリューションと併せて一箇所に集約することで、「空間オミックス解析研究拠点CESOAR」が実現したのだ。

竹山春子教授

内閣府ムーンショット研究開発プロジェクトの「土壌微生物叢アトラスに基づいた環境制御による循環型協生農業プラットフォーム構築」など、「環境保護」という視点から微生物の基礎研究を進める一方、解析技術の開発にも取り組んでいる

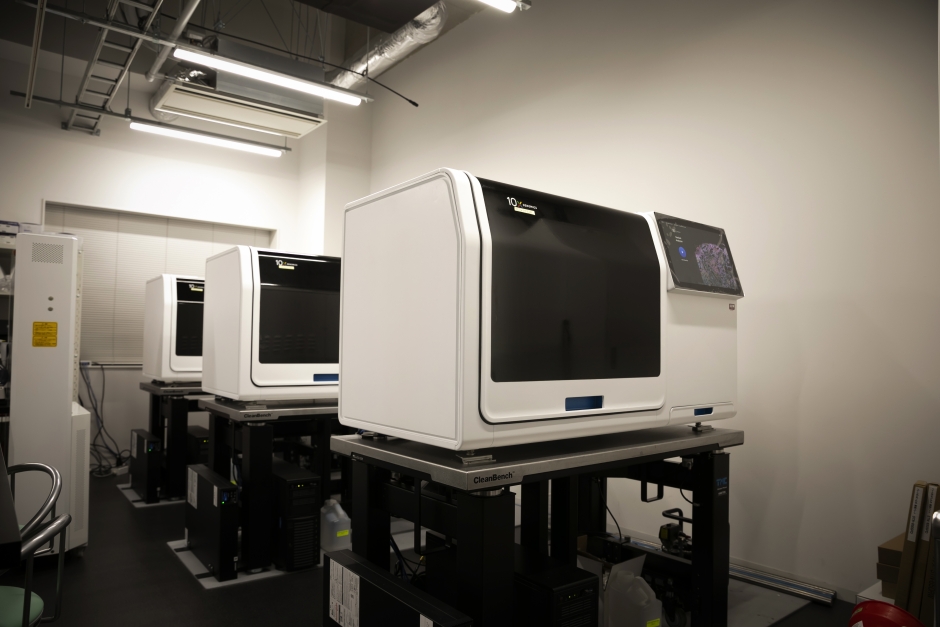

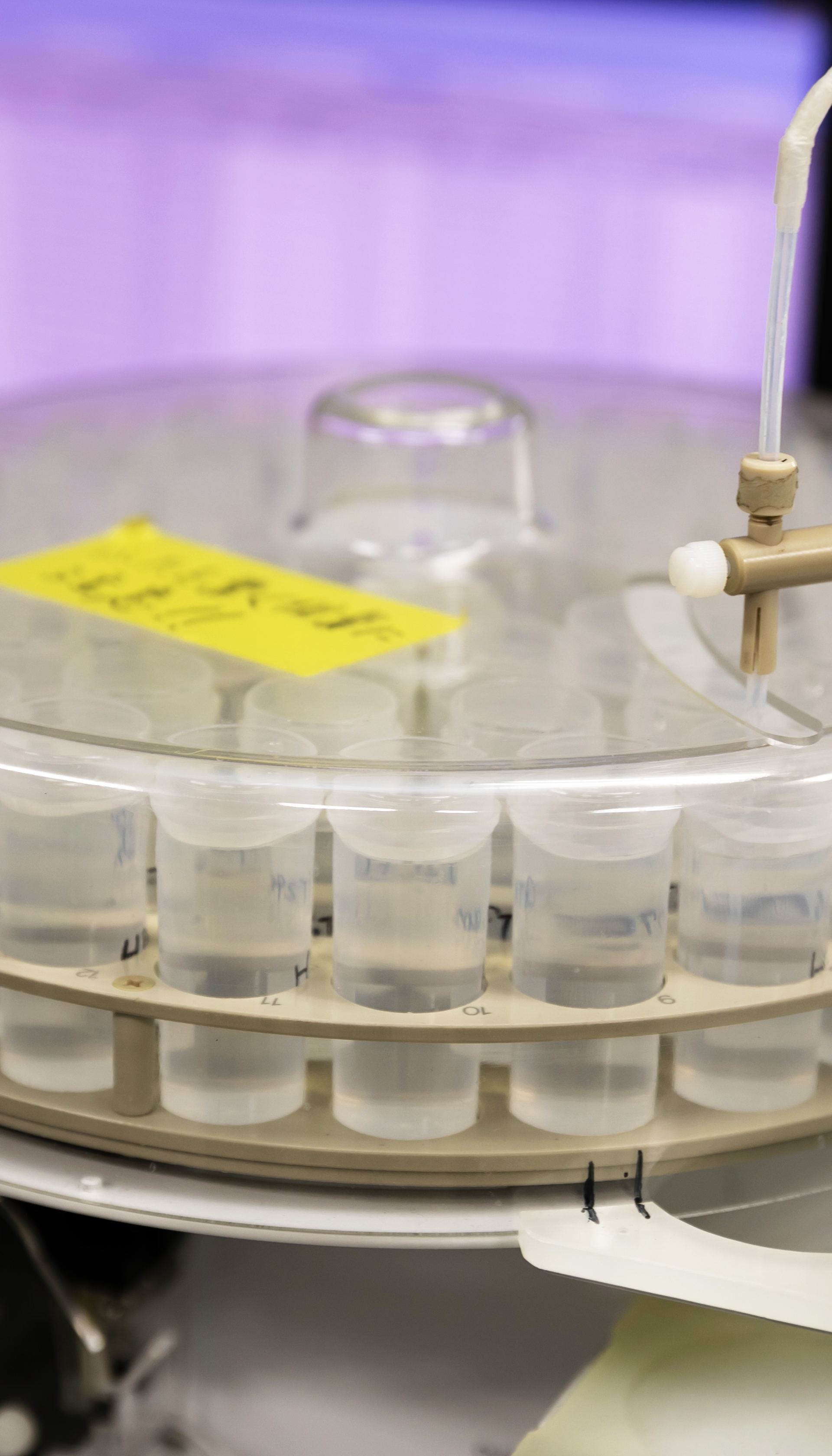

シングルセルの高解像度イメージング、デコーディング、オンボードデータ解析を行う「Xenium (10x genomics)」

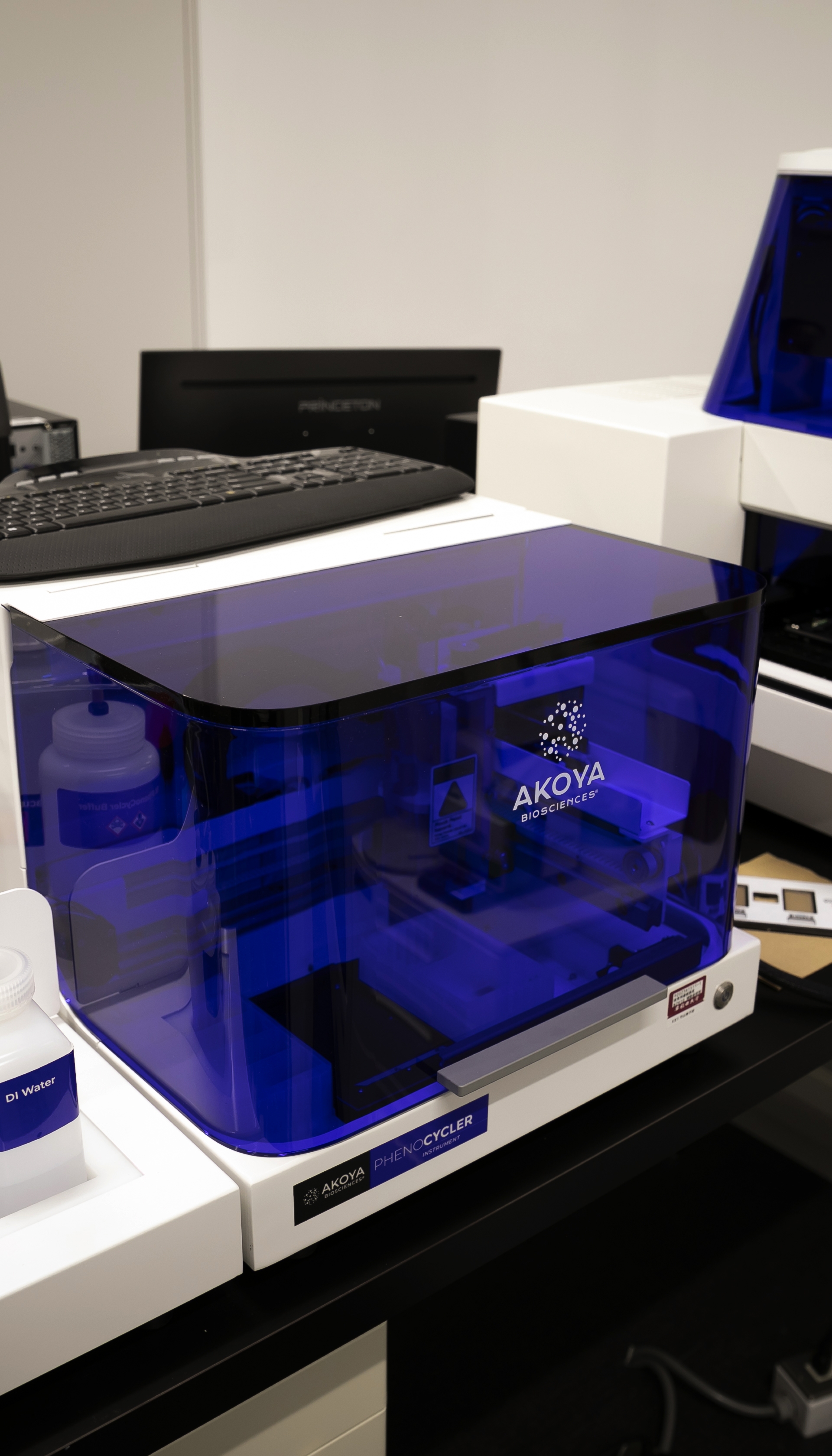

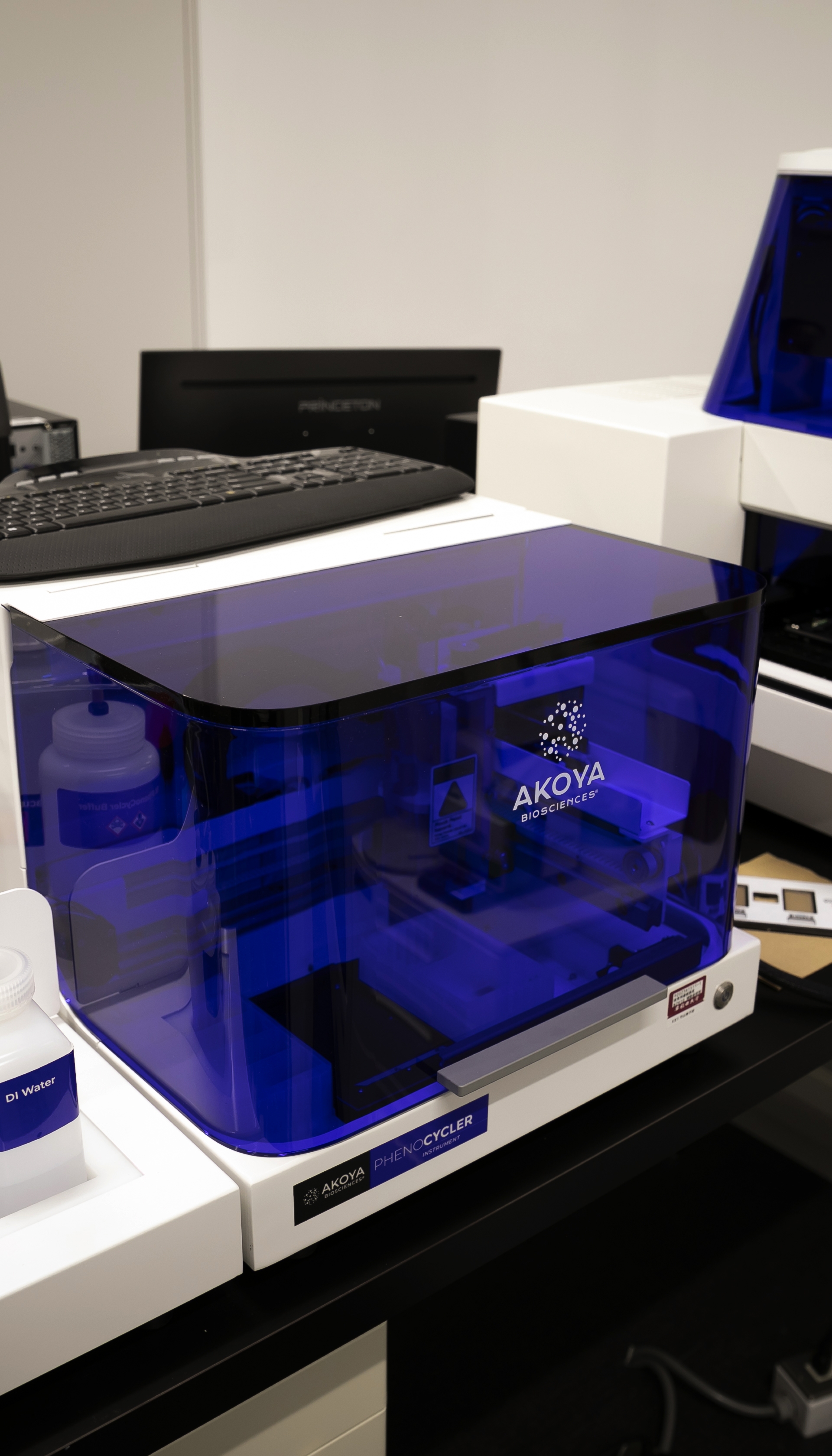

空間オミックス解析研究拠点CESOARに3台設置される。同拠点には他に、微小組織採取装置や「Chromium (10x genomics)」「Visium CytAssist (10x genomics)」「Phenocycler (Akoya)」などの解析機器が導入されている

「遺伝子発現・機能解析では、一つの細胞にアプローチするように、少ない情報での計測が前提になります。ただしヒトも動物も微生物も、複数の細胞の相互作用により構成される集合体。結合する細胞の状態や位置など、生体内の物質を空間的に捉えるマルチオミックスの視点も重要です。“点”としてバラバラに見るシングルセル解析と、“面”として統合的に見るマルチオミックス解析を両立できるのが、『空間オミックス解析研究拠点CESOAR』の特徴といえるでしょう。私たちは支援を必要とする研究者の目的に応じ、それぞれの手法から最適な選択ができるよう、コンサルティングを含む測定、情報解析を行っています」

多様なニーズに応える研究環境は、医療やヘルスケアをはじめ、幅広い生命科学領域に応用可能だ。しかし経済的、技術的障壁から、参入する研究者は限定されてしまう。この課題の解消にも、竹山教授は尽力する。

「私が研究する微生物もそうですが、解析したい組織自体が限られた場所にしか存在しないケースも多いです。私たちは切片の一部からRNAを読み取るなど、制約の中でも解析できる技術を備え、多様なニーズに応えます。また空間オミックスは一回の解析コストが高額で、ニーズの高い研究に技術が偏ってしまいがちです。『空間オミックス解析研究拠点CESOAR』では、機器を使用せずに一定のオミックス解析をする技術など、コストに合った最適なソリューションを提案しています」

そしてBINDSの最大の特徴は、支援が竹山教授らとの共同研究として進むことだ。解析の専門事業者への発注とは異なり、ニーズに即した包括的なサポートを受けられる。

「次にすべき解析の継続的な提言、ビッグデータを活用した情報分析、技術そのもののティーチングなど、私たちは丁寧な伴走支援を目指しています。BINDSも多彩な領域の研究者と協業することで、ノウハウを蓄積し、技術力をアップデートできるでしょう。日本における科学技術の水準を高めるためにも、ぜひ積極的に『空間オミックス解析研究拠点CESOAR』を活用していただきたいです」

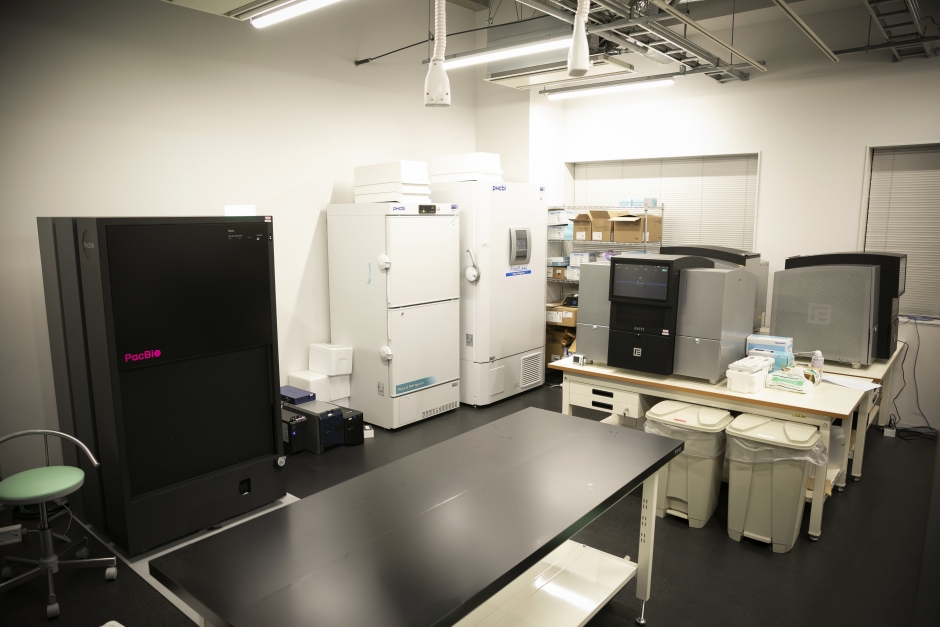

空間オミックス解析拠点CESOARには、「Nextseq2000 (Illumina)」「AVITI (Element)」「Revio (PacBio)」など、複数のシークエンサーも設置される

撮影=早稲田キャンパス121号館 空間オミックス解析研究拠点CESOARにて

空間オミックス解析研究拠点CESOARの詳細な支援内容は、こちら からご覧いただけます。

技術職員が機器利用をバックアップする

リサーチサポートセンター

理工学術院 石井あゆみ准教授

2020年に本学が採択された「コアファシリティ構築支援プログラム」は、大学・研究機関全体として、研究設備・機器群を戦略的に導入・更新・共用する仕組みを強化する事業だ。現在本学は、共用設備・機器におけるグランドデザインの制定とともに、一元的な管理体系による効果的な整備・運用、技術職員・マネジメント人材の活用促進を進め、学内外に広く公開した運用を目指している。

設備・機器共用における運用を担っているのが、「リサーチサポートセンター」だ。学内にある共同利用施設について、機器の利用やメンテナンスを専門とする技術職員が所属し、「物性計測部門」「微細加工・計測部門」「材料・工作部門」「バイオ部門」の4分野で研究者をサポートしている。

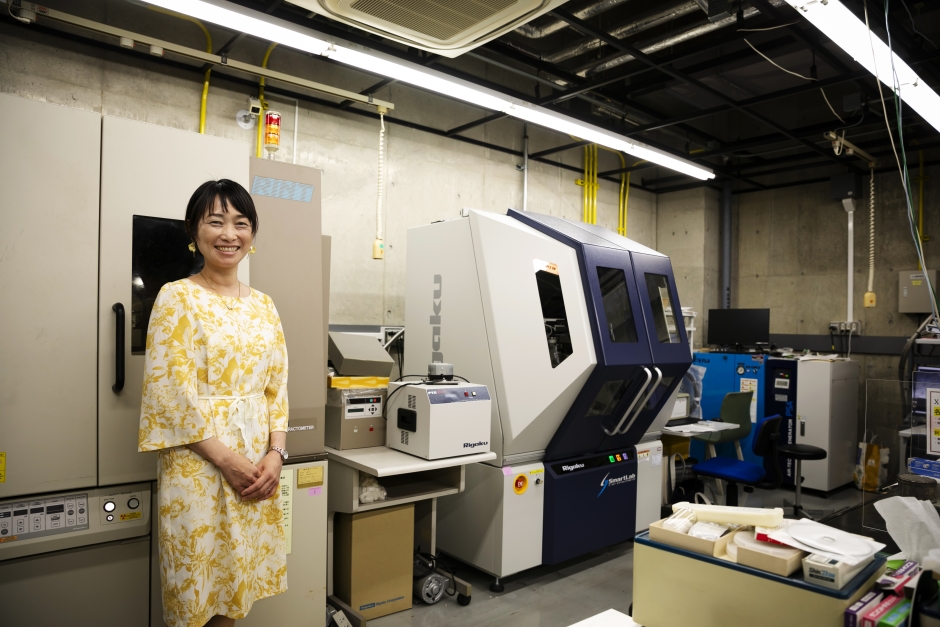

理工学術院の石井あゆみ准教授は、リサーチサポートセンターの「物性計測センターラボ」を活用する一人。材料化学や光化学を専門に、新たなエネルギーや光機能の創出を目指している。

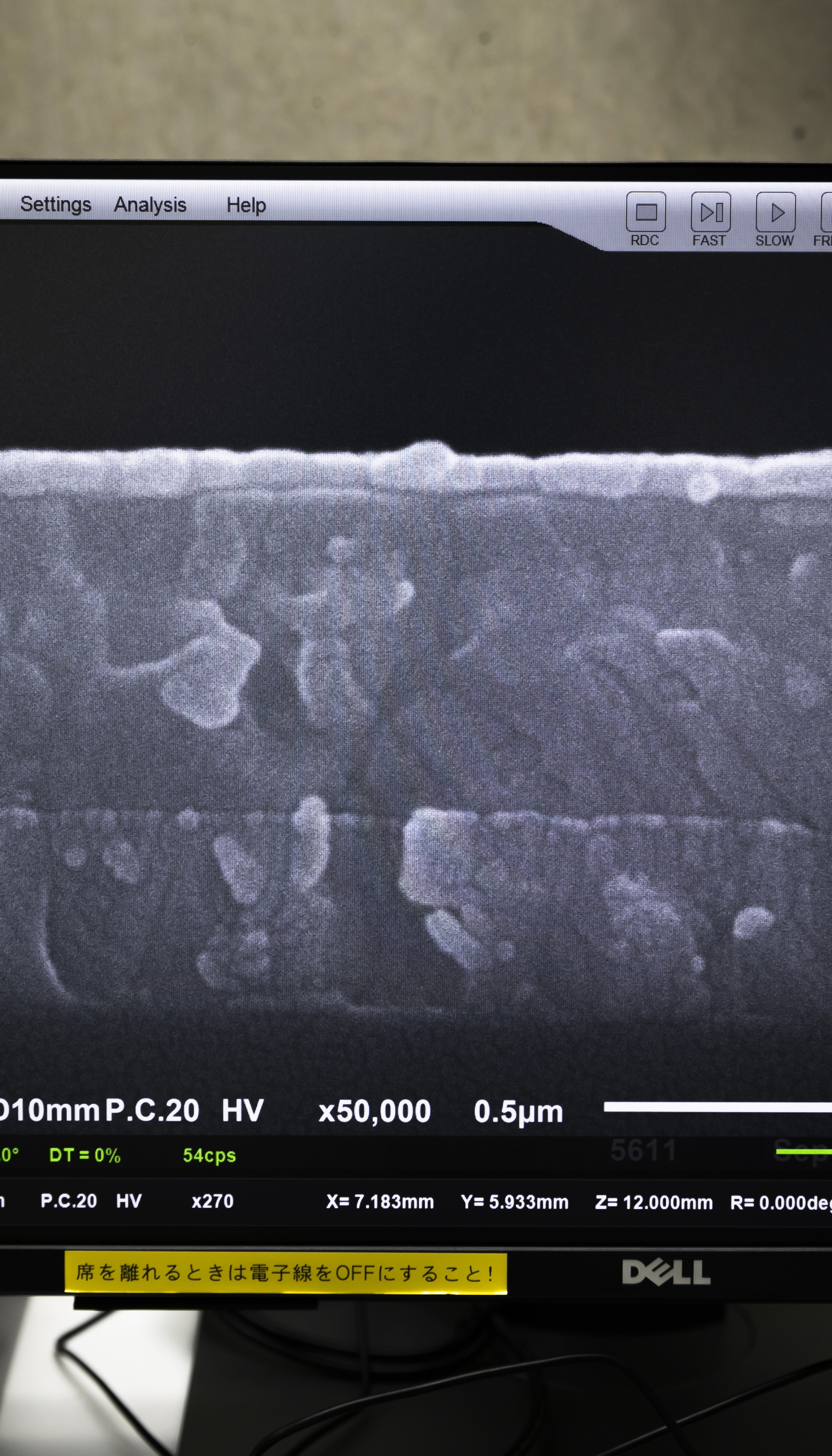

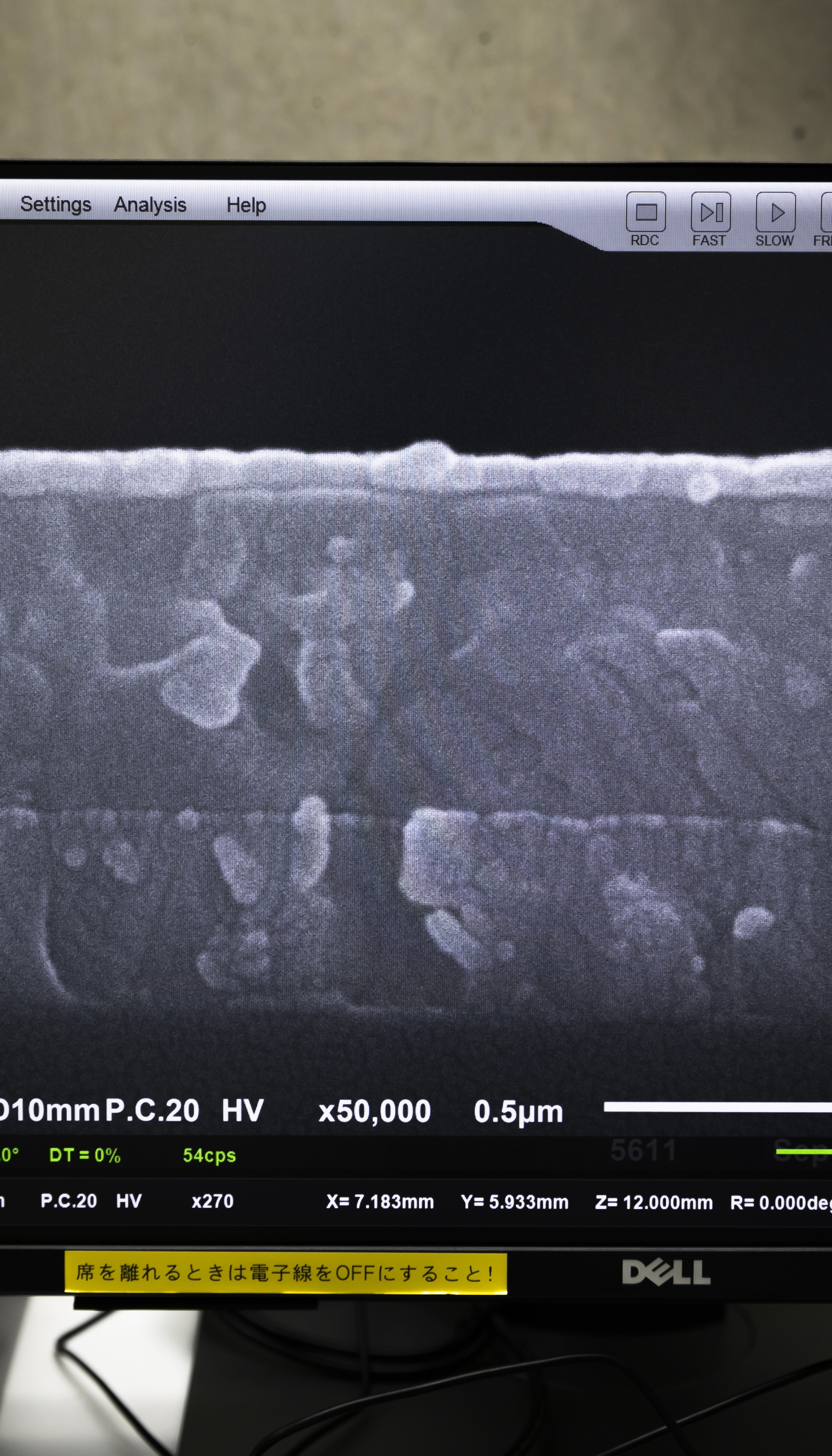

「光が持つエネルギーや情報を、有効に利用したり高感度に検出するための研究をしています。近赤外光や偏光のような見えない光の情報を、強い光や可視光、電気エネルギー・信号に変換できれば、光の利用効率を抜本的に改善できるでしょう。そのために、無機ナノ結晶と有機分子を融合させた、新たなハイブリッド材料の開発を進めています。このような未知の材料の開発においては、ナノレベルの構造解析が重要であり、物性計測センターラボを利用しています」

ナノレベルの構造解析で利用されるのが、電子顕微鏡や単結晶構造解析装置だ。これらの機器を研究室内に持たない石井准教授にとって、早稲田の設備・機器共用は研究の原動力となっている。

「発光や電気信号を測定する比較的小型な装置は研究室でも揃えているのですが、X線や電子線を使う大型装置は高額であり、装置の維持にも人員や費用を要するため、個々の研究室レベルで所持することは困難です。私は2023年に早稲田大学に着任したのですが、共用機器のラインナップ、技術職員のサポート体制は、非常に高い水準だと感じました」

石井あゆみ准教授

微弱な近赤外線光を可視光に変換するアップコンバージョンナノ粒子など、見えない光を操作(検出・変換・増幅・偏極)する光電子デバイスやナノ材料を開発している

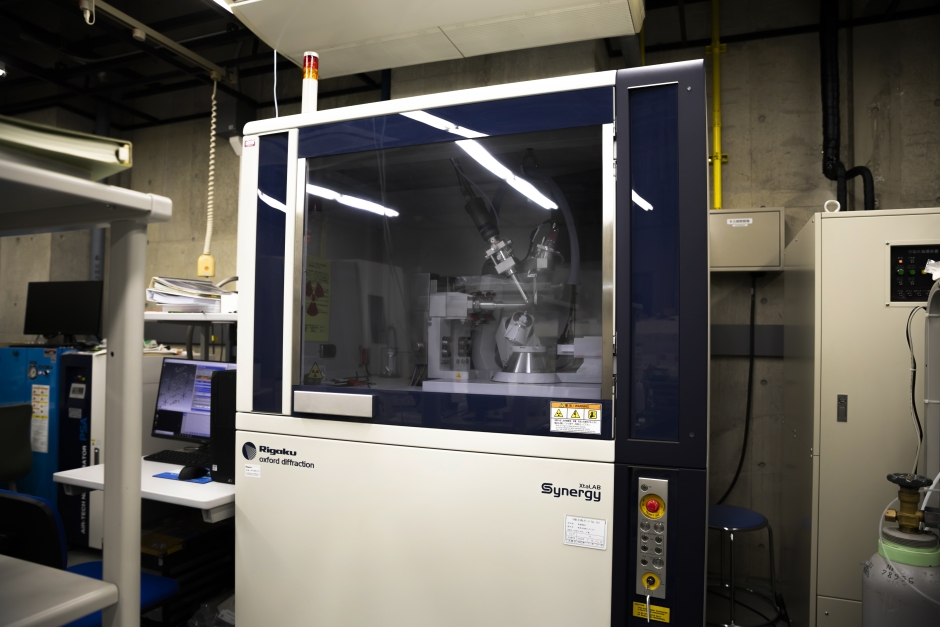

マイクロフォーカス線源と高感度高分解能の二次元検出器の組み合わせにより複数枚の振動写真を迅速に撮影し、単結晶の構造解析を行う「XtaLAB Synergy-S(Rigaku)」

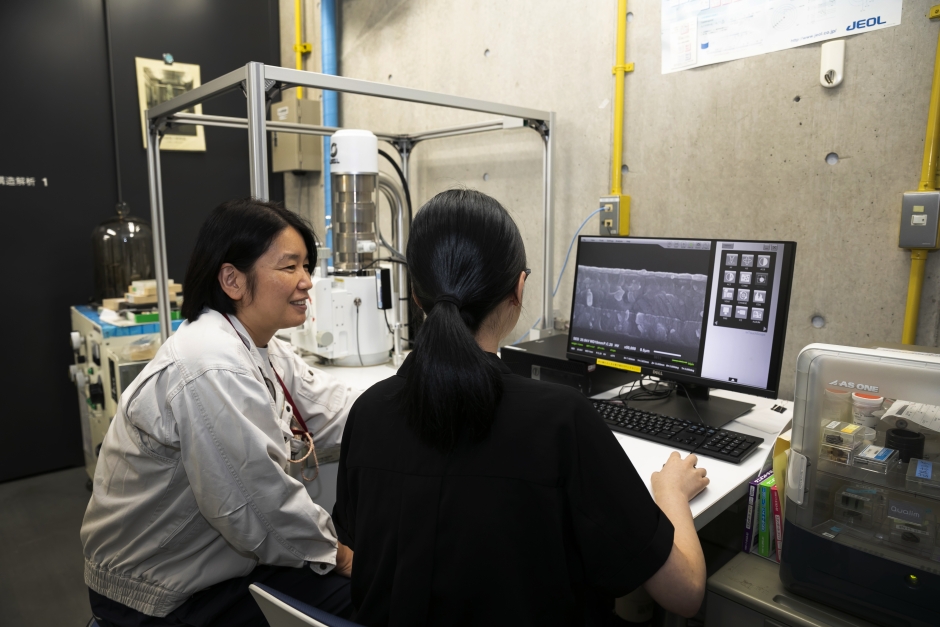

解析の具体的な作業を担うのは、研究室に所属する学生だ。リサーチサポートセンターでは、技術職員が学生を直接指導する。座学から実践に至る段階的な指導が行われ、講習会などで一定の技能が認められた場合には、学生自ら操作できる機器もある。

「リサーチサポートセンターの指導は、教育面でも有効です。研究機器は水準の向上とともに操作が簡略化され、学生は本質を理解しないまま測定を行うケースも多いのですが、技術職員の皆さんは学生の主体性を大切にしてくれます。『なぜその解析が必要なのか』と、自分の言葉で説明する力は、他の研究領域や実社会に進んでも役立てられるはずです」

大型機器利用に関わる充実したサポート体制だけでなく、学生の主体性も育まれることで、研究活動も加速する。こうした循環は、アカデミア全体の水準向上にもつながると、石井准教授は考えている。

「若手研究者は成果を求められる一方で、大きな研究機器を購入することはなかなか難しい。研究を加速し、次のキャリアパスにつなげるためにも、設備・機器の共用は重要になります。一部の研究室には使われていない貴重な装置が眠っている現状もあります。共用設備だけでなく、それらも含めた装置や設備の共有化が実現されれば、日本全体の研究力がさらに底上げされるかもしれません」

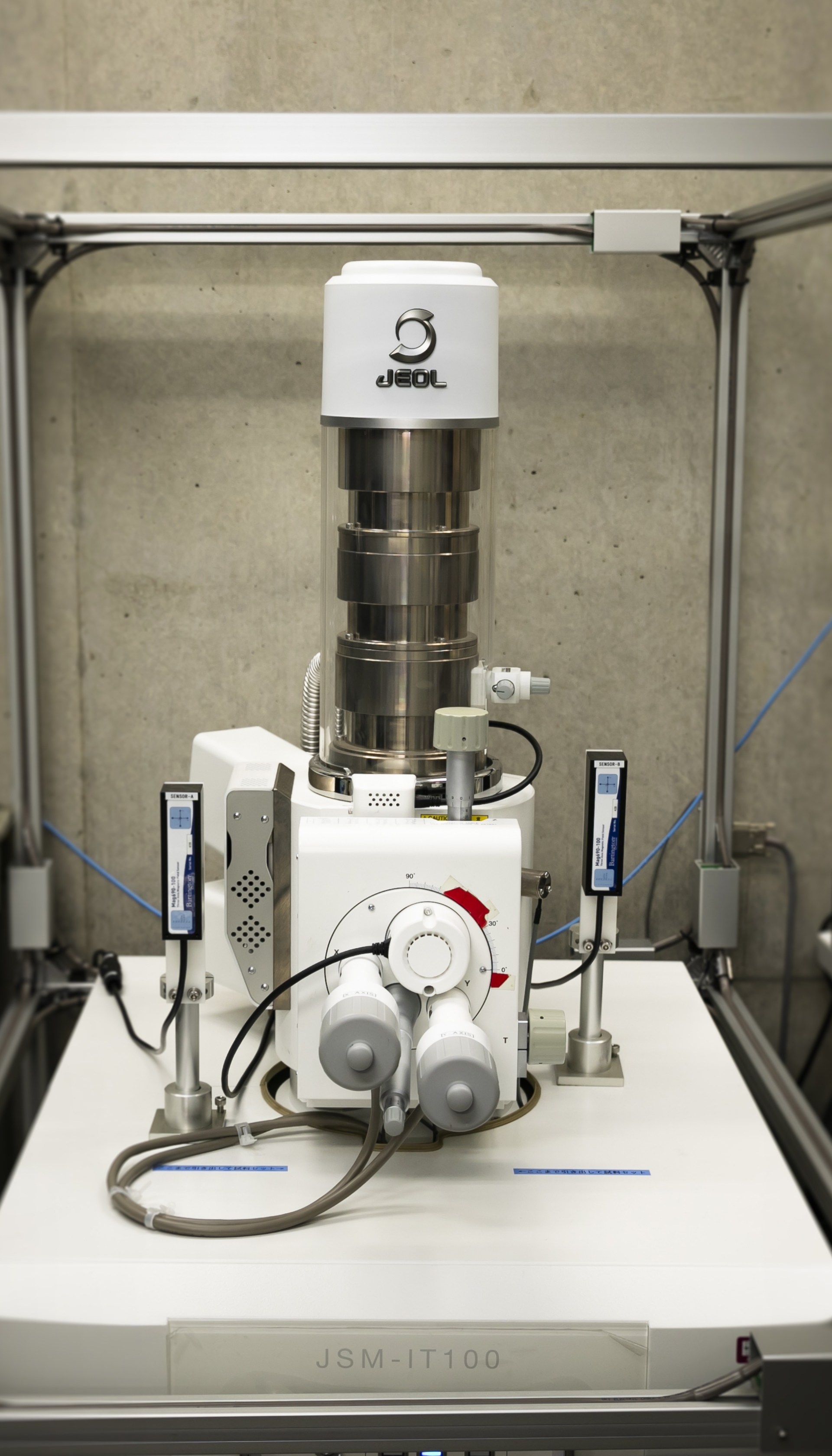

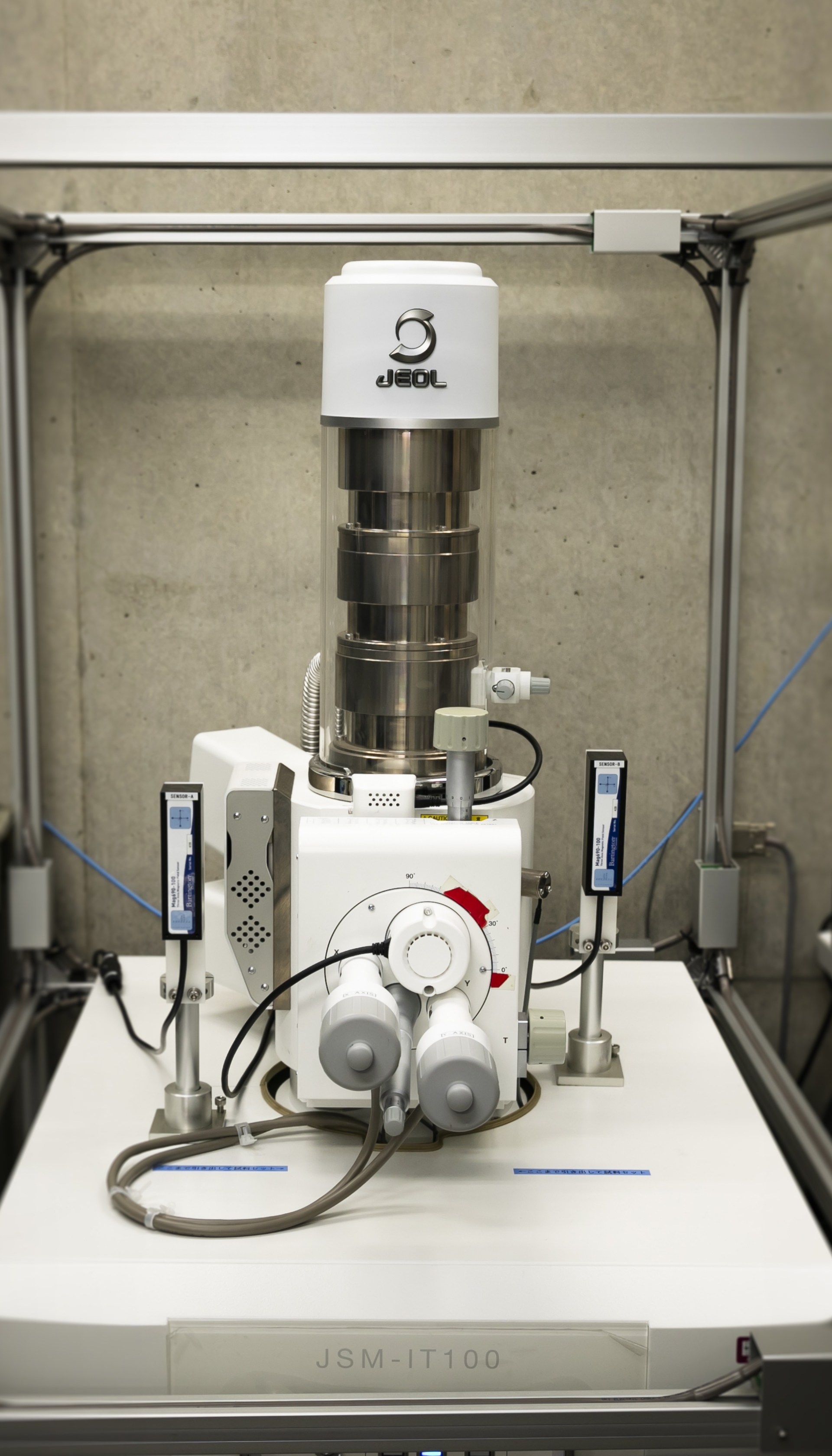

簡易分析走査電子顕微鏡「JSM-IT100LA(JEOL)」の指導

撮影=西早稲田キャンパス55号館 物性計測センターラボにて

リサーチサポートセンターの詳細は、こちら からご覧いただけます。

環境保全センターの設備共用により、

環境汚染の実態が明らかに

理工学術院 大河内博教授

早稲田大学の「環境保全センター」は、教育・研究活動による環境汚染の防止と環境負荷の削減を目的に、実験系廃棄物の適正な処理や下水の水質管理などを行っている。施設は研究者にも開放されており、特殊機器で化合物、元素、イオンなどを分析することが可能だ。

環境保全センターの設備・機器を利用する理工学術院の大河内博教授は、環境化学を専門とする研究者である。大気や水、土壌など、そのフィールドは多岐にわたる。

「現在注力しているのが、大気中に浮遊するマイクロプラスチックの研究です。ヒトの健康や地球環境に重大な影響を与える可能性があるため、特性や分布の解明が急がれます。一方で分析手法が確立されておらず、私たちは調査方法の開発からアプローチしてきました。他にも放射性物質や排気ガスなど、環境に放出されるさまざまな物質を対象にしており、汚染物質がどのような経路で移動し、環境やヒトに影響を与えるのかを研究しています」

大河内教授のマイクロプラスチックの分析では、「熱分解GC /MS」という手法で質量濃度が求められる。また、森林から発生する「生物起源揮発性有機化合物(BVOC)」の分析でも「加熱脱着GC /MS」を活用している。環境保全センターは、これら一連の装置を備えている。

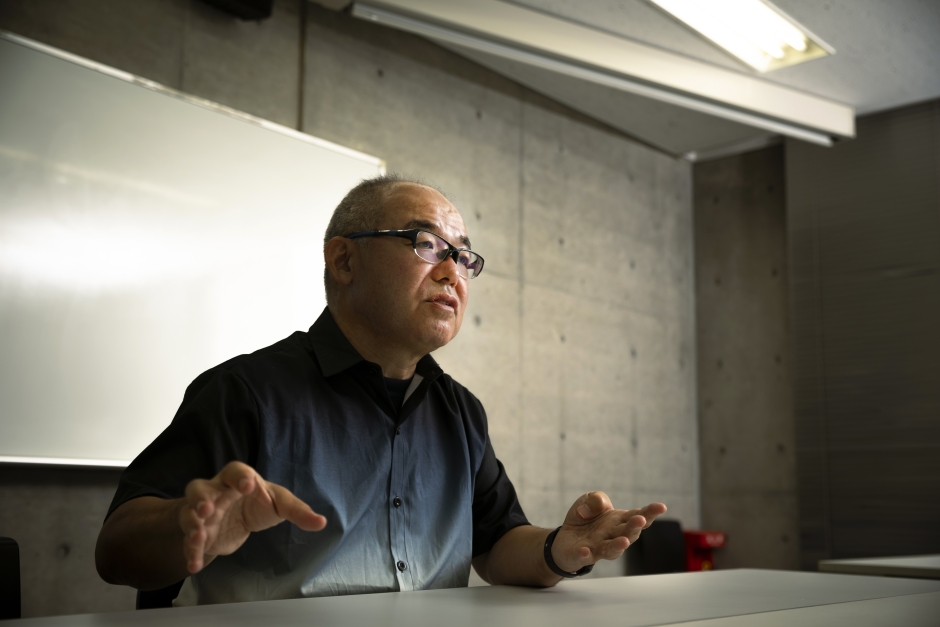

大河内博教授

富士山を用いた越境大気汚染観測、ゲリラ豪雨の生成機構、放射性物質の調査と環境調和型除染技術の開発、カンボジアの大気汚染とアンコール遺跡への影響評価など、世界各地で実地調査を行う

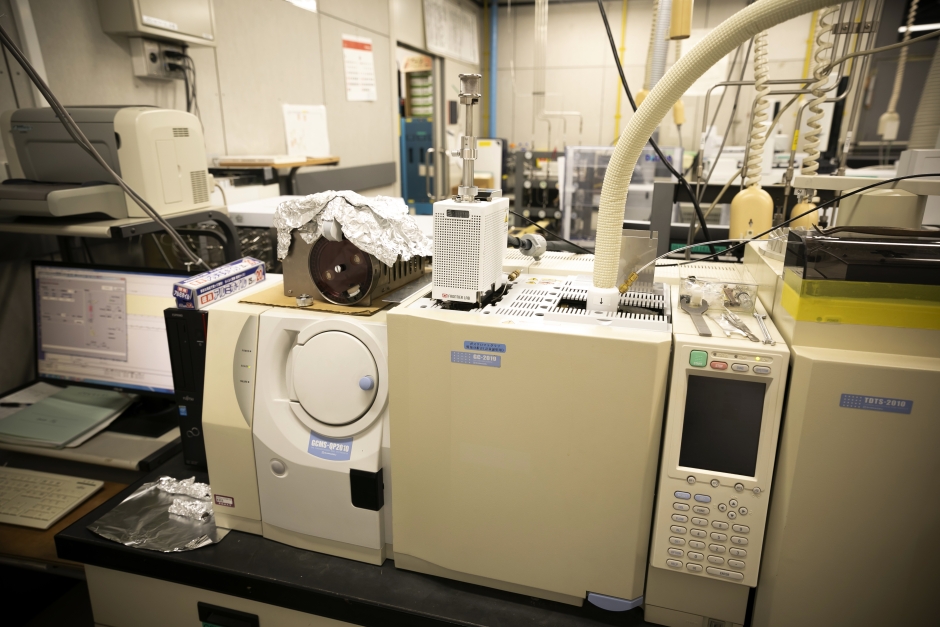

ガスクロマトグラフ質量分析計「GCMS-QP2010(SHIMADZU Corporation)」

プラスチックを瞬時に熱分解して、その分解生成物から元のプラスチックの大気中濃度や、プラスチック添加剤の測定に用いられる

「『GC/MS(ガスクロマトグラフィー質量分析法)』『LC-MS(液体クロマトグラフィー質量分析法)』『ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析法)』などの分析装置が揃っており、有害な有機化合物や重金属を分析することもできます。以前は研究室でGC/MSを所有していたのですが、分析装置のメンテナンスが大変で、故障の度に高額な修繕費が発生し、設置するスペースも必要になるので、現在は環境保全センターの機器を利用しています」

環境保全センターにも技術職員が在籍し、研究者や学生に対するフォローが行われている。

「技術職員は機器のプロフェッショナルです。ルーチンの分析はもちろん、新たな分析でどのように機器を活用できるか、可能性のレベルから相談できます。単純な技術指導、メンテナンスにとどまらず、研究のパートナーとして協働してくれるのが心強いですね。機器の使用料は発生しますが、一連の維持費を複数の研究者でシェアすると考えれば、有効な仕組みだと思います」

社会的に関心の高まる環境領域だが、研究開発投資は十分ではない。設備・機器の共用は、未来に向けてどのような役割を果たすのだろうか。

「私の専門である環境化学研究は予防医学に似ており、原因や影響がはっきりしていない段階では、研究資金を得るのが難しい側面があります。しかし、将来の環境リスクを考慮すれば、研究を止めるわけにはいきません。最先端の分析装置は非常に高額で、研究室単位での購入は難しいため、学内で設備や機器を共用できることは大きなメリットです。首都圏の国立や公立大学でも経験を積んできましたが、私立大学の研究環境は、旧帝大や海外の大学と比べると整備が十分とは言えません。その中で、早稲田大学は先進的な取り組みを行っており、今後も共用プラットフォームの拡充により、学内外の研究者が幅広く利用できる場となることを期待しています」

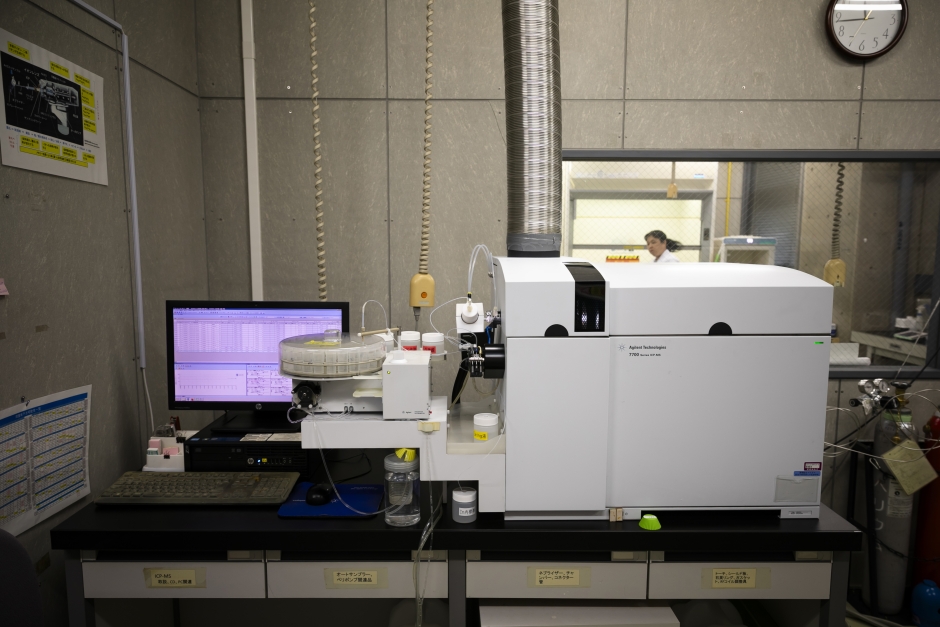

ICP質量分析装置「ICP-MS 7700x(Agilent Technologies)」

雨水、PM2.5、渓流水などに含まれる金属元素などの定量分析が可能

撮影=西早稲田キャンパス55号館 環境保全センターにて

早稲田大学の共用機器利用の概要、利用方法、共用機器については、

こちら からご覧いただけます。