2024年9月18日(水)、「W-SPRING・W-SPRING-AI博士フォーラム」を早稲田大学国際会議場において開催しました。

本フォーラムは、採択学生同士の交流と分野融合の促進を大きな目的としたもので、本学が取り組む博士学生支援プログラムであるW-SPRING、W-SPRING-AI採択学生のうち約150名の学生および教職員・一般学生の参加がありました。参加学生によるポスターセッションは、今年度末に募集を開始する予定である「異分野連携相乗型共同研究費」のパートナーを見つける契機の場とすること、ワークショップ(グループワーク)は、大学や産業界から協力いただくファシリテータを含めたグループメンバーの知識やスキル、経験を各学生が吸収し、今後の研究活動等に活かすことを期待して、実施しました。(プログラム詳細はこちらをご参照ください)

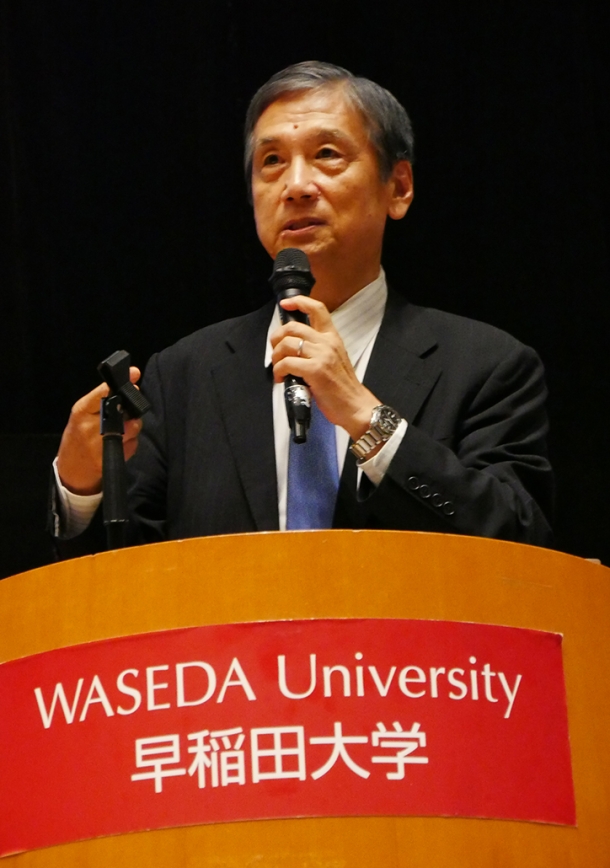

冒頭、フォーラム司会・W-SPRINGキャリア支援責任者の朝日透(理工学術院・教授)からの開会宣言ののち、本学常任理事・W-SPRING事業統括の本間敬之が挨拶を述べました。挨拶の中で、「このような機会を有効に活用し、多くの仲間と会って意見を交わし、多くを吸収してほしい。」と、参加学生への期待が語られました。

続いて、SPRING事業を所管している文部科学省科学技術・学術政策局長の井上諭一氏からご挨拶があり、今年3月に取りまとめた「博士人材活躍プラン」や産業界と協力して開催している「未来の博士フェス」などの活動を例に、「日本でも博士人材が活躍できる社会にするため様々な取り組みを進めており、産業界でもその意欲が高まっている」と述べられました。また、博士学生に対し、「博士フォーラムのような機会も利用しながら、より大局的な視点と多角的な思考を得て、人としての幅を広げてもらいたい。そして日本を変え、進化していってもらいたい」と、エールも送られました。

左から、司会の朝日教授、本間常任理事、文部科学省科学技術・学術政策局長の井上氏

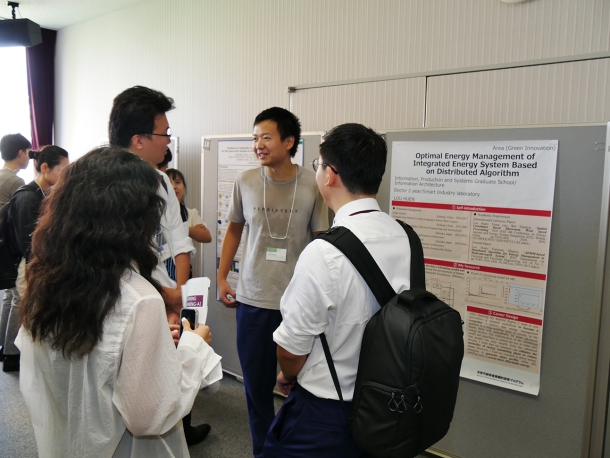

ポスターセッションは30分ごと、4パートに分けて実施しました。ポスターには、採択分野名(グリーンイノベーション/ライフイノベーション/デジタルイノベーション/ソーシャルイノベーション、次世代AI)と、自己紹介、研究概要、現時点で考えるキャリアデザインについて記載することで統一し、また、参加学生は採択分野ごとに色の異なる名札をつけることで、初対面でも一目で研究分野が分かり、交流の糸口をつかみやすいような運用としました。学生は、午後のワークショップで同じグループとなる相手のポスターを訪問して意見を交わしたり、往来する人に積極的に声をかけてポスターの説明をしたりと、セッションを通して活発な交流が行われました。

ポスターセッションで思い思いに交流を深める学生たち

ポスターセッション会場の様子

午後のはじめには基調講演として、(国研)産業技術総合研究所 情報・人間工学領域チーフ連携オフィサーの杉村領一氏から、「AI技術を用いた研究開発・ビジネスを取り巻く国際情勢」と題して、AIが扱う「データ」に関する実情や業界動向、最新の国際標準に係る世界の動き等について、また最後には学生への助言と激励も含め、ご自身の経験を多く交えながらお話しいただきました。

基調講演での杉村氏

続いて実施された2時間のワークショップでは、「基調講演の内容を踏まえて、『人工知能を用いて社会課題を解決し、良い社会にするアイディアやビジネス』を考え、表紙含めてパワーポイント3枚以内にまとめ、プレゼンテーションする」という課題が学生たちに伝えられた後、あらかじめ8名程度ずつに割り振られたグループで準備が進められました。議論の進め方を含めすべてを一任された学生たちは、適宜、大学教員および産業界からの協力者が務めるファシリテータから助言を受けながら考えを出し合い、まとめ、プレゼンテーション資料を作成しました。その後、各グループ2分間のプレゼンテーションでアイディアを発表する中で、学生たちはヘルスケア・医療、教育、職場マネジメントや物流等、様々な分野から課題を見出し、その解決策を提案しました。

全グループからのプレゼンテーション終了後、基調講演をいただいた杉村氏からは、「私が思いもよらないような、現実的でありながら非常に素晴らしいアイディアがいくつもあった。これらを突破口として、今後も仲間たちとのチームワークを続け、より良い世界を作っていってほしい」とのコメントをいただきました。また、懇親会の場ではファシリテータから各グループへのフィードバックがあり、「短時間でよくまとめた」といったコメントの他、「イノベーションを起こすためには、まず良い課題を設定するスキルが重要である」などの示唆もいただきました。乾杯ののち、学生たちはグループを超えて、学生同士、ファシリテータ、講演者等と思い思いに交流を深め、本シンポジウムは閉会しました。

ワークショップ会場の様子

プレゼンテーションの様子

早稲田オープン・イノベーション・エコシステム挑戦的研究プログラム(W-SPRING)

将来の我が国の科学技術・イノベーションの基盤となり、社会課題の解決に取り組む博士学生を育成するとともに、博士の多様なキャリアパスを確立させることを目指して、2021年度から開始し、2024年度から2期目を迎えた博士学生支援プログラムです。経済的支援として、博士学生一人当たり最大で年間290万円を240人に、最長3年間支給するとともに、学位取得後を見据えたキャリア開発・育成コンテンツをカリキュラムに組み込むことで、博士人材が産業界で幅広く活躍するための素養を身に付け、社会実装を目的とした融合的研究に専念できるよう支援しています。

本プログラムの実施を通じて、社会の課題解決と産業界のニーズに応え得るべく、博士課程の教育改革をこれまで以上に押し進め、日本の産業競争力の強化と社会の持続可能な発展に寄与していきます。

(本プログラムは、文部科学省/JST「次世代研究者挑戦的研究プログラム<Support for Pioneering Research Initiated by the Next Generation(SPRING)>」に採択されています)

早稲田次世代AIイノベーション・エコシステム挑戦的研究プログラム(W-SPRING-AI)

博士学生が、領域横断に AI イノベーションを生み出し続け、世界的な AI 技術・応用の研究をリードし、同分野の研究を本格的に推進・先導するリーディングサイエンティストに成長することを目指して、2024年度から博士学生への支援を開始いたしました。経済的支援として、博士後期課程の学生一人当たり最大で年間390万円を最長3年間支給するとともに、学位取得後を見据えた育成コンテンツをカリキュラムに組み込むことで、次世代AI分野に関する高度な専門性と研究遂行能力を身に付けると同時に、自身の研究に専念できるよう支援します。

本プログラムの実施を通じて、次世代 AI 分野におけるイノベーション創出や日本の産業競争力強化に貢献していきます。

(本プログラムは、文部科学省/JST「国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業 次世代AI人材育成プログラム(博士後期課程学生支援)」に採択されています)