ウェルビーイングはスポーツ観戦によって醸成される

― 社会科学的アプローチと神経生理学的アプローチの融合研究 ―

発表のポイント

- スポーツ庁がスポーツへの関心や実施状況の把握を目的として、2万人の日本人を対象に行った大規模調査のデータを分析し、性別、年齢、収入を統制したところ「スタジアムやアリーナでの観戦ならびにテレビ・インターネットでの観戦は、どちらも生活充実感と有意な正の関連がある」ことが示された。また、人気スポーツと相対的に人気が劣るスポーツの場合には、人気スポーツを観戦すると、よりスポーツ観戦によるウェルビーイングの醸成効果は強くなることが判明した。

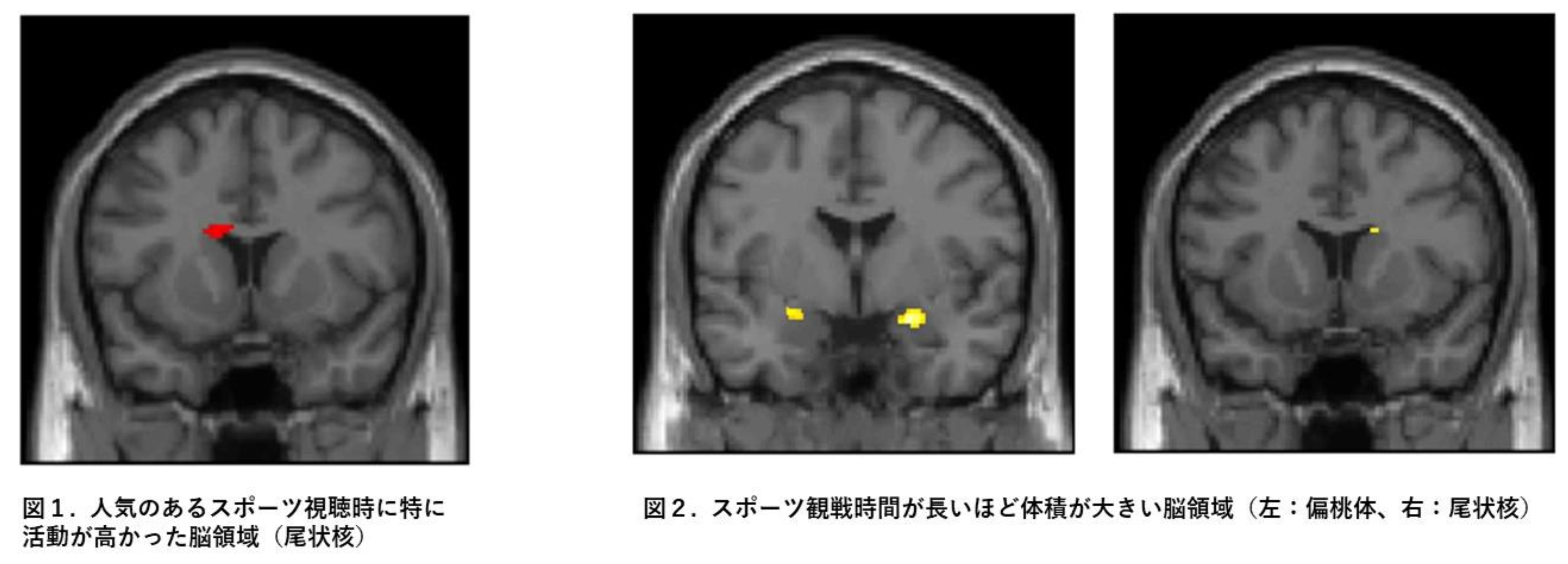

- 3テスラ磁気共鳴機能画像(MR)装置を用いて、スポーツを観ている際の脳活動およびスポーツ観戦頻度と脳構造の関係性を調べた結果、「スポーツを観ることで報酬系が活性化し、一時的にウェルビーイングが促進される」だけでなく、「それを繰り返すことで報酬系の構造変化が起こり、長期的なウェルビーイングにも貢献している」という神経生理学的メカニズムが示唆された。

- スポーツとウェルビーイングの相性の良さを科学的エビデンスとして提示できたことで、人々がスポーツを通してより充実した人生を送り、幸福に満ちたより良い社会の実現が期待できる結果となった。今後スポーツ振興政策の立案にも影響を与えることが示唆される。

概要

早稲田大学スポーツ科学学術院の佐藤 晋太郎(さとう しんたろう)准教授、同大人間科学学術院の中川 剣人(なかがわ けんと)次席研究員およびシンガポール・ナンヤン工科大学の木下 敬太(きのした けいた)アシスタントプロフェッサーは、「スポーツ観戦によってウェルビーイングは醸成されるのか」を、さまざまな指標を活用して検証し、スポーツ観戦がウェルビーイングを高めるという強固な科学的エビデンスを示すことに成功しました。社会科学的なアンケート指標を用いてウェルビーイングを測定すると、スポーツ観戦と有意な正の関連を示しました。また、この現象のメカニズムとして神経生理学的指標を測定したところ、スポーツ観戦に伴ってウェルビーイングを担うと考えられる脳領域の機能・構造が変化する可能性を示しました。

本研究成果は、『Sport Management Review』(論文名:Watching Sport Enhances Well-Being: Evidence from a Multi-Method Approach)にて、2024年3月22日(金)に掲載されました。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

これまでの「スポーツマネジメント研究」において、スポーツ観戦は、スポーツファンの「楽しさ」や「活力」を向上させる可能性があることを示唆していました。その主なメカニズムとしては、スポーツ観戦が他者との繋がりを形成し、その結果としてウェルヒビーイングが高まるという社会的アイデンティティの枠組みを用いた説明がほとんどでした。しかし、これらの研究の多くは特定のサンプル集団(スポーツファン)を対象としており、特別スポーツに熱狂しているわけではない一般の人々へのスポーツ観戦の効果は十分に検討されていませんでした。また、ウェルビーイングの測定方法も主観的な指標(質問紙)に偏っているため、客観的な指標を用いた検証も必要だという課題がありました。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

今回主に3つの研究を行いました。「研究1」では、スポーツ庁が20,000人の日本人を対象に、スポーツへの関心や実施状況の把握を目的として収集した大規模調査のデータ(スポーツ庁, 2019)を分析しました。調査項目には、スタジアムやテレビ・インターネットでのスポーツ観戦行動や生活充実感(ウェルビーイングの一指標)などが含まれていました。分析の結果、性別、年齢、収入を統制しても、「スタジアムやアリーナでの観戦ならびにテレビ・インターネットでの観戦は、どちらも生活充実感と有意な正の関連がある」ことが示されました。

「研究2」では、日本人208名を対象に、人気スポーツ(野球・サッカー)と相対的に人気が劣るスポーツ(以下、非人気スポーツ)(テニス・ゴルフ)を視聴してもらい、視聴後の楽しさや活力の変化をオンラインアンケート形式で測定する実験を行いました。分析の結果、「スポーツ観戦によるウェルビーイングの醸成効果は、人気のスポーツを観戦するとより強くなる」ことが分かりました。

「研究3」では、MR装置を用いて、スポーツを観ている際の脳活動およびスポーツ観戦頻度と脳構造の関係性を調べました。人気の高いスポーツ(野球)を観ているときは、相対的に人気の低いスポーツ(ゴルフ)を観ているときよりも、尾状核という脳領域の活動が高いことが分かりました(図1)。また、脳の構造画像データからVoxel-based morphometry (VBM) 解析※2という手法を用い、スポーツをよく観戦する人ほど、尾状核と偏桃体の灰白質(神経細胞の集まっているところ)の体積が大きいことを発見しました(図2)。これらの脳領域は、報酬系と総称される神経系の一部で、幸福感を高める作用があるとされており、ウェルビーイングに深く関与することが考えられます。よって、「スポーツを観ることで報酬系が活性化し、一時的にウェルビーイングが促進される」だけでなく、「それを繰り返すことで報酬系の構造変化が起こり、長期的なウェルビーイングにも貢献している」という神経生理学的メカニズムが示唆されました。

スポーツマネジメント領域のみならず、社会科学的研究では主観的指標を使い、できるだけ実社会に近い測定を心がける傾向があります。一方、今回着目する現象(スポーツを観ることでウェルビーイングが醸成される)は、元をたどれば脳内で起きていることであるため、脳計測を行うに至りました。特に、今回着目している「報酬系」という脳領域は、脳の深層に位置するため、主に脳の表層の機能を調べる脳波などは相性が悪いことが予想されました。そこで、脳の深層の活動だけでなく、脳全体の構造も計測できるfMRI※1を用いました。

(3)研究の波及効果や社会的影響

この研究は、スポーツ観戦が一般の人々のウェルビーイングを高める可能性を示唆しています。このことから、スポーツ観戦を健康増進や生活の質の向上につながる活動として推奨することができるかもしれません。本研究により、スポーツ観戦の効果が科学的に裏付けられたことで、スポーツ振興政策の立案にも影響を与える可能性があり、スポーツ観戦環境の整備に注力することで、国民のウェルビーイングの向上につなげることができると考えられます。また、近年問題が深刻化している、メンタルヘルスに関する問題の対策の一環として、スポーツ観戦を活用することも考えられます。例えば、ストレス解消の手段としてスポーツ観戦を推奨することができるかもしれません。実際、諸外国ではメンタルヘルスの改善策として、アートやスポーツを「処方する」取り組みも活発化しています。スポーツ観戦の価値が再認識されることで、スポーツ産業にも影響を与える可能性があります。例えば、観戦体験の質の向上や、観戦者のニーズに合ったサービスの提供などに注力することで、スポーツ産業の発展につなげることができるかもしれません。最後に、この研究は、社会科学と神経科学の手法を組み合わせることで、スポーツ観戦の効果を多面的に明らかにしました。このことは、学際的な研究の重要性を示しており、今後のスポーツ科学研究の発展に寄与する可能性があると考えられます。

(4)今後の課題

この研究では、スポーツ観戦のウェルビーイングへの影響を検討しましたが、今後は、スポーツ観戦後や観戦時における特定の感情の高まりによる消費者行動などにも注目していければ、スポーツ観戦が人々の行動にどのように影響しているかを探求できると考えられます。さらに、テクノロジーを用いた観戦行動がどのようにスポーツ観戦によるウェルビーイングへの影響に変化を与えるかといった点にも注目してみたいと考えています。

(5)研究者のコメント

- 木下 敬太(シンガポール・ナンヤン工科大学 アシスタントプロフェッサー)

私は、スポーツの力を信じています。スポーツを消費する(する・見る・支える)ことで人は活力や明日への希望をもらったり、自分や仲間、社会にとってより善い行動を取ったりすると信じています。今回は、スポーツを見るということで人々がより幸福に生きられるかもしれないという可能性を示唆できたのではないかと感じています。我々の社会にとって、スポーツが人々の人生をより充実・繁栄させる道具になることを願って今後も幅広い視点を取り入れて研究を行なっていきたいと思っています。 - 中川 剣人(早稲田大学人間科学学術院 次席研究員)

社会科学と神経科学がコラボレーションすることはこれまでありませんでしたが、今回の研究から、相互補完的に共同研究が可能であり、それによりインパクトの高い研究成果が得られることが示されました。最新鋭のMR装置を有し、社会科学から自然科学まで幅広い専門家が集まるスポーツ科学学術院だからこそ実現可能だった研究だと思います。今回の研究をきっかけにして、今後も異分野融合研究を積極的に展開し、スポーツ科学研究発展のブレークスルーとなることを期待しています。 - 佐藤 晋太郎(早稲田大学スポーツ科学学術院 准教授)

社会を前進させるためには、様々なフォースを活用し、その中心にいる我々人間を盛り上げていく必要があります。スポーツはその「盛り上げ隊長」になれる可能性があるものの、その効果を科学的に検証する取り組みはまだまだ十分とは言えません。今回の研究では、社会科学と神経科学の観点から、スポーツとウェルビーイングの相性の良さを、科学的エビデンスとして提示することができました。小さな一歩ではありますが、ウェルビーイングに満ち溢れたより良い社会の実現に少しでも繋がればと期待しています。

(6)用語解説

※1 Functional MRI(fMRI)

脳のMR機能画像から脳機能を調べる手法。脳内の神経活動に伴う局所脳血流変化の信号を捉えることで、課題中に脳のどこで活動が起こっているかを明らかにすることができる。

※2 Voxel-based morphometry(VBM)解析

脳のMR構造画像から、脳の形態的な特徴を調べる手法。脳全体を細かなボクセル単位で統計解析し、どの脳領域の体積が減少または増加しているかを明らかにすることができる。

(7)論文情報

雑誌名:Sport Management Review

論文名:Watching Sport Enhances Well-Being: Evidence from a Multi-Method Approach

執筆者名(所属機関名):木下 敬太(ナンヤン工科大学)、中川 剣人(早稲田大学)、佐藤 晋太郎*(早稲田大学)*責任著者

掲載日時:2024年3月22日(金)

掲載URL:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14413523.2024.2329831

DOI:doi.org/10.1080/14413523.2024.2329831

(8)研究助成

研究費名)科研費 (JP20292674 & 22H03498)

研究課題名)参加型・観戦型スポーツと幸福感の関係の解明&アスリートの競技力を規定する中枢神経系の解明:新たな神経機能向上法開発を見据えて

研究代表者名)佐藤 晋太郎(早稲田大学)、中川 剣人(早稲田大学)