身体を動かさないで食べる・動かして食べないどちらも良くない?

高齢者の歩数に応じた最適なエネルギー摂取量を解明

発表のポイント

■ 1日当たりの歩数が4,000歩未満の者が歩数を増やすことでエネルギー摂取量が増加するが、4,000歩以上の者が歩数を増やしてもエネルギー摂取量の増加効果は見られませんでした。

■歩数(5,000歩/日以上)とエネルギー摂取量(男性: 2,400 kcal/日以上、女性: 1,900 kcal/日以上)のどちらも高い者が最も死亡リスクが低かったが、死亡リスクに対する歩数とエネルギー摂取量の相互作用効果は見られませんでした。

■ 高齢者の死亡リスクが最も低くなる最適なエネルギー摂取量は、歩数100歩あたりのエネルギー摂取量が35-42 kcal/日でした。

早稲田大学スポーツ科学学術院の渡邉 大輝(わたなべ だいき)助教と宮地 元彦(みやち もとひこ)教授は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の吉田 司(よしだつかさ)研究員、山田 陽介(やまだようすけ)室長、びわこ成蹊スポーツ大学の渡邊 裕也(わたなべゆうや)准教授、京都先端科学大学の木村 みさか(きむらみさか)客員研究員と共同して、65歳以上の地域在住日本人高齢者4,159名を対象に死亡リスクに対する三軸加速度計※1から評価した歩数と二重標識水法※2による補正エネルギー摂取量の組み合わせ効果を検討し、高齢者の歩数に応じた死亡リスクが最も低くなる1日当たりの最適なエネルギー摂取量を世界で初めて報告しました。

本研究成果は、『International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity』(論文名:Association between doubly labelled water-calibrated energy intake and objectively measured physical activity with mortality risk in older adults)にて、2023年12月25 日(月曜日)にオンラインで掲載されました。

(1)これまでの研究で分かっていたこと(科学史的・歴史的な背景など)

エネルギー摂取量は、食品に含まれるたんぱく質、脂質、炭水化物およびアルコールが身体の中で代謝されることで得られる利用可能なエネルギー量の合計値です。エネルギー摂取量は、エネルギー出納(エネルギー摂取量と消費量のバランス)を維持することで体重管理に貢献します。エネルギー摂取量は単に体格の維持のために利用されるわけではありません。例えば、たんぱく質による筋量の増加効果はエネルギー消費量よりも多くのエネルギーを摂取することで高くなります。このように、エネルギー摂取量はエネルギー出納の動的平衡を維持することで栄養素による生体機能調節を効率よく発揮するために重要です。

身体活動不足は健康に悪影響を及ぼし、寿命を縮めます。1日当たりの歩数は誰でも簡単に理解することができる身体活動量の客観的な尺度です。歩数は身体活動量の目標設定を容易にし、自身の歩数を知ることで身体活動量を増やす動機付けを高めるために効果的です。身体活動によるエネルギー消費量はエネルギー出納を調整するためにも重要であり、体格は死亡リスクと密接に関係しています。従って、高齢者の体格に影響を及ぼすエネルギー摂取量と身体活動量を同時に評価し分析することが重要です。しかし、高齢者の死亡リスクに対するエネルギー摂取量と身体活動量の組み合わせ効果は不明でした。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

私たちは、2011年から京都府亀岡市で行われている介護予防の推進と検証を目的とした前向きコホート研究※3である京都亀岡スタディに参加した4,159名のデータを使用しました。三軸加速度計で歩数を評価し、エネルギー摂取量は妥当性を確認した食物摂取頻度調査法※4を用いて評価しました。自己申告による食事調査法はエネルギー摂取量を過小評価するため、私たちが以前に開発した二重標識水法から測定したエネルギー消費量を基にエネルギー摂取量を補正する式を用いて補正エネルギー摂取量を算出しました。

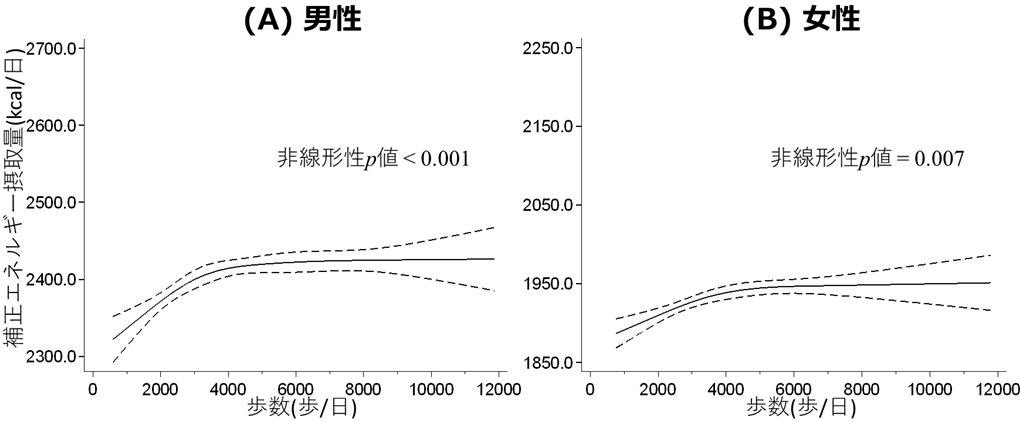

図1:男性および女性ごとの補正エネルギー摂取量と歩数間の制限付き3次スプライン回帰モデル※5

実線は平均補正エネルギー摂取量を表し、破線は95%信頼区間を表しています。非線形性p値※6が5%未満であることから、補正エネルギー摂取量と歩数は曲線関係にあることを示しています。

高齢者4,159名の平均年齢、補正エネルギー摂取量および歩数はそれぞれ72.3歳、2,172 kcal/日および4,194歩/日でした。男性および女性のどちらにおいても、1日あたり約4,000歩までは歩数の増加と共にエネルギー摂取量が増加するが、歩数が4,000歩を超えると歩数を増やしてもエネルギー摂取量が増加しませんでした(図1A, B)。因果関係を証明するためにはさらなる研究が必要ですが、これらのことから歩数が約4,000歩未満の高齢者では食欲不振による必要なエネルギーおよび栄養素の不足を回避するために、歩数を含む身体活動量の改善が有効である可能性が示唆されました。

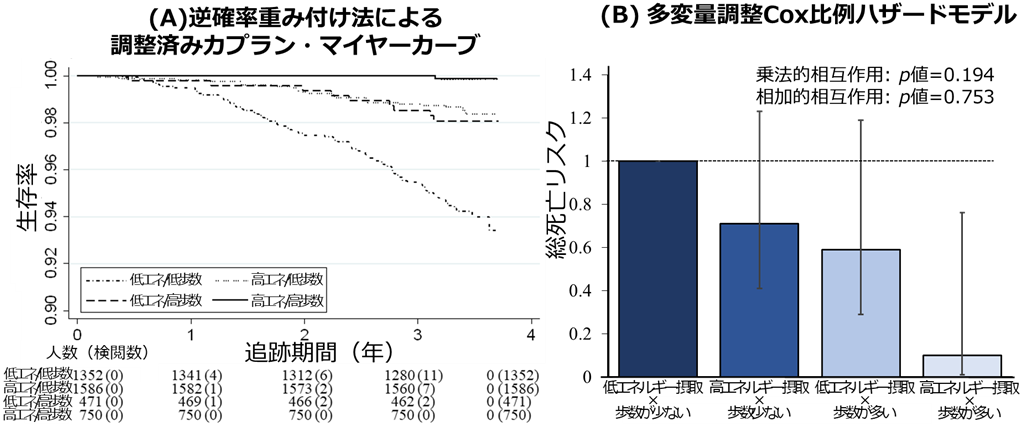

図2:死亡リスクに対する補正エネルギー摂取量と歩数の関係

A: カプラン・マイヤー法※7。B:多変量調整Cox比例ハザードモデル※8。

私たちは以前の報告で、総死亡リスクが最も低い補正エネルギー摂取量は男性で2,400–2,600 kcal/日、女性で1,900–2,000 kcal/日であり、歩数は5,000–7,000歩/日で死亡リスクへの有益な効果が頭打ちになることを示しました。これらの先行研究を基に私たちは参加者を以下の4つの群に分けました: 低エネルギー摂取量/歩数が少ない者(エネルギー摂取量:男性:<2,400 kcal/日; 女性: <1,900 kcal/日; 歩数:<5,000歩/日, n=1,352)、高エネルギー摂取量/歩数が少ない者(エネルギー摂取量:男性: ≥2,400 kcal/日; 女性: ≥1,900 kcal/日; 歩数:<5,000歩/日, n=1,586)、低エネルギー摂取量/歩数が多い者(エネルギー摂取量:男性:<2,400 kcal/日; 女性: <1,900 kcal/日; 歩数: ≥5,000歩/日, n=471)、高エネルギー摂取量/歩数が多い者(エネルギー摂取量:男性: ≥2,400 kcal/日; 女性: ≥1,900 kcal/日; 歩数: ≥5,000歩/日, n=750)。私たちは補正エネルギー摂取量と歩数を評価してから中央値で3.38年間追跡調査をおこない、死亡の発生状況を確認しました。追跡期間中に111名の方が亡くなりました。低エネルギー摂取量/歩数が少ない者と比較して高エネルギー摂取量/歩数が多い者は、生存率が有意に高い(死亡率が低い)ことが示されました(図2A, B)。しかし, 死亡リスクに対する補正エネルギー摂取量と歩数の相互作用※9関係は見られませんでした。高エネルギー摂取量/歩数が多い者で最も死亡リスクが低いことから、高齢者の「たくさん食べて・身体をたくさん動かす」ことの重要性を示唆しています。

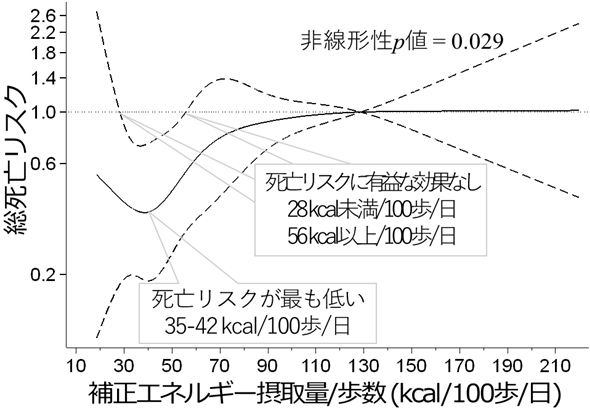

図3:歩数100歩当たりの補正エネルギー摂取量と死亡リスク間の制限付き3次スプライン回帰モデル

実線はハザード比を表し、破線は95%信頼区間を表しています。ハザード比は歩数100歩当たりの補正エネルギー摂取量128 kcal/日を基準として算出しました。破線の95%信頼区間が1.00をまたがない場合、有意な差と見なしました。

本研究ではさらに、歩数に応じた補正エネルギー摂取量と死亡イベントの量反応関係を評価しました。総死亡リスクが最も低くなる歩数100歩当たりの補正エネルギー摂取量は35-42 kcal/日でした。これは歩数が6,000歩の者の場合、最適な補正エネルギー摂取量は2,100–2,520 kcal/日ということです。一方で、歩数100歩当たりの補正エネルギー摂取量が28 kcal/日未満および56 kcal/日以上の者は死亡リスクと関連しませんでした。これらのことから、高齢者においては身体を動かさないで食べることや身体を動かして食べないことは死亡リスクに有益な効果を示さないため、身体活動量に応じたエネルギー摂取量が高齢者の寿命を延長させるために重要な可能性が示唆されました。

(3)研究の波及効果や社会的影響

近年のスマートフォンやウェアラブルデバイスの普及により、多くの方が歩数を評価することができます。厚生労働省の食事ガイドラインである「日本人の食事摂取基準※10」では身体活動レベルに応じた必要なエネルギー摂取量を定めていますが、この計算は容易ではありません。高齢者の方は自身で測定した歩数から最適なエネルギー摂取量を算出して、一日に食べる量の参考にしてください。ただし、歩数が極端に多いまたは少ない高齢者は本研究の結果を適用することができません。また、今回の研究は高齢者を対象にしており、若年・中年者にこの結果を外挿することができません。若年・中年者における身体活動量に応じた最適なエネルギー摂取量を明らかにするためには、さらなる研究が必要です。

(4)今後の課題

本研究では総死亡リスクに対する補正エネルギー摂取量と歩数の相互作用関係は確認できませんでした。これらの相互作用関係がみられないのは生物学的メカニズムとは独立して、対象者の人数と追跡期間が少ないことも理由の一つとして考えられます。従って、死亡リスクに対するエネルギー摂取量と身体活動量の相互作用関係をより正確に評価するためには、対象住民をより長期間追跡する必要があります。

(5)研究者のコメント

渡邉 大輝:これまで“よく食べてよく動く”が健康に良いと信じられてきましたが、個々人の食事と身体活動量を正確に評価することが困難なためにこれをサポートする研究があまり多くありませんでした。最近、習慣的な身体活動量の評価に三軸加速度計などの客観的な方法が使用されていますが、習慣的な食事摂取量の評価は食物摂取頻度調査法や食事記録法などの自己申告による食事評価法が依然として使用されています。身体活動量と食事の組み合わせの有効性を検証するには、加速度計やバイオマーカー校正アプローチなどの系統誤差を可能な限り低減する方法を使用してこれらを正確に評価する必要があります。今回の知見を活かし、健康のための身体活動量に応じた最適な栄養素摂取量を明らかにしたいです。

宮地 元彦:身体活動と食事の両方が健康づくりに良いと言われてきました。しかし、その相互作用は十分に理解されていません。本研究は、単に体を動かせば良いというだけでなく、歩数に見合った食事による適切なエネルギー摂取量があり、高齢者の場合、歩数100歩あたり35-42kcal/日がその目安であることを示しました。一人ひとりの歩数から食事量の目安を計算できるようになった点に注目して頂ければ幸いです。

(6)用語解説

※1 三軸加速度計

3軸方向(上下・前後・左右)の立体的な動きを検出するセンサーを搭載した活動量計であり、1方向(1軸)のみを検出する加速度計よりもヒトの身体活動量を正確に評価することが可能です。

※2 二重標識水法

二重標識水(Doubly-Labelled water)法は、2H (重水素)と18O(重酸素)の二種類の安定同位体で標識された水(2H218O)を摂取した後に、尿中の安定同位体比の変化を測定することで、生体が消費するエネルギー量と水の代謝回転量を算出する方法です。

※3 前向きコホート研究

疫学研究手法の一つです。疫学とは集団を対象として疾病の発生原因や流行状態、予防法などを研究する学問です。この手法は調査時点で仮説として考えられる要因を評価し、その対象者が保持する要因によってその後の疾病や死亡イベントの発症を比較することで、どのような要因を持つ者が予後不良なのかを評価する方法です。

※4 食物摂取頻度調査法(Food Frequency Questionnaire)

ある一定期間のうちに、習慣的に摂取した食品や飲料の摂取頻度やおおよその1回量を評価することで、その個人の食事摂取状況を評価する方法です。調査コストが安く、データ処理が容易なため、対象者の多い疫学調査に適しています。

※5 スプラインモデル

ある決められた値で算出した結果を曲線によって滑らかに繋ぎ合わせ、値全体の量反応関係を分かりやすく表したモデルです。

※6 非線形性のp値

変数とアウトカムの関係が直線的な線形関係ではなく、曲線関係にあるかを評価する方法です。この値が5%未満の場合、変数とアウトカムの関係が曲線関係であることを示します。

※7 カプラン・マイヤー法

あるイベントが発生するまでの時間(生存時間)を分析する生存時間分析。

※8 Cox比例ハザードモデル

あるイベントが発生するまでの時間(生存時間)を分析する生存時間分析。このモデルの仮定として、単位時間あたりのイベント発生率が一定(比例ハザード性)の場合にのみ使用できる。

※9 相互作用

2つ以上の因子が互いに影響を及ぼし合うこと。本研究では、エネルギー摂取量と歩数の組み合わせで生じるアウトカム(死亡リスク)の違いを評価しています。

※10 日本人の食事摂取基準

日本人の1日に必要なエネルギーおよび栄養素摂取量を示した基準です。2005年に初版が作成され、5年に一度改訂されている。

(7)論文情報

雑誌名:International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

論文名:Association between doubly labelled water-calibrated energy intake and objectively measured physical activity with mortality risk in older adults

執筆者名(所属機関名):渡邉 大輝(早稲田大学)、吉田 司(医薬基盤・健康・栄養研究所)、渡邊 裕也(びわこ成蹊スポーツ大学)、山田 陽介(医薬基盤・健康・栄養研究所)、宮地 元彦(早稲田大学)、木村 みさか(京都先端科学大学)

掲載日時(現地時間):2023年12月25日(月曜日)午前1時

掲載日時(日本時間):2023年12月25日(月曜日)午前10時

(オンライン掲載)

掲載URL:https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-023-01550-x

DOI: https://doi.org/10.1186/s12966-023-01550-x

(8)参考情報

本研究は、昨年(2023年)2月2日にMedicine & Science in Sports & Exercise誌に掲載された論文『Dose-response relationships between objectively measured daily steps and mortality among frail and non-frail older adults』(フレイルおよび非フレイル高齢者における客観的に測定した歩数と死亡率との用量反応関係)と密接に関係しています。これらの研究成果について興味のある方は、早稲田大学のホームページ https://www.waseda.jp/top/news/87443 をご覧ください。

(9)研究助成

研究費名:日本学術振興会/科学研究費助成事業 若手研究

研究課題名:フレイル概念モデルに着目した生物学的老化に関わるバイオマーカーの網羅的探索

研究代表者名(所属機関名):渡邉大輝(当時: 医薬基盤・健康・栄養研究所)

(10)研究者の略歴

渡邉 大輝:2020年聖マリアンナ医科大学医学研究科修了、博士(医学)。神奈川県立保健福祉大学 助手、医薬基盤・健康・栄養研究所 身体活動研究部 特別研究員を経て、現在、早稲田大学スポーツ科学学術院 助教、および、京都先端科学大学 アクティブヘルス支援機構 客員研究員、および、医薬基盤・健康・栄養研究所 身体活動研究部 協力研究員。

宮地 元彦:1988年鹿屋体育大学体育学部卒業、1999年筑波大学にて博士(体育科学)を取得。川崎医療福祉大学 助教授、医薬基盤・健康・栄養研究所 身体活動研究部 部長を経て、現在、早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授、および、厚生労働省国民健康・栄養調査企画検討委員会委員、健康づくりのための身体活動基準・指針の改訂に関する検討会委員。

吉田 司:2017年京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科修了、博士(学術)。医薬基盤・健康・栄養研究所 栄養代謝研究部 特別研究員を経て、現在、身体活動研究部 研究員、および、京都先端科学大学 アクティブヘルス支援機構 客員研究員。

山田 陽介:2009年京都大学大学院人間・環境学研究科修了、博士(人間・環境学)。福岡大学ポストドクター、京都府立医科大学日本学術振興会特別研究員(SPD)、米国ウィスコンシン大学マディソン校訪問研究員を経て、現在、医薬基盤・健康・栄養研究所 身体活動研究部 運動ガイドライン研究室 室長、および、京都先端科学大学 アクティブヘルス支援機構 客員研究員。

渡邊 裕也:2012年東京大学大学院 総合文化研究科修了、博士(学術)。京都学園大学 客員研究員、同志社大学 スポーツ健康科学部 助教、公益財団法人 明治安田厚生事業団 体力医学研究所 研究員を経て、現在、びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 准教授、および、京都先端科学大学 アクティブヘルス支援機構 客員研究員、および、医薬基盤・健康・栄養研究所 身体活動研究部 協力研究員。

木村 みさか:1971年信州大学教育学部卒業、1983年京都府立医科大学博士(医学)。大阪体育大学体育学部、京都府立医科大学医学部看護学科 教授、京都学園大学(現・京都先端科学大学)教授、同志社女子大学看護学部 特任教授を経て、現在、京都先端科学大学 アクティブヘルス支援機構 客員研究員。