異なる戦略で形成した大脳オルガノイド血管系の特徴を明らかに

移植医療や再生医療、ヒトに対する薬剤スクリーニングなど幅広い分野における応用に期待

発表のポイント

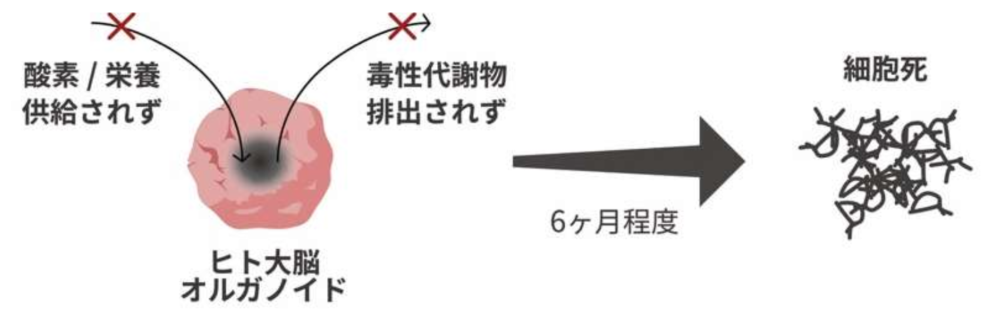

ヒト特有の脳の発生過程や疾患の解明、また治療薬開発の鍵としても注目を集める大脳オルガノイドは、それ自身が血管系を有さないために、酸素・栄養の供給や、毒性代謝物の排出が自発的にできず、そのためサイズも制限されるなどの課題に直面し、発展的な利用の足枷となっていました。

既に大脳オルガノイドに機能的な血管構造を導入する戦略が複数提案されてきましたが、それらを統合的に比較した研究がこれまで存在しなかったため、それぞれの血管形成戦略の特徴や課題などを正確に把握できませんでした。

今回の研究において、公開データセットで入手可能なシングルセルRNAシークエンシングデータを用いた解析を行うことにより、異なる戦略のもとで大脳オルガノイドに導入した血管構造を構成する細胞の特徴を明らかにすることができました。将来的に、より実際のヒトの脳に近い血管化大脳オルガノイドを作製する際の指標として活用されることが期待できます。

図1 機能的な血管構造を導入した大脳オルガノイドと胎児脳のシングルセルRNAシークエンシングデータの統合解析

早稲田大学(以下、早大)総合研究機構の片岡孝介(かたおかこうすけ)主任研究員、理工学術院の朝日透(あさひとおる)教授、大学院先進理工学研究科3年(一貫制博士課程3年)の佐藤由弥(さとうゆうや)らの研究グループ(以下、本研究グループ)は、公共データベース*1上のシングルセルRNAシークエンシングデータ*2を再解析し、ミニ人工脳である大脳オルガノイド*3において血管構造を導入するための複数の戦略(以下、血管化戦略)が、大脳オルガノイドを構成する神経系等に対して異なる影響を与えることを明らかにしました。さらに、血管構造を導入した大脳オルガノイド(以下、血管化大脳オルガノイド)における血管系と神経系の間の相互作用が、血管が正しく脳の血管として機能するために重要である可能性を示しました。

本研究成果は、ドイツ・イギリスに本拠を置く学術出版社であるSpringer Nature社発行による『BMC Biology』誌(論文名:Integrative single-cell RNA-seq analysis of vascularized cerebral organoids)に2023年11月9日(木)午前1:00(グリニッジ標準時GMT)に掲載されました。

(1) これまでの研究で分かっていたこと(科学史的・歴史的な背景など)

多能性幹細胞*4由来で人工培養された細胞集団であるヒト大脳オルガノイドは、ヒト大脳皮質の発生過程、組織、神経活動を模倣した、三次元のミニ人工脳です。大脳オルガノイドを用いた研究により、神経発生、進化、疾患の理解にかつてない機会がもたらされています。さらに、コロナウイルス感染症のパンデミックでは、ヒトオルガノイドモデルがその病態を理解する上で有望な結果を示し、治療薬開発の鍵としても注目されました。

このようにオルガノイドの応用範囲が急速に拡大しているにもかかわらず、大脳オルガノイドには未だにいくつかの課題があります。大きな課題のひとつに血管系が存在しないことが挙げられます。そのため、従来の大脳オルガノイドは、栄養、酸素、有害代謝産物の交換を培養液における受動的拡散のみに依存しています(図2)。血管系を持たない大脳オルガノイドはサイズも制限され、オルガノイドの中心部では細胞死が引き起こされてしまいます(図2)。

図2.血管を形成させていない従来の大脳オルガノイドの欠点

この課題を打破するために、大脳オルガノイドに機能的な血管構造を導入するための複数の戦略が提案されてきました。これらの研究では、血管構造の導入が大脳オルガノイドを構成する神経細胞などの細胞集団の機能、組成、細胞間相互作用等へ与える影響が独自に解析されてきました。しかし、これらの血管構造を導入するための異なる戦略が大脳オルガノイドに与える影響を実際の脳血管と統合的に比較した研究はなく、それぞれの血管化戦略の特徴や課題などが不明でした。そのため、それぞれの血管化大脳オルガノイドにおける血管構造が実際の脳の血管系をどれほど正確に模倣しているのかを確認することができず、より最適な実験プロトコルを見つけ出すことが難しいという問題がありました。

(2) 今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

本研究グループは、異なる戦略で作製された血管化大脳オルガノイドを横断的に評価することを目的に、公開データセットで入手可能な血管化大脳オルガノイドと実際のヒト胎児脳のシングルセルRNAシークエンシングデータを統合的に比較しました。その結果、次の3点が明らかになりました。

①いずれの戦略で血管化しても大脳オルガノイドの遺伝子発現プロファイルは、非血管化大脳オルガノイドのそれと比べて、実際のヒト胎児脳の遺伝子発現プロファイルに近づくこと(図3)。

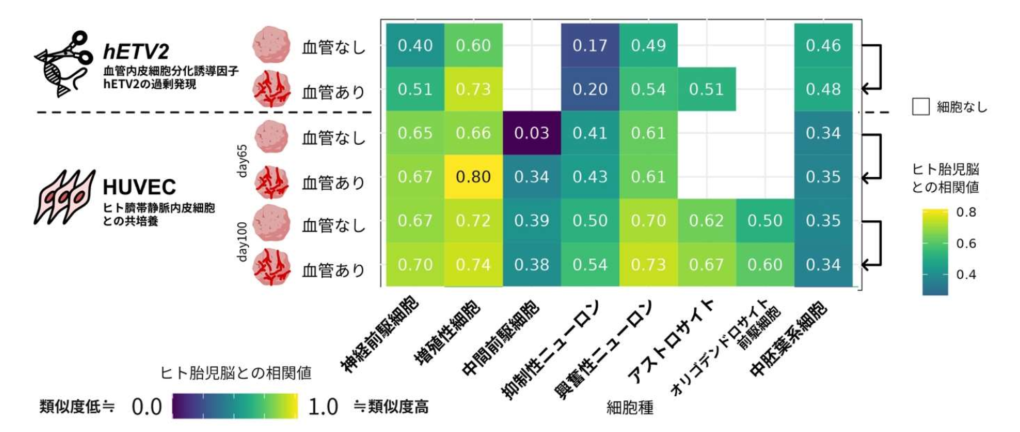

図3.血管を形成させることで大脳オルガノイドを構成する細胞集団の遺伝子発現プロファイルが胎児脳に近づく

横軸に各大脳オルガノイドを構成する各細胞種、縦軸に各血管化手法、各マスに実際のヒト胎児脳との遺伝子発現プロファイルの相関値(類似性を示す)を示す。相関値が高いほど胎児脳と近い遺伝子発現パターンを持つことを示す。本結果から、ほとんどの細胞種において、血管化によってヒト胎児脳との相関値は増加していることが明らかになった。

②血管化大脳オルガノイドにおける血管構造を構成する細胞には機能的に重要とされる遺伝子の一部が発現していないこと、およびこの遺伝子発現の欠損の特徴は血管化戦略によって異なること(図4)。

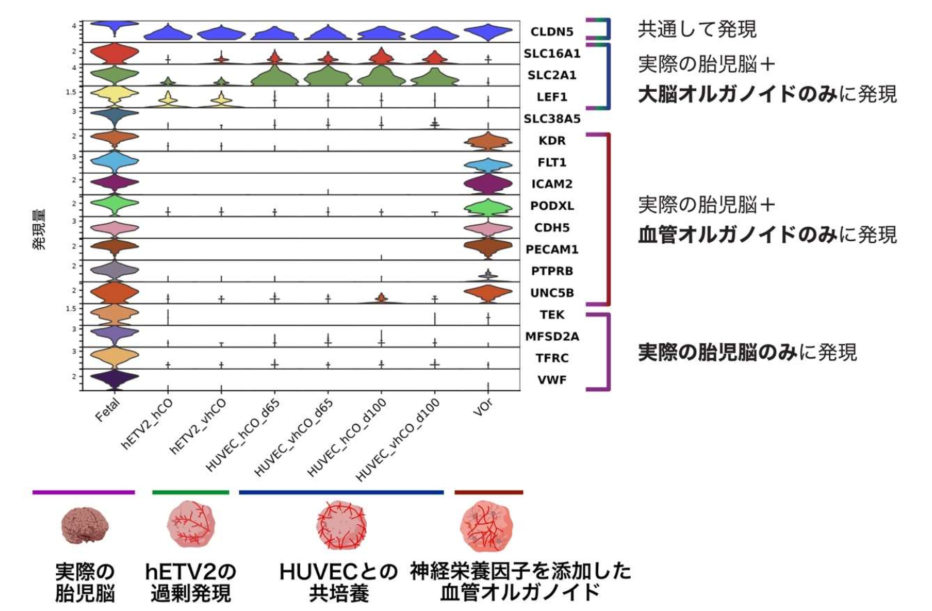

図4.血管化大脳オルガノイドにおける血管系は戦略によって異なる遺伝子発現プロファイルを持つ

横軸に各大脳オルガノイド、縦軸に血管特異的に発現するマーカー遺伝子を示す。実際の胎児脳の血管系細胞は、マーカー遺伝子をすべて発現しているにも関わらず、各血管化オルガノイドや血管オルガノイドは不十分な発現プロファイルを持つことがわかる。また、戦略によっても異なる発現プロファイルを持つこともわかる。

注:血管オルガノイドは、iPS/ES細胞を血管組織に分化誘導したオルガノイドであり、血管化オルガノイド(血管を形成した大脳オルガノイド)とは異なる。

③血管構造を構成する細胞と神経系の間の相互作用が、血管が脳血管としての特徴を作り出すために重要であり、血液脳関門*5などの脳に特徴的な血管系の機能に関与する遺伝子の発現に重要であること。

本研究成果により、複数の血管化戦略が神経系および血管系の細胞の分化や遺伝子発現プロファイルに及ぼす影響についての知見が得られました。本研究で得られた知見は、将来的に血管化大脳オルガノイドを作製する際の指標となると考えられます。

(3)研究の波及効果や社会的影響

血管化大脳オルガノイドは、細胞死が起こりにくく実際のヒトの大脳皮質に近いと考えられるため、これからの大脳オルガノイド研究のスタンダードになると考えられています。本研究成果は、血管化オルガノイドのベンチマークとしての活用が期待されます。より実際の胎児脳に近い血管化大脳オルガノイドが完成することで十分にオルガノイドが成熟できるようになり、成人への移植医療や再生医療、ヒトに対する薬剤スクリーニングなど幅広い分野における応用といった社会的影響が期待できます。

(4)今後の課題

今回、公開データセットで入手可能なシングルセルRNAシークエンシングデータを用いた解析により、異なる戦略のもとで大脳オルガノイドに形成させた血管系の特徴が明らかになりました。今後は、解析によって明らかになった血管化手法の弱点を克服する方法を模索するとともに、脳を構成する細胞の機能等、シングルセルRNAシークエンシングデータ以外の情報にも着目した研究を進めることが期待されます。

(5)研究者のコメント

オルガノイド技術は、癌などの疾患や老化などのこれまで人類が対抗できなかった壁を乗り越える可能性をもつ技術です。しかし、血管化などの問題から、実際の脳を十分に再現することができていないという現状があります。本研究成果が、より実際の胎児脳に近い大脳オルガノイド血管化手法のヒントとなり、これまで治療が難しかった疾病を解決する一助となると信じています。

(6)用語解説

1.公共データベース

研究者たちが行う研究で得られた塩基配列等のデータを保存、共有するためのオンラインプラットフォーム。これにより、研究者は自分たちの研究に必要なデータを簡単に検索し、アクセスすることができ、また自分たちのデータを世界中の他の研究者と共有することができる。公共データベース上のデータは、他の研究者によって新しいコンテキストで再利用されたり、実験結果を検証し再現するために使用されたりする。

2.シングルセルRNAシークエンシング

個々の細胞ごとのmRNA塩基配列を読み取る技術。従来のRNAシークエンシング技術は多数の細胞をまとめて分析するため、細胞の個々の違いを見ることができなかった。一方、シングルセルRNAシークエンシングは、多様な細胞から構成される組織においても各細胞に特徴的な遺伝子発現情報を解析することができる。

3.オルガノイド

人や動物の臓器の機能や構造を模倣した、三次元で培養された細胞集団。これらの細胞は、本物の臓器と類似した機能を持つため、薬物スクリーニングや疾患モデル、臓器移植などへの応用が期待されている。

4.多能性幹細胞

体内のさまざまな種類の細胞に分化する能力を持つ特殊な細胞。

5.血液脳関門

脳の血管と神経細胞などの細胞の間で物質の移動を制限する機構。全身投与された薬剤が中枢神経系に到達することも制限するため、神経疾患に対する治療薬開発の最も大きな障壁の一つにもなっている。

(9)論文情報

雑誌名:BMC Biology

論文名:Integrative single-cell RNA-seq analysis of vascularized cerebral organoids

執筆者名(所属機関名):Yuya Sato, Toru Asahi, Kosuke Kataoka (Waseda University)

掲載日時(現地時間):2023年11月9日(木)午前1:00(グリニッジ標準時GMT)

DOI:https://doi.org/10.1186/s12915-023-01711-1

(10)研究助成(外部資金による助成を受けた研究実施の場合)

研究費名:科学研究費補助金 若手研究

研究課題名:カンナビノイド受容体CB1によるマイトファジー調節機構と加齢性記憶障害への関与

研究代表者名(所属機関名):片岡孝介(早稲田大学)

研究費名:科学研究費補助金 若手研究

研究課題名:内在性カンナビノイド系の変調がもたらす加齢性記憶障害の分子基盤の解明

研究代表者名(所属機関名):片岡孝介(早稲田大学)