動的条件下でのX線CT撮影技術を開発

―ゴム材料に限らず生体撮影も可能、バイオ関連分野への応用にも期待―

【研究のポイント】

材料の内部構造を非破壊検査する方法として普及しているX線CT※1は、動的条件下での材料の観察には不向きであった。

ストロボ効果※2を利用した動的条件下でのX線CT撮影技術を開発し、複合化したゴム材料の動的粘弾性試験※3と動的X線CTによる計測を同時に行うことが可能になった。

心臓のような繰り返し変形するようなものであれば、生体の動的X線CT撮影も可能となる技術で、テラヘルツ波を用いたCT撮影など、材料に限らず医療・バイオ関連分野への応用も期待できる。

【研究概要】

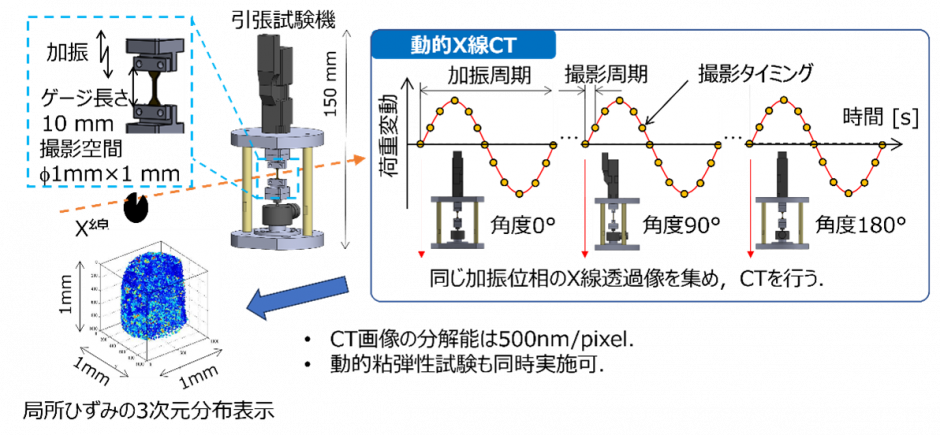

早稲田大学理工学術院の松原真己(まつばら まさみ)准教授を中心とする研究グループは、複合化したゴム材料の内部構造および動的挙動と減衰特性にどのような関係性があるのかを解明するために、ストロボ効果を利用した動的条件下でのX線CT撮影技術(以下、動的X線CT )を開発(図1)、動的X線CTと動的粘弾性試験を同時に実施する実験系を構築し、ゴム材料のミクロな内部構造とマクロな特性である減衰特性の関係を分析しました。

図1:動的X線CTの概略図

本研究成果は、オランダのエルゼビア社が発刊する国際学術誌『Mechanical Systems and Signal Processing』にて、2023年10月19日(木)に掲載されました。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

ゴム材料に微粒子を複合化すると、減衰特性が更に向上します。これは微粒子界面における摩擦や、微粒子による変形阻害等が要因であると指摘されていますが、直接観察した事例はなく、そのメカニズムは未解明でした。近年、材料内部の構造を非破壊検査する方法としてX線CTが普及し、マイクロ・ナノオーダーの分解能での計測が可能となってきました。一方で、X線CTは対象物を回転させながら計測するため、動的条件下での観察には不向きです。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと

材料の減衰特性評価では引張状態で振動を加え(加振)、そのときに発生する荷重と変位を計測する動的粘弾性試験がよく利用されます。この動的粘弾性試験の動的条件下においてX線CT撮影による計測を同時に実施することができれば、複合化したゴム材料の内部構造および動的挙動と減衰特性の関係性が明確になると考えました。

そこで本研究では、動的粘弾性試験では材料が繰り返し変形することに着目し、加振周期、CT回転ステージの回転速度、CT画像用のカメラのシャッタータイミングを制御することでストロボ効果を利用した撮影手法を開発しました。そして、大型放射光施設SPring-8※4(BL20XU)に、今回開発した新たな小型動的粘弾性試験を導入し、動的粘弾性試験と動的X線CTによる同時計測を実現しました。今回の成果を得るためには、 SPring-8の極めて明るく安定した光源と高速度カメラを利用したCTが必須でした。

この撮影技法が有効であるか確かめるため、制振材としてよく利用されるスチレンブタジエンゴム(SBR)に、球状、板状の形状をもつ酸化亜鉛(ZnO)を複合化した試験片を用意し、動的X線CTを実施しました。ZnOは安価かつ形状の種類が多く、複合材(微粒子)としてよく利用されます。静的および動的条件下のCT画像を比較した結果、動的条件下の内部構造を可視化できたことから本研究で開発した動的X線CTが有効であることを確認しました。

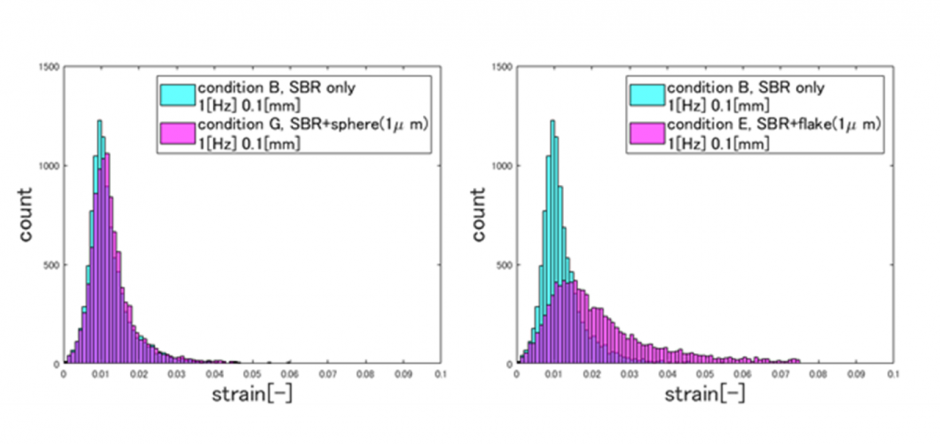

また、内部構造と減衰特性の関係を分析するため、CT画像からμmオーダーの空間でひずみ(局所ひずみ)を算出した結果、複合化する微粒子形状の違いによって材料内部のひずみが均一ではなく不均一になることがわかりました。図2 は立体像内で確認できた局所ひずみの大きさをヒストグラムとして評価したものです。SBR単体および球状の場合は、ヒストグラムは鋭いピークをもっており、均一な変形が起こっていることを示します。一方、板状では広域的な分布となっておりひずみの大きさにばらつきがあり、不均一な変形が起こっています。このように、ミクロな動的挙動の特徴を捉えることが可能となりました。

図2:スチレンブタジエンゴム(SBR)に酸化亜鉛(ZnO)の球状(左図)と板状(右図)を配合した際の局所ひずみの大きさを表した分布図(ヒストグラム)。

(3)研究の波及効果や社会的影響

本研究では動的条件下でのX線CT撮影技術の開発に取り組みました。例えば、生体であっても心臓のような繰り返し変形するようなものであれば、動的X線CT撮影が可能となる技術です。テラヘルツ波を用いたCT撮影にも利用でき、材料に限らず医療・バイオ関連分野への応用も期待できます。

(4)今後の課題

動的条件下でのX線CT撮影は可能になりましたが、複合化したゴム材料の減衰特性と動的挙動の関係性についてはまだ明確になっていません。動的挙動からエネルギー散逸に関わる情報を抽出することが課題となっています。

(5)研究者のコメント

もともと高速回転タイヤの接地面ゴムの微小変形計測用に組んできた撮影技法をX線CTに実装しました。提案法をベースに材料や構造物の力学特性を決定付ける構造的な因子は何かを探究できればと考えています。

(6)用語解説

※1 X線CT:

X線を用いて物体の断面像や立体像を得る手法。CTはComputed Tomographyの略で、コンピューター断層撮影を意味しています。

※2 ストロボ効果:

ストロボはストロボスコープの略で、ある時間間隔で光を点滅させることを指します。この点灯タイミングで撮影すれば、対象物が高速回転体であれば、あたかも止まったような画像を得ることができます。通常、回転体の回転周期よりも十分に短いフレームレート(1秒間に撮影できる画像の枚数)のカメラで撮影しなければ、回転体の撮影はできませんが、ストロボの点灯タイミングと回転体の回転位相をコントロールすることで、回転周期よりも長いフレームレートのカメラでも撮影が可能となります。ここではその効果をストロボ効果と呼んでいます。

※3 動的粘弾性試験:

試験片に変位振動を与え、それによって発生する応力と歪みを測定することにより、貯蔵弾性率、複素弾性率、損失係数(減衰特性)といった力学的特性を測定する方法です。

※4 大型放射光施設SPring-8:

太陽の100億倍もの明るさに達する「放射光」という光を使って、X線回折、小角X線散乱、X線CT、光電子分光などの分析ができる研究施設設。材料開発にとどまらず、生体の分析、半導体や燃料電池の開発など産業分野でも活用されています。

SPring-8 |http://www.spring8.or.jp/ja/

(7)論文情報

雑誌名:Mechanical Systems and Signal Processing

論文名:In-situ measurement of dynamic micro X-ray CT and dynamic mechanical analysis for rubber materials

執筆者名(所属機関名):松原真己1、髙良領2、駒津泰一2、古田将吾2、小林正和2、虫明仁夢3、上杉健太郎4、河村庄造2、田尻大樹2

(1早稲田大学、2豊橋技術科学大学、3 兵庫県立工業技術センター、4 公益財団法人高輝度光科学研究センター)

掲載日(現地時間):2023年10月19日(木)

掲載URL:https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110875

DOI:10.1016/j.ymssp.2023.110875

(8)研究助成(外部資金による助成を受けた研究実施の場合)

研究費名:科研費基盤研究(C)

研究課題名:動的X線CTによる微粒子複合ゴムの振動減衰メカニズムの解明

研究代表者名(所属機関名):松原真己(豊橋技術科学大学)