エネルギー材料科学者

花田 信子(はなだ のぶこ)/理工学術院 専任講師

水素貯蔵材料で持続可能なエネルギー社会の実現へ

2023年現在、地球温暖化の原因と考えられている温室効果ガス削減に向け、「カーボンニュートラル」が世界的潮流となっています。カーボンニュートラル実現に向けた方策のひとつに挙げられるのが、水素の利用です。再生可能エネルギーを利用して水素を製造し、燃料電池等を用いて電気や熱エネルギーを取り出す。その反応過程において、二酸化炭素は発生しません。第19回(令和四年度)日本学術振興会賞を受賞した先進理工学部の花田信子 専任講師は、水素を利用しやすくするための水素吸蔵・放出材料やその工業化プロセスを研究しています。研究テーマを選んだきっかけや、取り組みについて伺いました。(取材日:2023年2月9日)

2023年現在、地球温暖化の原因と考えられている温室効果ガス削減に向け、「カーボンニュートラル」が世界的潮流となっています。カーボンニュートラル実現に向けた方策のひとつに挙げられるのが、水素の利用です。再生可能エネルギーを利用して水素を製造し、燃料電池等を用いて電気や熱エネルギーを取り出す。その反応過程において、二酸化炭素は発生しません。第19回(令和四年度)日本学術振興会賞を受賞した先進理工学部の花田信子 専任講師は、水素を利用しやすくするための水素吸蔵・放出材料やその工業化プロセスを研究しています。研究テーマを選んだきっかけや、取り組みについて伺いました。(取材日:2023年2月9日)

専門を決めたのは、大学1年生のときの授業

高校生の頃から、じっくりと考え、解くことで答えを導き出すことができる物理や数学が好きでした。大学受験に至っても、物理も数学も好きなままで、最後までどちらにも決めきれなかったため、入学後に専門を決められる大学を選びました。専門を決める契機は、いざ入学し、さてどうしようか、と思いながら何気なく履修した教養の授業。燃料電池の実用化に向けた水素吸蔵の話を聞き、物理に進んだら学問を社会に活かすためのモノづくりができるのではないかと、興味をもちました。卒業研究配属で、水素吸蔵の講義をしていた先生の研究室に入り、現在に至るまで、水素吸蔵をキーワードに未来のエネルギー問題について考え、試行錯誤する日々を送っています。

室温で動作する高容量の水素吸蔵合金

卒業研究では、水素吸蔵材料であるマグネシウム(Mg)合金について、混合条件の最適化を研究することにしました。学会発表等の経験を積んで研究が楽しくなり進んだ大学院では、材料を水素化マグネシウム(MgH2)に絞り、その特性を向上させる研究を進めました。

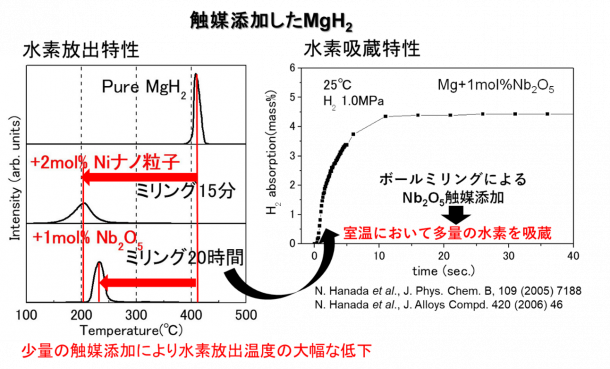

MgH2は、重量あたりの水素吸蔵量は大きいものの、表面活性が低く水素吸蔵・放出反応速度が遅いことが欠点で、特性向上のために触媒を添加する必要がありました。当初は、触媒材料として鉄やコバルト、ニッケル等の金属ナノ粒子を用い、短時間のボールミリング法でMgH2と合成する手法を研究していました。良い成果をまとめられたので、さらに良い材料がないかと検討していたところ、金属酸化物でも触媒機能が発現するという報告を読み、Nb2O5を試してみることにしました。従来はボールミリングの時間を短縮できることをメリットと考えていましたが、Nb2O5については、長時間行った場合にのみ十分な触媒特性が得られる、という結果になりました。なぜ長時間必要なのかと、化学状態や分布状態を丁寧に評価してみたところ、Nb2O5がMgH2によって還元されてNbO等になり、それがMgH2表面にナノレベルで均一に分散されて、触媒機能を発現していることが分かりました。さらに、水素放出特性については、これまで400度程度に温度を上げる必要があったところ230度まで上げれば動作し、水素吸蔵特性では、通常300度前後で動作させるところ、室温での動作確認ができたのです。反応速度も十分であり、これだ、という結果が得られた瞬間でした。

触媒添加したMgH2の水素吸蔵放出特性

実用化に向けて

博士号取得後は、扱う材料を少しずつ変えたり、より大容量の水素を得るために液体アンモニア(NH3)の電気分解に挑戦したり、さらには水素精製・貯蔵システム設計運用に取り組んでみたりしながら、評価・分析技術を磨いていきました。

早稲田大学には2017年に着任し、現在は、アンモニアや水素吸蔵合金を中心に実用化に向けたプロセスの改善を進めています。また、Mgの研究を再開するに至りました。そのひとつとして、ボールミリング法以外で同等の性能が出せる触媒添加Mgを作製する手法を探索しています。最終的に目指す姿・性能は見えていますので、そこに近づけるための要件をひとつずつ探しているところです。

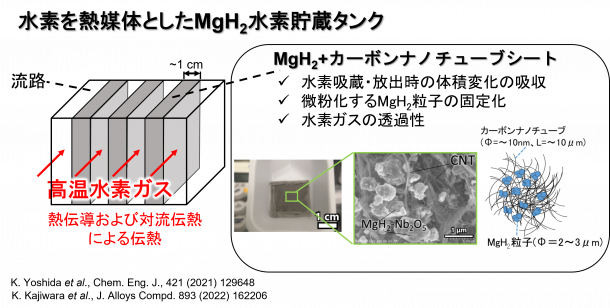

また、もう一つのプロセス改善方針として、スケールアップのための水素貯蔵タンクの研究も進めています。大学の実験室では1g程の分量で試料を作り各種計測・分析を行っていますが、工業的には100kgやトン単位での製造が必要になります。1gのMgH2の粉であれば気になりませんが、100kgとなると、反応の過程での発熱・吸熱反応も無視できず、一定温度にするために、熱を取り除いたり加えたりする必要があります。また、MgH2は水素吸蔵・放出の過程で膨らんだり縮んだりしますが、くり返しにより試料がボロボロに割れて微粉化する現象が起こります。試料を入れたタンクの中で微粉化した粉が隙間を埋めて詰まり、ガチガチに固まってしまう結果、水素吸蔵・放出特性が落ちたり、タンクが割れてしまったりするという問題が起こります。この改善のため、溶液中でカーボンナノチューブとMgH2を混合してろ過し、乾燥させて薄いシート状にした試料を用いる手法を開発しています。

カーボンナノチューブは、直径が数ナノメートル、長さが数マイクロメートルの細長いチューブ状の材料で、MgH2はこのチューブの束の間でうまくからめとられるようにして固定されます。MgH2粒子は数マイクロメートルオーダーと、カーボンナノチューブと比べると大きいため、水素吸蔵・放出により割れて微粉化しても、カーボンナノチューブの束にからめとられたまま、動いたり落ちたりしないことが確認できています。さらに、タンクの中に入れたシート状試料に温度調節した水素ガスを直接送り込むことで、効率よく温めたり冷やしたりすることが可能となります。従来はタンクの外側からヒーター等で温度調節していたのですが、タンク自体を温めたり冷やしたりすることになるため効率が悪かったのです。また、水素ガスを用いることで、ガスとしての不純物も混ざらない、というメリットもあります。

水素を熱媒体としたMgH2水素貯蔵タンクの構造

学生ひとりひとりの個性に寄り添いながら

早稲田大学は私立大学でありながら、研究のレベルが高く、その一端を担っている学生の能力も高いです。学生同士での議論も活発で、その中から生まれる面白いアイデアが研究の幅を広げてくれます。学生自身が主体的に自分で課題を考え、解決する方法を考えられるように導くことができれば、教育者冥利に尽きますね。その方法は、学生ひとりひとり異なっており、個性に寄り添いながら、見つけていきたいと思っています。また、様々な計測機器を有する物性計測センターも研究を進める上での大きな力になっています。センター技術職員の中には、博士号を持っている方もいて、ある程度研究を理解して対応してくださるので、非常に助かっています。学生が機器を使う際にも、たくさんのアドバイスをしてくださいます。

このような良い環境に身を置けていますので、全力で社会の役に立つ研究を進めていきたいと思っています。

学生たちと議論する様子

プロフィール

花田 信子(はなだ のぶこ)

花田 信子(はなだ のぶこ)

広島大学大学院先端物質科学研究科量子物質科学専攻博士課程修了、博士(学術)取得。広島大学自然科学研究支援開発センター 産学連携研究員、ドイツ・カールスルーエ研究所ナノテクノロジー研究所 客員研究員、上智大学理工学部機能創造理工学科 研究プロジェクトポストドクター、筑波大学大学院システム情報工学研究科構造エネルギー工学専攻 助教を経て、2017年から早稲田大学先進理工学部応用化学科 講師、2021年から現職。専門は機能材料工学、プロセスシステム工学。第19回(令和4(2022)年度)日本学術振興会賞受賞。

代表論文

- Natsuho Akagi, Keisuke Hori, Hisashi Sugime, Suguru Noda, Nobuko Hanada, “Systematic investigation of anode catalysts for liquid ammonia electrolysis”, Journal of Catalysis, 406 (2022) 222-230.

- Kosuke Kajiwara, Hisashi Sugime, Suguru Noda, Nobuko Hanada, “Fast and stable hydrogen storage in the porous composite of MgH2with Nb2O5 catalyst and carbon nanotube”, Journal of Alloys and Compounds, 893 (2022) 162206.

- Keisuke Yoshida, Kosuke Kajiwara, Hisashi Sugime, Suguru Noda, Nobuko Hanada, “Numerical simulation of heat supply and hydrogen desorption by hydrogen flow to porous MgH2sheet”, Chemical Engineering Journal, 421 (2021) 129648.

- Nobuko Hanada, Yusuke Kohase, Keisuke Hori, Hisashi Sugime, Suguru Noda , “Electrolysis of ammonia in aqueous solution by platinum nanoparticles supported on carbon nanotube film electrode”, Electrochimica Acta, 341 (2020) 135027.