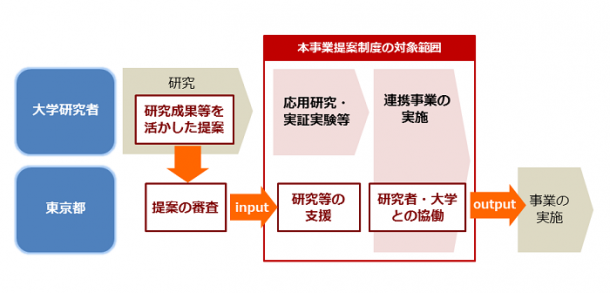

2019年1月25日、東京都の「大学研究者による事業提案制度」に本学から2件の提案が採択されました。この制度は、東京都が都内大学研究者から、研究成果・研究課題等を踏まえた事業提案を募集し、研究者・大学と連携・協働して事業を創出する新たな仕組みであり、採択された提案は、平成31年度の施策に反映されます。採択は本学の多様な研究分野が評価されているといえます。

図:制度の概要(イメージ)(出典:東京都財務局主計部財政課)

採択された提案は以下となります。

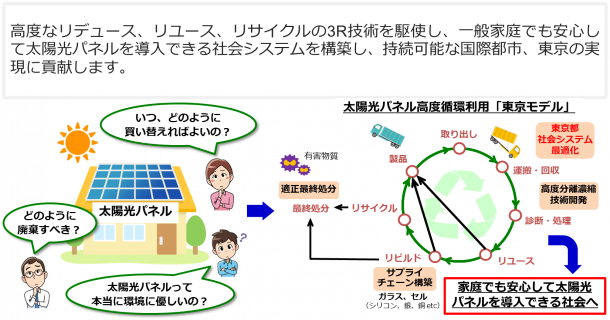

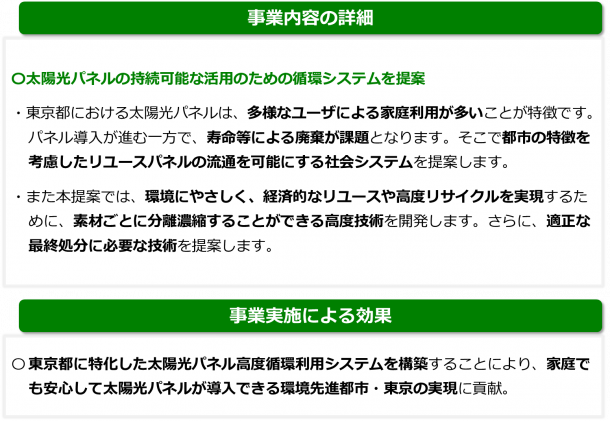

(1)太陽光パネル高度循環利用に対する東京モデルの提案

- 提案事業名:

太陽光パネル高度循環利用に対する東京モデルの提案:技術と社会システムの最適パッケージの追求 - 対象分野:

環境先進都市・東京の実現 - 提案者:所 千晴 (理工学術院 教授)

参考:所 研究室 - 採択のコメント:

再生可能エネルギーの主力である太陽光発電では、太陽光パネルの設置が進められている一方、その高度循環システムの構築が急務となっています。本プロジェクトでは、多様なユーザによる家庭利用が多いという東京都の特徴を活かしながら、高度なリデュース、リユース、リサイクルの技術を駆使し、一般家庭でも安心して太陽光パネルを導入できる社会システムの構築を検討します。

図:太陽光パネル高度循環利用に対する東京モデルの提案(出典:所千晴教授)

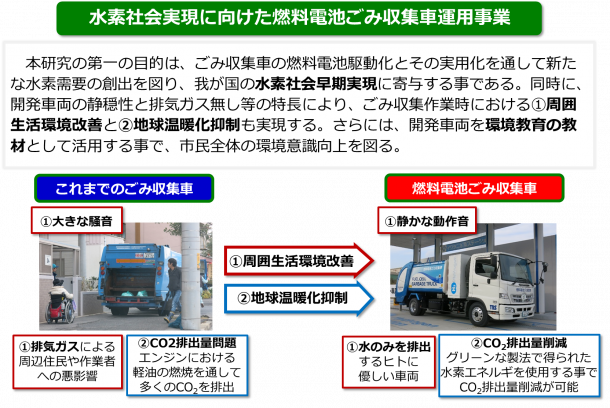

(2)水素社会実現に向けた燃料電池ごみ収集車運用事業

- 提案事業名:

水素社会実現に向けた燃料電池ごみ収集車運用事業 - 対象分野:

環境先進都市・東京の実現 - 提案者:

研究代表者:紙屋雄史(理工学術院 教授)

共同提案者:井原雄人(スマート社会技術融合研究機構 客員准教授)

参考:紙屋研究室

参考:電動車両研究所

紙屋 雄史 理工学術院 教授

井原 雄人 スマート社会技術融合研究機構 客員准教授

- 採択のコメント:

近年、バスやトラックなどの重量車の分野においても、いわゆる環境・エネルギー問題の克服がきわめて重要なテーマとなっており、内燃機関の一層の性能向上とともに、それに代わる新たな動力システムの研究開発が求められています。このような背景のもと、私たちの研究グループでは環境調和性に優れた電動重量車(電気自動車/プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)の設計・試作・性能評価に係る研究活動を長年進めています。今回開発・評価対象とするものは“燃料電池ごみ収集車”です。重量車の電動化は乗用車のそれと比較して技術開発が遅れていますが、その主な理由は、乗用車と比較してより厳しくなる航続距離問題・エネルギー充填問題・耐久性問題の存在によるものです。しかも、重量車マーケットの小ささに起因するコスト削減の難しさがあり、商用車レベルで求められる厳しい使用時の利便性確保にも対応が必要です。本研究を通して、エコ(環境調和性、水素社会実現等)とユーザーエクスペリエンス(経済性、利便性等)間のバランス感覚に優れた、スマートな燃料電池ごみ収集車を開発し、効果的な運用と情報発信を行いたいと考えています。

(3)平成30年度 事業提案制度 感謝状贈呈式の様子