宇宙の夜明けにもブルドッグはいた!

~すばる望遠鏡や JWST で見つかったブラックホールが急成長中の天体~

概要

巨大ブラックホールが周囲の物質を飲み込んで輝く天体にクェーサーがあります。クェーサーとして光っている大質量ブラックホールは太陽の10億倍もの質量を持っていることがわかっていますが、そのような天体がどのようにできたかは現代天文学の謎の1つです。この謎に対してドッグ (Dust-obscured galaxy: DOG) と呼ばれる天体がクェーサーの前段階として近年注目されてきました。ドッグがクェーサーになるには、ドッグを覆う大量の塵を吹き飛ばす段階が必要だと予想されていました。しかし、この段階は短時間なため、これに相当する天体の発見は困難を極めていました。

我々のチーム(注1)は、ドッグとクェーサーの両方のスペクトルの特徴を持つ青く光る天体の探査をすばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラHSCと米国 のWISE 衛星の中間赤外線データを用いて行いました。結果として 8 天体の候補天体が見つかり、これらの天体をブルドッグ (Blue-excess DOG: BluDOG; 図1参照) と名づけました。後に行った追観測で、青い光がクェーサーの光に似ていることを突き止め、このことからブルドッグは塵を吹き飛ばす段階であると結論づけました。さらに、2022年から観測開始したジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST) によって120から130億光年かなたの宇宙で発見された極めて赤い天体 (Extremely red object: JWST-ERO) のスペクトルがブルドッグのスペクトルとよく似ていることにいち早く気付きました。これらを詳しく比較することで、 JWST-ERO はクェーサー直前のアウトフロー段階にあるブルドッグのような天体であると結論しました。このように、クェーサーの形成は130億光年前の宇宙初期の段階ですでに始まっていることが明らかになりました。

この研究成果はアメリカ天文学会の学術雑誌「The Astrophysical Journal Letters」に 2023 年 12 月 14 日 (日本時間 2023年12月15日) に掲載されました。

図1:すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ(HSC) で撮影されたブルドッグの画像。3種類のフィルター (g, r, i) で撮った画像をそれぞれ青、緑、赤の擬似カラーで表した合成画像です。ブルドッグで青い光の超過があることが分かります。(クレジット:NAOJ / HSC Collaboration)

§1 現代天文学の謎の一つ「どうやって超巨大ブラックホールはできたのか」

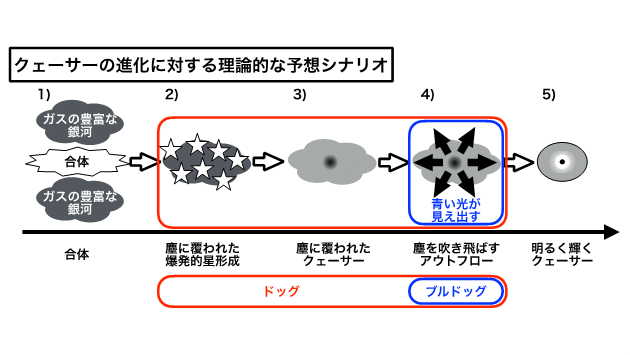

広大な宇宙に存在する大半の銀河の中心部には、最大で太陽の10億倍の質量を持つ超巨大ブラックホールがあり、この超巨大ブラックホールを抱える天体として、明るく輝くクェーサーという天体が存在します。クェーサーがどのように誕生するかは未だに明らかにされていませんが、「ガスを多くもつ銀河同士の合体が引き金となる」というシナリオが一つの説としてあります。そのシナリオでは、 1) ガスを多く持つ銀河同士の合体、 2) 塵に覆われた爆発的星形成、 3) 塵に覆われたクェーサー、 4) 塵を吹き飛ばすアウトフロー、 5) 明るく輝くクェーサーという各段階があると考えられています (図2参照)。

これは理論的な予想であるために観測事実としてこのシナリオが正しいかどうか検証することが必要ですが、塵に覆われている段階は可視光では極めて暗いため、クェーサーの前段階とされている天体の発見は困難を極めていました。

図2: クェーサーの進化に対する理論的な予想シナリオ。(クレジット:登口ら)

§2 ドッグ (Dust-obscured galaxy: DOG) で迫るクェーサーの進化前段階

近年、このシナリオ内の5)明るく輝くクェーサーの前段階 (2 から 4 に相当する段階) の天体を効率よく探す方法が提案されました。それは、可視光で暗く中間赤外線で明るい天体を探すと言うものです。実際、ある程度の面積 (数十平方度) を可視光で長時間撮像することで、 2) と 3) に相当する天体が発見されました。この天体は塵に深く覆われた銀河と考えられることから Dust-obscured galaxy (DOG: ドッグ) と呼ばれました。しかし、探査面積が十分でなく、クェーサーの直前段階である 4) の「アウトフロー段階」とされる天体は発見されませんでした。この問題解決にはさらに広い面積を観測できる装置が必要でした。

§3 すばる望遠鏡 Hyper Suprime-Cam (HSC) の登場

2014 年にすばる望遠鏡の新たな観測装置である Hyper Suprime-Cam (HSC) を用いた合計 1400 平方度 (全天の1/30の面積) 以上の夜空の面積を観測するプログラムがスタートしました (HSC-SSP と呼ばれるプログラムです)。2016 年には観測できた面積のうち 100 平方度以上の部分が本研究に使用できる状態となり、我々のチームは研究をスタートしました。

§4 ドッグとブルドッグ (Blue-excess DOG: BluDOG)

まずは先行研究と同じように、HSC-SSP による可視光データと、米国 NASA の打ち上げたWISE衛星の中間赤外線データを用いることで、可視光で暗く中間赤外線で明るい天体を探しました。結果として、100から110億光年かなたの宇宙でドッグを 571 天体も発見することができました(注2)。このサンプルによって初めて、塵がアウトフローと呼ばれる外向きの物質の流れによって吹き飛ばされている段階の天体の探査を行うことができました。

上記天体の探査を行うにあたり我々は進化後のクェーサーの特徴の一つである可視光線で青いというものに着目しました。ドッグはこれまで、塵に深く覆われていることからほとんどのドッグが単に赤い天体だと信じられてきました。しかし、もしクェーサーに進化している途中であるとするならば青く光り始めているかもしれないと考え、青い光の超過をもつドッグ探しを行いました。結果として 8 天体が青く光っていることを突き止め、この天体たちを Blue-excess DOG (BluDOG: ブルドッグ) と名付けました(注2)。

§5 ブルドッグの青い光がクェーサーの光であるかを突き止める

青く光るドッグであるブルドッグを見つけましたが、これらの青い光が本当にクェーサーの青い光と同じであるか確認する必要がありました。もし青い光がクェーサーと同じ光であるなら、分光観測 (光をプリズムのようなもので波長に分けて観測する手法) によってクェーサーによく似たスペクトルが見られるはずと予想しました。一方で、星形成銀河も大質量の星が青い光を放つために、ブルドッグの青い光を説明できる可能性が残っていました。

そこで我々はブルドッグの分光観測をすばる望遠鏡の FOCAS とよばれる可視光分光装置やヨーロッパ南天天文台が持つ巨大望遠鏡 VLT の FORS2 と呼ばれる可視光分光装置を使って行いました。結果として、クェーサーによく似たスペクトルを捉えることに成功しました。また、そのスペクトルの成分を解析することで、中心付近において外向きにガスが流れ出していると考えられる結果も得られました。この特徴はまさに、ガスや塵を吹き飛ばしながらクェーサーへと進化している段階であると考えられる結果でした(注3)。

§6 もっと遠くにもブルドッグがいた!!

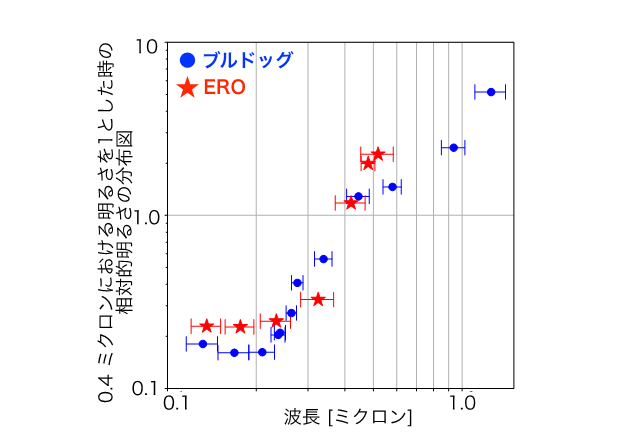

2022年から観測開始したジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST) はその画期的な性能を発揮して、より暗く、より遠い天体を次々と見つけています。その中で、120から130億光年かなたの初期の宇宙で見つかった極めて赤い天体 (Extremely red object: JWST-ERO) 種族があります。これらは超巨大ブラックホールの特徴を示し、クェーサーの誕生と深い関係がある新しい天体種族ではないかと注目が集まっていました。我々は、ERO のスペクトルがブルドッグのスペクトルとよく似ていることにいち早く気付き、詳しく比較することにしました (図3参照)。その結果、 ERO はクェーサー直前のアウトフロー段階にあるブルドッグと同じような天体であると結論付けました。すなわち、JWST の ERO は新種というよりは、宇宙の夜明けの時代のブルドッグだったのです (掲載論文)。

§7 今後のブルドッグ研究

一方、JWST の ERO とブルドッグとで異なる点も見つかりました。例えば、ブラックホール質量はブルドッグの方が大きく、光度もブルドッグの方が大きいというものです。また、青い光の超過を示すドッグであるブルドッグは、ドッグの中でもまれな天体ですが、ERO はそのほとんどが青い光の超過を示しました。このことからアウトフローの起こりやすさや規模が違う可能性が考えられますが、詳しいことはまだ分かっていません。研究代表者である登口暁さん (信州大学) は、「今後、サンプルの統計数を増やしたり、詳細な分光観測を行なうことで、これらの疑問を解決していき、クェーサー誕生のしくみを明らかにしたいと思います」と語っています。

また、より遠く、より暗いブルドッグを見つけるためには中間赤外線におけるより高性能な観測装置の登場が必須になると考えられます。現在、日本では GREX-PLUS と呼ばれる赤外線の衛星計画が構想されています。早稲田大学の井上昭雄さんは「衛星計画が現実のものになると、そういったブルドッグ探しができ、ブルドッグとクェーサー誕生の謎を解明できると期待しています」と語っています。

>図3: ブルドッグと ERO の平均スペクトル分布図。0.4ミクロンの明るさが1になるようにしている。

注1: この研究を行った研究チームのメンバーは、以下の通りです (所属は論文掲載時のもの)。

登口暁、三澤透 (信州大学)

井上昭雄 (早稲田大学)

長尾透、松岡良樹、鍛冶澤賢、寺島雄一、仁井田真奈、信原広大、加藤奈々子、玉田望 (愛媛大学)

鳥羽儀樹、小宮山裕、山下拓時、寺尾航暉 (国立天文台)

尾上匡房 (IPMU)

川口俊宏 (尾道市立大学)

上田佳宏 (京都大学)

市川幸平 (東北大学)

松原英雄 (JAXA)

Yu-Yen Chang (ASIAA)

注2: 論文1

タイトル:Optical properties of infrared-bright dust-obscured galaxies viewed withSubaru Hyper Suprime-Cam

著者:Akatoki Noboriguchi, Tohru Nagao, Yoshiki Toba, Mana Niida, Masaru Kajisawa,Masafusa Onoue, Yoshiki Matsuoka, Takuji Yamashita, Yu-Yen Chang,Toshihiro Kawaguchi, Yutaka Komiyama, Kodai Nobuhara, Yuichi Terashima,Yoshihiro Ueda

掲載誌:The Astrophysical Journal (2019, ApJ, 876, 132)

掲載日:2019年5月13日

DOI:https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab1754

注3: 論文2

タイトル:Extreme Nature of Four Blue-excess Dust-obscured Galaxies Revealed byOptical Spectroscopy

著者:Akatoki Noboriguchi, Tohru Nagao, Yoshiki Toba, Kohei Ichikawa, Masaru Kajisawa,Nanako Kato, Toshihiro Kawaguchi, Hideo Matsuhara, Yoshiki Matsuoka,Kyoko Onishi, Masafusa Onoue, Nozomu Tamada, Koki Terao, Yuichi Terashima,Yoshihiro Ueda, Takuji Yamashita

掲載誌:The Astrophysical Journal (2022, ApJ, 941, 195)

掲載日:2022年12月23日

DOI:https://doi.org/10.3847/1538-4357/aca403

【今回の掲載論文のタイトルと著者】

タイトル:Similarity between compact extremely red objects discovered with JWST in cosmic dawn and blue-excess dust-obscured galaxies known in cosmic noon

著者:Akatoki Noboriguchi, Akio K. Inoue, Tohru Nagao, Yoshiki Toba, Toru Misawa

掲載誌:The Astrophysical Journal Letters

掲載日:2023年12月14日 (日本時間 2023年12月15日)

DOI:https://doi.org/10.3847/2041-8213/ad0e00