早稲田大学は、人と共に歩み、常に人を支え、助ける存在として半世紀に渡りロボット技術を研究してきました。そして、2015 年3 月2 日、国際的競争力をさらに強化するため「ロボットは人を支える機械である」という強い信念を持って、3 つのプロジェクト研究所からなる世界最先端のロボット研究拠点「次世代ロボット研究機構」(機構長:藤江正克理工学術院教授)を開設しました。

1月16日、新たな研究機構のキックオフシンポジウムを開催し、学内外から約150名が参加しました。

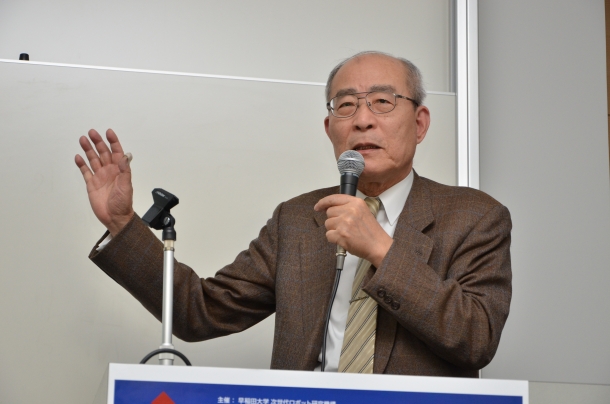

冒頭、橋本周司副総長(理工学術院教授)は、「早稲田大学のロボット研究は、故加藤一郎教授を中心に1960年代後半から開始し、それから半世紀が経ちました。本学は、いろいろな研究に力を入れていますが、ロボット研究はその中でも歴史のある研究です。現在では、工場の中だけではなく、社会全体にロボットが実装されるようになり、人間の身体の一部として、生活の一部として、ロボットへの期待が高まっています。その期待に早稲田大学がどう応えることができるか、正念場を迎えています。昨年度採択された、スーパーグローバル大学創成支援(SGU)のICT・ロボット工学拠点としても、次世代ロボット研究機構がさらに成長していくことを期待しています」と挨拶しました。

東京大学工学研究科淺間一教授による基調講演後、機構長である藤江正克理工学術院教授より、次世代ロボット研究機構の紹介がありました。藤江教授は、「サービス、医療福祉、災害等の多様な現場で活躍するロボットを包括的にカバーするのが本機構です。WASEDAロボットの歴史では、”人間とロボットの関係を明らかにしていく”ことが一つのキーワードになってきました。これからは、人が機械に合わせる時代から、機械が人に合わせるというところへ研究を進めていきます。たとえば、浅草の浅草寺の雑踏の中を、人にぶつかることがあってもそれにうまく対応して、人と一緒に行動できるロボットが目標です」と述べました。

次世代ロボット研究機構長:藤江正克理工学術院教授

さらに、3 つのプロジェクト研究所「ヘルスケアロボティクス研究所」(所長:藤江正克理工学術院教授)「ヒューマン・ロボット共創研究所」(所長:菅野重樹理工学術院教授)「災害対応ロボティクス研究所」(所長:山川宏理工学術院教授)の所長から、各研究所の紹介がありました。また、各研究所に関連する最先端の研究(藤本浩志人間科学学術院教授より「ヘルスケア機器とヒューマンインターフェース」、尾形哲也理工学術院教授より「人間-ロボット協調のための知能」、高西淳夫理工学術教授より「災害対応のためのヒューマノイドとImPACTプロジェクト」)が続けて紹介されました。

その後の研究室見学では、高西淳夫研究室・橋本健二研究室の4脚ロボットのデモンストレーションが行われました。

橋本健二高等研究所助教による梯子昇降が可能な4脚ロボットのデモ

最終的には原発事故のような極限環境下での作業ができるプラットフォーム開発を目指す

シンポジウムに参加した先進理工学研究科一貫制博士課程3年の田中克明さんは「これまでの早稲田大学のロボット研究の歴史や、最先端のロボット技術について幅広く学ぶことができました。研究室間で協力し合いこのような新しい機構を立ち上げることは、今後のロボット技術の活用といった社会的な期待に一丸となって応えていくために、とても重要だと思います。また、研究室を越えた連携は、早稲田大学ならではの強みであると再認識させられました。早稲田大学のロボット研究が世界をリードできるように学生の一人として頑張ります」と話しました。