2023年12月15日、本学の特例子会社である株式会社早稲田大学ポラリス(以下、ポラリス)の社員5名をゲストスピーカーに、社会科学総合学術院の寺尾範野准教授(「比較近代社会思想2」担当)をファシリテーターに招き、公開講座をオンラインにて開催しました。本学学生70名が参加しました。

前半では、ポラリスの事業概要説明、業務内容紹介動画の視聴の後、障がいのあるスタッフ3名から、自身の経歴や業務への取組み方、就労に至る経緯、日常生活などが語られました。

後半では、質疑応答が活発に行われ、障がいのある人々と築く共生社会のあり方を、身近なこととして考える機会となりました。講座終了後、参加した学生からは、様々な視点でのコメントが寄せられました。

株式会社早稲田大学ポラリスの事業概要説明

<会社概要>

ポラリスは、早稲田大学の障がい者雇用の取組みを促進する特例子会社として2007年に設立されました。大学を母体とする特例子会社としては、先駆的な存在です。社名の「ポラリス」とは「北極星」を指す言葉で、北斗七星(おおぐま座)に似た「こぐま座」を構成しています。スタッフ、社員それぞれが星のように輝き、同時に集合体として美しい星座を形成していく姿をイメージして、2020年1月に社名変更しました(旧社名はWUサービス)。

<スタッフ概要>

現在、主に知的障がいのあるスタッフが29名、スタッフをサポートする社員が8名在籍しています。通勤エリアは「東京都」が8割、生活拠点は「家族と同居」が半分強、「特別支援学校での実習を経て新卒で入社した人」が約半数を占めています。採用前に数回の実習、入社後は業務や研修をとおして教育を行い、個々の成長を促しています。各人の障がい特性に応じた配置、また苦手な部分をカバーする仕組みを作ることで一定のクオリティを保っています。また、年2回定期面談を実施し、各人の業務や生活・健康面の状況把握、また困りごとや要望等の聞き取りを行っています。

<業務概要>

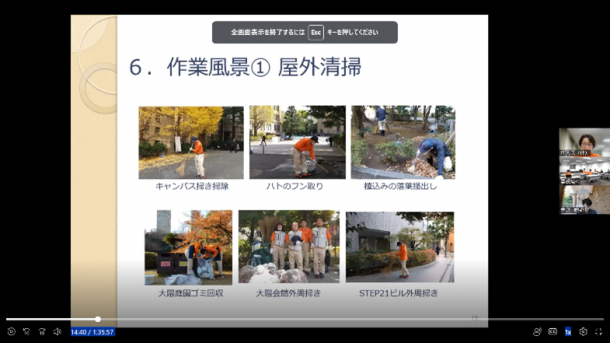

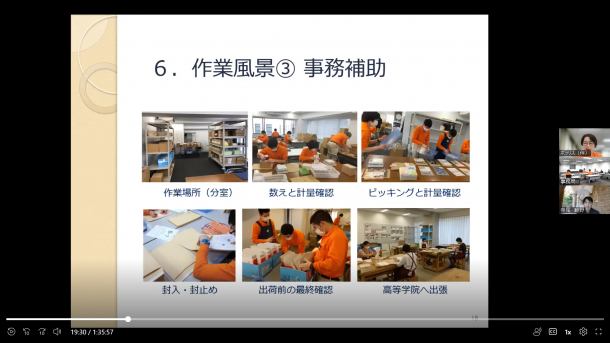

2007年設立後の1年半は「掃き掃除」と「ゴミ回収」を担当しておりました。その後、2~3年ごとに新しい業務が加わり、職域が「室内清掃」「事務補助」「文書受付」「乾電池処理」「再生ペットボトル処理」へと拡がってきました。

障がいのあるスタッフは、大学運営に関わるさまざまな場面で、環境整備や事務処理に携わっています。今後、キャンパス内で彼らを見かけた際には、今日これから話すスタッフらの存在や日々の働きについて思い出していただけたらと思います。「おはようございます」「お疲れさま」「ありがとう」など一声かけていただけるだけで大きな励みとなります。返事が苦手な人もいますが、その場合は「そういう特性の人もいるのだな」と温かくご理解いただければ幸いです。

続いて、動画を用いて、スタッフによる屋内外清掃、再生ペットボトル処理、書類封入作業、郵便物仕分けの様子が紹介されました。さらに、スタッフ3名によるスピーチ、伴マネージャーによるフォローコメントが添えられました。

質疑応答(抜粋)

Q:事務補助の仕事で出向することもあるとのことですが、通常の作業と異なる点は?

A:普段と環境が変わるので、それに慣れるように動線を示す等の配慮をしています。

Q:社員の方がスタッフと接する際に、注意していることは?

A:言葉の意味、話の真意が伝わっているかを確認したうえで、答えを急かさず待つようにしています。

Q:スタッフの皆さんから、学生に望むことは?

A:トイレ内の置き忘れに注意してほしいです(ゴミなのか忘れ物なのか分からないこともあります)。植え込みの中に立ち入らないでほしいです。ペットボトルの中にゴミを入れないでほしいです。

Q:屋外で作業をする際に、気をつけていることは?

A:熱中症対策として、15分ごとの水分補給や扇風機付きベストの着用を行なっています。

Q:グループホームでの生活は、いかがですか?

A:私は今、シェアハウス型のグループホームで暮らしていますが、日常生活をサポートしてくれる世話人の他に、訪問看護をしてくれる方もいて、話を聞いてもらっています。

Q:仕事以外のスタッフ間の交流で、印象に残っていることは?

A:コロナ禍後のボウリング大会で、普段とは違う表情やアクション(ハイタッチ等)が見られて、楽しい時間を過ごせました。

寺尾准教授による総括

スタッフのみなさんや伴さんのお話から、ポラリスの様々なお仕事が、本学の円滑な教育・研究活動に不可欠なものであることがよくわかりました。とりわけスタッフのみなさんが、自分なりの工夫によって課題を乗り越え、生き生きと仕事をし、趣味をふくめ充実した日々を過ごされていることが印象的でした。共生社会とは、すべての人がお互いの個性を認め、共に支え合う社会です。それはすなわち、一人一人が自分のもてる力を発揮する機会が与えられることで、障がいの有無にかかわらず自分自身を肯定することのできる社会に他なりません。その実現にむけて、職場環境や地域生活においてどのような取り組みが必要か、本日参加された学生のみなさんも様々なヒントを得られたことと思います。あらためて、お忙しいなかこのような素晴らしい機会を与えてくださったポラリスの皆様に、厚くお礼を申し上げます。

受講生の声(抜粋)

◇自分はいかに似た人や画一的なコミュニティの人たちと関わってきたかについて気付かされました。自分とは異なる他者と接しなければ全く気づき得ない視点や考え方に、触れることができました。これから障がいのある方や他にも社会的マイノリティの方などと関われる機会があれば積極的に関わっていきたいと思います。早稲田大学はそういった機会を多く提供していると思うので、自分自身そう言った大学に来れて非常によかったなと思います。自分の大学に誇りを持てることの一つかもしれません。貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

◇皆さんのお話から共通して苦手や不得意を克服するために一生懸命に努力する姿を感じ取ることができました。私は教職課程を履修しており、将来教員となって障がいのある児童生徒と関わる場面があるかもしれません。その時までこの学びを覚えておき、できないことに目を向けるのではなく、その苦手を克服するための支援をして、ひたむきに頑張る姿を応援したいと感じました。

◇スタッフの方々のお話を聞いて、冷静な自己分析と目的意識の高さに感銘を受けました。入社前からの自分の気持ちの変化の説明がとても明瞭でした。仕事を通して、社員の方とのコミュニケーションを多くとり、その変化を社員の方も感じ取っている関係性が素敵だと思いました。また、作業において気を付けている点がいくつも挙げられていて、意識の高さを感じました。伴さんが、「福祉ではなく就労の場」とおっしゃっていたことが印象的でした。「支援する人、される人」という固定された構造ではなく、ともに対等な社会の一員として必要なスキルとコミュニケーションを交わしていることが分かりました。

◇ポラリスの皆さんが私たちの学生生活に欠かせない役割を担ってくださっていることがよくわかりました。印象に残っていることは、スタッフの方々のお話のなかで自らの成長を実感できたことを言語化していたことです。自分がどのような成長をしたのかということを客観的に理解して説明することは難しいことだと思います。これから社会人になる身としては学ぶものが多くありました。

◇障がいのあるなしに関係なく、とても丁寧な仕事ぶりをとても尊敬します。私も皆さんのような心がけをもって社会に出たいと思います。

◇障がいはその人の中の一つの特性でしかないということを意識すべきであると感じました。Sさんは旅行が好きであるとか、Nさんは感受性が豊かであるとか、同等の人間関係の中でその人自身を見ることが重要であり、そうすることで共生社会を築くことができるのだと考えます。

◇毎日回収される落ち葉の量が何百キロにもなることなど想像したことがなかったので、知らないところでもっといろいろな人たちの力があるのだろうと考えることができました。また、障がい者雇用の観点でも、良い組織体制ができていると感じました。それぞれの特性を理解して仕事を割り振ったり、こまめな休憩や声掛けなどを行うことで、より働きやすい環境が出来上がるのだと思いました。障がい者雇用では、障がい者をひとくくりにして同じ仕事を任せるだけ、という組織は多いのではないかと思います。ポラリスのように、その人の性格や個性を尊重し、一人一人を理解し、本人の能力を引き出せる組織がもっと増えれば、雇用する側にもされる側にも良い影響があるのではないかと思います。

◇仕事環境に障がいのある方がいることで、多様性を追求するだけでなく、職場全体に創造性や異なる視点をもたらすことができると感じました。さらには、協力や理解が深まることで、仕事環境がより包括的で温かいものになり、従業員全員が活気づきます。障がいのある方と共に働くことで、仕事は人々を結びつけ、成果がより意義深くなる可能性があるとも思いました。

◇働いている皆さんがそれぞれ志を持ち、仕事に意味を見出して業務を行っているという充実した環境に驚きました。今回の講義で室内清掃、ペットボトルの再生作業、落ち葉の掃き掃除など学内の多岐に渡る仕事を行っていることに、障がいを持つ皆さんに対して仕事を制限するのではなく、可能性を広げて仕事をお願いしており、ただ働くのではないという部分に大変感銘を受けました。ポラリスでは、働くということが、自主的な仕事、積極性、目標という肯定的なもの、という印象を受けました。このような働き方が広がってゆけば、多様性のある社会の実現に向かえると考えます。

◇大学のキャンパス内で清掃活動を行っているスタッフをたまに見かけることはありましたが、ポラリスという会社組織の存在や、障がい者の皆さんが業務に従事しているということは今まで知りませんでした。現在障がい者が障がいのない人と一緒に同じ社会の中で生活していくノーマライゼーションの考え方が一般的になってきており、街で障がいがあると思われる人を見かけるようなことは普通にありますが、具体的にどのように働き、どのように社会と関わっているのかに関してはイメージができていませんでした。今回の講義を通して、自分にとって非常に身近な場において障がい者が他の人と同じように社会参加をしているのだという実感を得ることができました。

企業によっては障がい者を雇用することを渋っているという話を聞くことがありますが、皆さんのお話を聞いて、一人ひとりの特性に合わせた適切なサポートや周囲からの理解があれば障がいがあっても問題なくその組織の中で十分な役割を果たせていけるのではないかと感じました。周囲の人々が障がい者の可能性を勝手な判断で狭めるのではなく、障がい者個人と向き合い、その人の強みや補助が必要な点を理解したうえで、適応していく必要があることを学びました。