2022年度 男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会

「ダイバーシティ推進が日本経済の未来を支える -ジェンダーの視点から-」

- 開催日:2022年12月7日(水)

- 講師:池永 肇恵 (いけなが としえ)氏

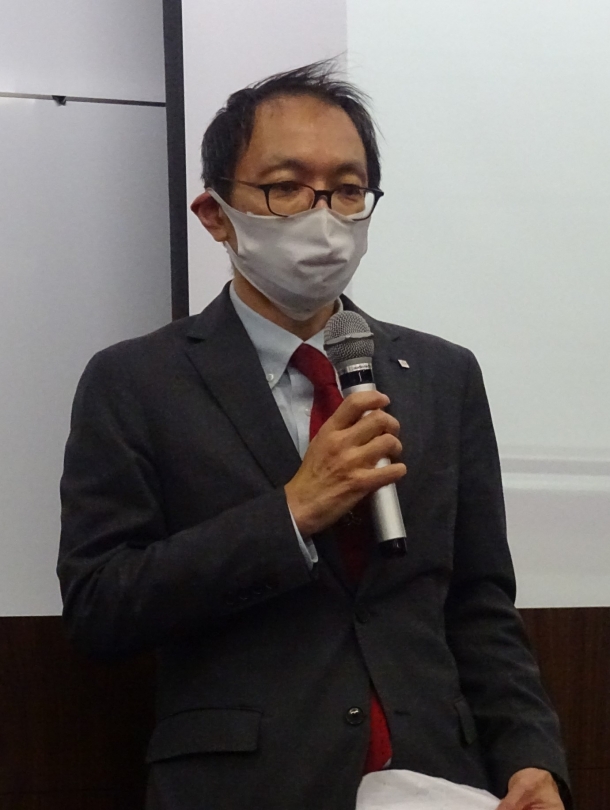

- 開会挨拶:麻生 享志 氏(早稲田大学ダイバーシティ推進担当理事、国際学術院教授)

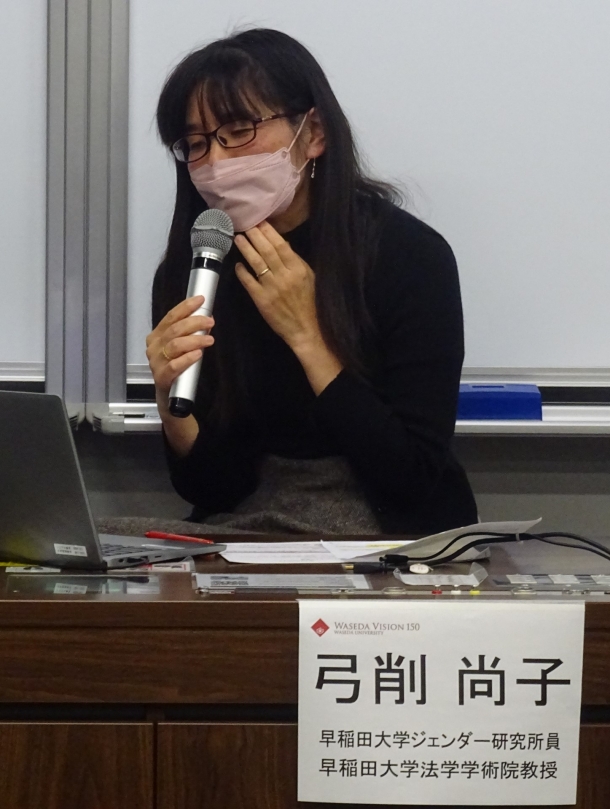

- 司会進行:弓削 尚子 氏(早稲田大学ジェンダー研究所員、法学学術院教授)

開催報告

2022年12月7日、男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会「ダイバーシティ推進が日本経済の未来を支える -ジェンダーの視点から-」を開催しました。講師には、元内閣府男女共同参画局長で現在は本学の非常勤講師も務める池永肇恵氏をお招きし、法学学術院・弓削尚子教授による司会で進行しました。講演は教室での対面(本学学生・教職員のみ)とオンライン配信(本学学生・教職員・一般)によるハイフレックスで行い、35名の参加がありました。

講演に先立ち、ダイバーシティ推進担当理事の麻生享志教授(国際学術院)より挨拶があり、「ダイバーシティの意義にはさまざまなとらえ方があるが、イノベーションの源泉でもある。今日の講演を通じて、日本の経済や社会全体にとってダイバーシティの達成がいかに重要であるかを再認識する機会としたい」と、本講演会の意義について語りました。

続いて司会進行の弓削教授から池永氏の略歴が紹介され、本講演が「ジェンダーと経済」という視点からダイバーシティ推進をとらえ直す意図があるとの説明がありました。

登壇された池永氏はまず、ダイバーシティの意義のひとつとして、イノベーションを促すことを挙げられました。ダイバーシティの推進によって、多様な視点や発想が「集合知」として高まり、その結果として組織・企業活動でこれまでなかったものが生み出される、と具体的な事例を挙げながら解説されました。

また、多様性は「リスクの回避」ともなることにも触れ、「同じような人だけが集まっている組織はリスクを見落とす。ダイバーシティ推進によって、リスクへの感度が上がり危機を回避しやすくなる」と述べられました。さらに「働き方改革による能力発揮・生産性向上という観点から個人の能力を活かすことにつながり、それがダイナミックな企業活動を促進する」とし、ダイバーシティ推進が組織・個人の成長に寄与すると強調されました。

さらに池永氏は「ジェンダー平等・女性活躍はダイバーシティの中核でありシンボルと位置づけられる。これすら実現できない組織では、どんなダイバーシティ推進の実現も難しい。女性が活躍できない組織は、優秀な人材から見放される」と断言されました。

次に、そもそもなぜジェンダーが問題とされるのか、そしてジェンダーギャップ指数についての言及があり、特に政治・経済などの分野で、諸外国に比べ日本のギャップが大きいとのお話がありました。中でも、日本の場合、就業者に占める女性の割合自体は国際的にみて大きな差はないものの、管理的職業従事者に占める女性の割合が著しく低い水準にあることを指摘。この背景として、諸外国では関係法令や制度の整備・導入が重点的に行われたこと、また日本では若い世代にとって、先行する世代でのロールモデルが乏しいことも関係していると解説されました。

続いて、日本のジェンダーギャップが大きい要因について、「男女のワークライフアンバランス」と「根強い固定観念、思い込み」の2つを挙げられました。まず、「男女のワークライフアンバランス」については、男性と女性それぞれの家事・育児・介護時間を比較検討をしたうえで、男性の育児休業の取得の少なさ・短さと、育児休業を取りたいと思ってもなかなか取りづらい現状があることについても言及されました。そのうえで、「男性の育児休業取得には、取得する『本人』、『配偶者』、『子ども』、『企業』、『社会全体』の『五方よし』といったとても大きな意義がある」と述べられました。

「根強い固定観念、思い込み」については、男女ともに「男性は仕事をして家計を支えるべきだ」「育児期間中の女性は重要な仕事を担当すべきでない」「共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべきだ」など、男女両方に性別役割意識が根強く存在することを指摘されました。そうした固定観念や思い込みによって人事領域で様々な不都合が生じる可能性に触れ、思い込みは誰にでもあることから、思い込みへの不断の疑問と修正、多様な視点により偏りを緩和する重要性を説かれました。

最後に「ダイバーシティ推進に向けた提言」について言及され、女性をはじめとした現在マジョリティとは言い難い人材に対し、管理職候補者としての計画的な育成が求められると強調されました。採用比率・役職者比率・候補者比率などそれぞれの分野で、「少し背伸びしたチャレンジングな数値目標」を策定し、ポジティブ・アクションも含む、実現に向けた具体的な施策を推し進めることが重要とされました。また、女性に対して実務経験や能力開発の公平な機会を与えることや上司の役割の重要性にも触れられました。そして、本質的に欠かせない要素として、男性の「働き方改革」や、すべての人にとっての柔軟な働き方の実現を挙げ、不在の人をカバーする場合に負担が特定の人に偏らないこと、職場の中に「お互いさまの文化」を育てていくことが重要であるとして、講演を締めくくられました。

講演の後は、弓削教授が講演内容を振り返りながら「同質性がはらむ危険性、というものは企業活動のみならず研究活動でも同じことがいえると感じた。それと同時に、最新のデータをお示しされていて、状況は特に若い世代を中心に少しずつ改善されつつある面もある、とこれまで個人的に感じていたことが裏付けられたように思う」と述べられました。

さらにその後の質疑応答において、会場とオンライン双方から寄せられる質問一つひとつに池永氏から丁寧な回答があり、活発な議論を見せながら講演会は終了しました。

当日実施したアンケートでは、「企業の実態がわかるとともに意識調査の結果は未だ根強い分業意識が示されており貴重な講義内容でした」「出発点では欧米諸国等とほとんど同じであった日本が、なぜここまでジェンダー平等後進国になってしまったのか、政策のまずさなのか、文化的要因なのか等々、いろいろと考えさせられるご講演でした」「ジェンダーギャップについては幼少期より解消に向け教育していく必要性を改めて感じました。ダイバーシティの推進に向け全国民が努力し素晴らしい国作りに期待したいです」などの感想が寄せられ、アンケートからも満足度の高さがうかがえる講演会となりました。