<開催報告>

2018年7月10日に、体験型ワークショップ「妊婦体験を通して考える、ワークライフバランス~子育てのライフスタイルとは~」が、早稲田キャンパス7号館3階305教室で開催されました。

今回のワークショップは、4部構成で実施されており、株式会社バースセンス研究所代表の大葉ナナコ氏に全体の進行のもと、学部生・院生・教員の参加者が、妊娠・出産・育児期の心身やライフスタイルの変化について理解を深め合いました。

子育ての担い手は誰? -CMで知る、アンコンシャス・バイアス-

第1部は、赤ちゃんと過ごす母親の生活が描かれた2つのCM動画を視聴後、グループディスカッションをしました。

日本と海外のCMを比較することによって、私たちが無意識に持つ偏見(アンコンシャス・バイアス)や、それが発生する仕組み、また、性別役割分業意識を誘発、固定しかねない、メディアの社会的影響力について理解を深めました。

妊娠した身体に必要な配慮とは -妊婦体験ジャケット装着を通して-

第2部は、妊婦の身体感覚を疑似体験できるジャケットを着用した軽動作体験です。

約7キロのジャケットを装着し、歩いたり、しゃがみこんだり、階段で足元が見えない怖さなどを体験することで、妊娠期の就労・家事・育児期に生じている身体的負担感が会場内で共有されました。

就労する妊婦には、時間差出勤や休息などの配慮が必要とされていますが、大きなおなかを抱え満員電車で立ったままで通勤する困難さや、長時間座ったままで働く負担感などの身体的負荷を疑似体験することにより、理解が深まった様子でした。また、妊娠期の家事・育児サポートについても、お風呂掃除や、靴の着脱・足の爪切りなど、普段何気なくできている動作が難しくなることを実感する機会となったようです。

本イベントで扱ったテーマを研究領域として学んでいるという参加者も「知識として知っていて想像している状態と、体験して初めてわかることには、大きな差がありますね」と実感のこもった声でおっしゃっていました。

育休取得で得た、新たな視点とは

第3部は、育休取得経験のある男性職員2名を交えての座談会です。

育休取得を決断したきっかけや、担当業務の引き継ぎ・休業中の業務対応有無・休業中の家事育児エピソード・育休取得がきっかけに生じた価値観の変化などをお話しいただきました。

お二人とも、第2子以降出産時に育休を取得されており、両親を頼れない中、上の子供の育児と新生児育児を担うのはパートナーの負担が強すぎると判断したことがきっかけだったとのことでした。実際に育児休業に入ると日々の家事の多さを実感すると共に、寝る間もないほどの忙しさや、子供と濃密に接する時間の豊かさなどを体験されたと語っていました。また、「価値観が変わる休業だった。自分がいなくては職場がまわらないのではと思っていたが、大丈夫だった。」「休んでみて初めて、家事・育児にかかる手間や量が理解できた」という職員の言葉を受けて、大葉氏からは、「自分がやらなくては、と無理を重ね、身体を壊す妊婦さんもいる。妊娠・育児期は、バトンタッチしていく勇気も必要なのかもしれない」とのコメントが添えられました。

また、価値観の変化について問われると、「夜遅くまで働いたり、飲みに行くのが当たり前だったが、復職後はパートナーの育児・家事負担を軽減するためにも業務効率を高め、できる限り早く帰宅したいと思うようになった。」「権利として認められている休業だが、実際に取得させてもらえると職場に対する感謝が生まれ、仕事を頑張ろうという気持ちになる。以前は、育児を理由に制約ある働き方をする人に対してマイナス感情を抱きがちだったが、現在はそういう時期の職員をサポートしたいと思っている」と、育休を機に生じた価値観の変化を共有してくださいました。

未来を創るチームになるために

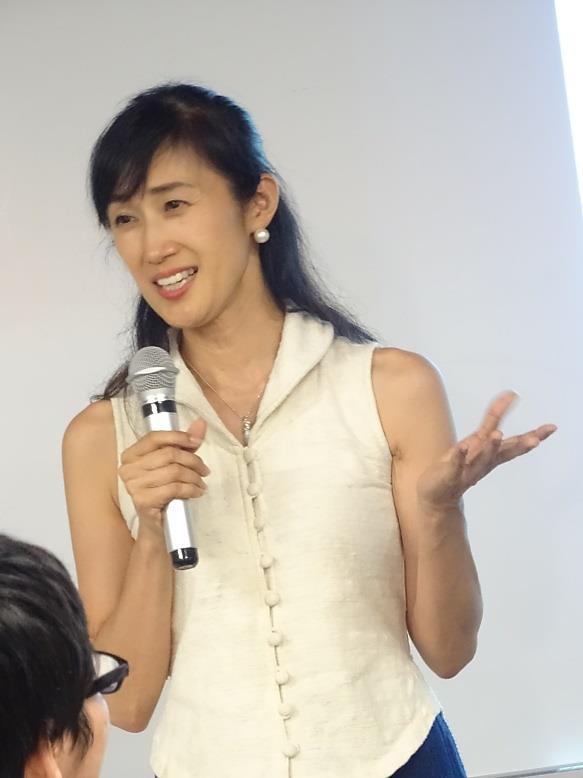

第4部は、大葉氏によるレクチャーです。

女性活躍には男性の働き方改革が必要であり、 男女が生理的性差を共有し、解決策を創造することが必要であると述べ、厚生労働省の数値目標、経済産業省が提唱しているホワイト企業が実施しているルールについて紹介を頂きました。また、女性の生理的性差の説明や、パートナーが育児家事を協働するメリットに関する調査データを踏まえ、男女共に家事育児を両立しながら働き続ける社会へ移行するためのポイントについてお話し頂きました。

男女が生理的性差を共有し、解決策を創造することが必要であると述べ、厚生労働省の数値目標、経済産業省が提唱しているホワイト企業が実施しているルールについて紹介を頂きました。また、女性の生理的性差の説明や、パートナーが育児家事を協働するメリットに関する調査データを踏まえ、男女共に家事育児を両立しながら働き続ける社会へ移行するためのポイントについてお話し頂きました。

参加者アンケートでは、「妊娠・出産・育児期の支援に関しては、ネット等である程度の知識を持っているつもりでしたが、実際に体験をしたり話を聞いたりすると想像以上にサポートが必要なのだと実感できました」「アンコンシャス・バイアスは、日々の生活の中にたくさん存在しているので、知らず知らずのうちに相手を傷つけてしまうと感じました」「動画を見てのディスカッションと育休取得者の方のお話がおもしろかった。学生には、産休・育休に理解ある環境に触れた上で社会に出てほしいなと思いました」というような感想が寄せられており、参加者の多くが体験を通して、妊娠・出産・育児期のワークライフバランスについて理解を深める貴重な機会となりました。