<開催報告>

2018年5月25日(金)、早稲田キャンパス7号館207教室にて、「WSCメンバーズ基金講座『ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ(基礎講義編)』」の公開講座を開催いたしました。

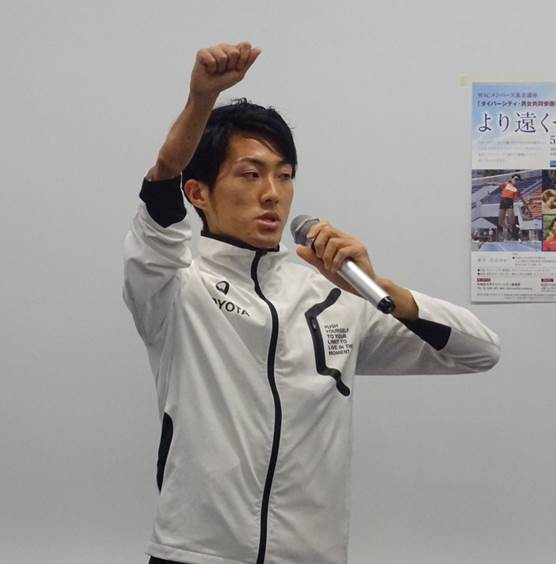

昨年に引き続き、リオ・デ・ジャネイロパラリンピピック銅メダリストの卒業生、芦田創(あしだ はじむ)さんをお迎えし、80名の参加がありました。

まず始めに、ダイバーシティ推進室長である矢口徹也 教育・総合科学学術院教授より、この講座についての説明と登壇者の紹介がありました。

まず始めに、ダイバーシティ推進室長である矢口徹也 教育・総合科学学術院教授より、この講座についての説明と登壇者の紹介がありました。

芦田氏はまず自己紹介として、現在の自分の記録や世界ランキングの自分の位置と、幼少期の頃に発症した自分の病気と向き合った人生について、年齢を重ねるごとに変化する心の移り変わりを詳細にお話しいただきました。自分は障がいがあると思っていなかったこと、健常者としての挫折と、障がい者として日本一になったからこそ感じる、健常者と障がい者の狭間の孤独感や精神的な苦痛、目標を見失った大学時代の3年間をぬるま湯と表現され、その後の恩師との出会いと衝撃を受けた言葉が紹介され、 「障がいということを言い訳にしないで生きたい」という強い決意と「金メダルは目標であり、通過点である」と、もう一歩進んだ目標について語られました。ハンデがあるから健常者と勝負できないと決めたのは自分であり、障がいを言い訳にしない、つらいことは美化されるから大丈夫、これが好き、これがやりたいという想いを持つことは、すべての人にとって必要で、これは障がいの有無ではないと、ご自身の経験からの言葉が続き、目標や夢という壁は絶対にあった方が良い、あきらめずに挑戦し、壁を乗り越えてほしいと、自分の壁を持つことの大切さと、その壁から逃げず向き合う姿勢を持ち続けてもらいたいという強いメッセージが参加者へ届けられました。

「障がいということを言い訳にしないで生きたい」という強い決意と「金メダルは目標であり、通過点である」と、もう一歩進んだ目標について語られました。ハンデがあるから健常者と勝負できないと決めたのは自分であり、障がいを言い訳にしない、つらいことは美化されるから大丈夫、これが好き、これがやりたいという想いを持つことは、すべての人にとって必要で、これは障がいの有無ではないと、ご自身の経験からの言葉が続き、目標や夢という壁は絶対にあった方が良い、あきらめずに挑戦し、壁を乗り越えてほしいと、自分の壁を持つことの大切さと、その壁から逃げず向き合う姿勢を持ち続けてもらいたいという強いメッセージが参加者へ届けられました。 また、勝利を手に入れた人だけが持つことのできる価値感や感覚を言語化することや、壁を乗り越えたときに見えたものを自分の言葉で表現し人々に伝えていくことが自分の使命とされ、自身の経験や学んできたことを伝えることで世界を変えたいという想いがあふれる講演となりました。最後に「自身と向き合える人は相手のことも認められる人であり、自分を認められる人を増やしていきたい、そして、自分自身に勝ちたい」という言葉で締めくくられました。

また、勝利を手に入れた人だけが持つことのできる価値感や感覚を言語化することや、壁を乗り越えたときに見えたものを自分の言葉で表現し人々に伝えていくことが自分の使命とされ、自身の経験や学んできたことを伝えることで世界を変えたいという想いがあふれる講演となりました。最後に「自身と向き合える人は相手のことも認められる人であり、自分を認められる人を増やしていきたい、そして、自分自身に勝ちたい」という言葉で締めくくられました。

この講演を受け、ダイバーシティ推進委員会委員で人間科学学術院長の藤本浩志教授がコメンテーターとして登壇されました。 まず、科目名であるダイバーシティという語に関連して本学のダイバーシティ推進宣言が紹介され、そこには男女共同参画に加えて障がいがある人への支援も取り上げられていることが指摘されました。また改めて本科目の全8回のシラバスが示され、今回の課題であるパラスポーツや障がいの支援の位置付けが説明されました。特に障がいの支援に対しては、障害者権利条約に基づく障害者差別解消法の重要な考え方である「合理的配慮」を取り上げ、原文のreasonable accommodationを合理的配慮と訳したことによる問題が指摘されました。accommodationとは配慮では無く、便宜、計らい、用立てという意味であって、法律で定められている合理的配慮とは思いやりというような意味での配慮のことでは無く、適切に便宜を図ったり用立てをすることであると、合理的配慮の考え方を明確化されました。

まず、科目名であるダイバーシティという語に関連して本学のダイバーシティ推進宣言が紹介され、そこには男女共同参画に加えて障がいがある人への支援も取り上げられていることが指摘されました。また改めて本科目の全8回のシラバスが示され、今回の課題であるパラスポーツや障がいの支援の位置付けが説明されました。特に障がいの支援に対しては、障害者権利条約に基づく障害者差別解消法の重要な考え方である「合理的配慮」を取り上げ、原文のreasonable accommodationを合理的配慮と訳したことによる問題が指摘されました。accommodationとは配慮では無く、便宜、計らい、用立てという意味であって、法律で定められている合理的配慮とは思いやりというような意味での配慮のことでは無く、適切に便宜を図ったり用立てをすることであると、合理的配慮の考え方を明確化されました。

当日実施したアンケートでは、「芦田さんのように、目標に向かって自信をもって突き進めるようになりたい、心に響きました」「とてもパワフルで力強い講演に心うたれました」「障がいがある方へのイメージも変わり、親しみを持てました」「障がいの有無ではない、自分にあてはまることが沢山あり励まされた」というような感想が寄せられ、参加者の多くが講演に感動し、今一度、自分を見つめなおす機会をもつ時間となりました。