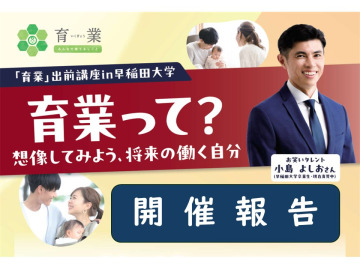

<開催報告>

2017年5月19日(金)、リオデジャネイロ・パラリンピックの銅メダリストで、本学政治経済学部卒業生の芦田創(あしだ はじむ)さんをお迎えして、WSCメンバーズ基金寄附講座『ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ』(グローバルエデュケーションセンター(GEC)設置全学オープン科目)公開講演会「腕がつかえないというスペシャルなこと-『個性』が際立つパラリンピック-」と題した講演会を早稲田キャンパス14号館402教室にて開催し、106名の参加者が講演内容に耳を傾けました。

はじめに、芦田さんが両腕を大きく伸ばし、左右の長さの違いを見せながら、病気の治療のため、右腕の成長が小学5年生で止まっていること、その他にも右半身に機能障害があることに言及されました。5歳から闘病生活を10年近く送り、運動は制限されていたため、遊びといえば病院で相部屋のおじさんたちとの将棋が主であったことや、最終的に治療方法がなくなってしまい、腕を切断することも考えなければならなくなったため、「腕があるうちに思いっきり運動をしたい」と、陸上を始めたところ、奇跡的に病気が治ったことなど、ユーモアを交えながらお話されました。

はじめに、芦田さんが両腕を大きく伸ばし、左右の長さの違いを見せながら、病気の治療のため、右腕の成長が小学5年生で止まっていること、その他にも右半身に機能障害があることに言及されました。5歳から闘病生活を10年近く送り、運動は制限されていたため、遊びといえば病院で相部屋のおじさんたちとの将棋が主であったことや、最終的に治療方法がなくなってしまい、腕を切断することも考えなければならなくなったため、「腕があるうちに思いっきり運動をしたい」と、陸上を始めたところ、奇跡的に病気が治ったことなど、ユーモアを交えながらお話されました。

また、日本を代表するパラリンピアンの山本篤さんとの出会いから始めたパラスポーツでの栄光と挫折、就職活動をきっかけとして気付いた右腕がつかえないという個性、目標としてきたリオパラリンピックで、リレーではメダルを獲得しながらも、個人競技の走り幅跳びでは予選敗退をした悔しさなどお話いただき、現在は2020年の東京オリンピック・パラリンピックでの金メダルを目指してより一層厳しい練習に取り組む傍ら、講演活動も積極的に行っているという近況報告もありました。

こういったご自身の生い立ちやエピソードのほか、世界のパラリンピアン達を例に出しながら、競技レベルが低いと誤解されがちなパラリンピックにおいて、オリンピックの記録を超える例もあることや、障がいやバックグラウンドが全く異なるパラリンピアンが、それぞれ創意工夫し、競技するという「フラット」ではないからこそ感じる面白さがパラリンピックにはあることを述べられる一方、日本では競技人口の少なさや競技を始めるまでに壁があるために、依然として競技力が低いことが大きな課題であるというお話もされました。

こういったご自身の生い立ちやエピソードのほか、世界のパラリンピアン達を例に出しながら、競技レベルが低いと誤解されがちなパラリンピックにおいて、オリンピックの記録を超える例もあることや、障がいやバックグラウンドが全く異なるパラリンピアンが、それぞれ創意工夫し、競技するという「フラット」ではないからこそ感じる面白さがパラリンピックにはあることを述べられる一方、日本では競技人口の少なさや競技を始めるまでに壁があるために、依然として競技力が低いことが大きな課題であるというお話もされました。

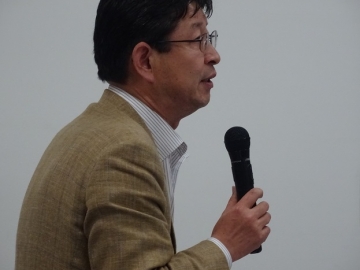

終わりに本学競走部部長・人間科学学術院長である藤本浩志教授より「パラリンピックのあり方、フェアネスとはどうあるべきなのか、ということを考えるきっかけとなった。芦田さんの姿勢・生き方は障がいがある方のみならず、さまざまな領域の人々を元気にさせると私の今の実感からも言えるのではないか」というコメントをいただきました。

講演会終了後も、芦田さんが持参された銅メダルを一目見たいと参加者の方々が演壇の前に列をつくり、記念撮影をする方も多くいらっしゃいました。

講演会終了後も、芦田さんが持参された銅メダルを一目見たいと参加者の方々が演壇の前に列をつくり、記念撮影をする方も多くいらっしゃいました。

当日実施したアンケートでは、「『かっこいい障害者』という言葉が印象に残りました。障がいの有無に関係なく誰もが普通に過ごせる社会をつくりたいと思いました。」「自分の知らない障がいの世界を、リアリティのあるお話で教えてもらったこと、とても刺激的でした。」「パラリンピックへの印象や考え方がすこし変わったように思いました」「めっちゃかっこよかったです!!東京パラリンピック応援しています!!」というような多くの感想が寄せられ、また講演の満足度に関する質問においても、多くの方から高い評価を得た講演会となりました。

- 人間科学学術院長 藤本浩志先生

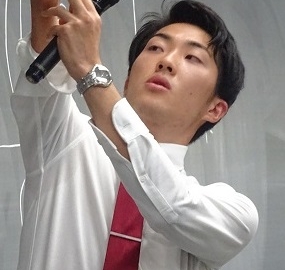

- 参加者からの質問に答える芦田さん

- 黒板に図を書く芦田さん

- 講演する芦田さん1