社会に出て困った場合にどうするか? 会社に入ってからのトラブル対処法を知ろう!

労働問題に明るい本学商学部卒業生廣川理恵子弁護士をお招きし、社会に出ると遭遇する仕事上の思わぬ困難への対処法を学びました。

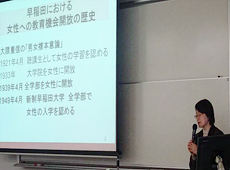

冒頭、畑惠子早稲田大学男女共同参画担当理事より「Waseda Vision150における男女共同参画」として、本学の男女共同参画の歩みや課題、施策の充実および、創立150周年を見据えた中・長期計画Waseda Vision150に掲げられる教育・研究の質の向上のための男女共同参画推進の重要性、その推進拠点である当推進室の諸活動についての話がありました。そして、キャリア形成やライフイベントサポート事業の一環である、廣川弁護士による本講座で、法解釈を身近に捉える意識を鍛えていってほしいと述べました。

冒頭、畑惠子早稲田大学男女共同参画担当理事より「Waseda Vision150における男女共同参画」として、本学の男女共同参画の歩みや課題、施策の充実および、創立150周年を見据えた中・長期計画Waseda Vision150に掲げられる教育・研究の質の向上のための男女共同参画推進の重要性、その推進拠点である当推進室の諸活動についての話がありました。そして、キャリア形成やライフイベントサポート事業の一環である、廣川弁護士による本講座で、法解釈を身近に捉える意識を鍛えていってほしいと述べました。

考えていただくことをメインにと、廣川弁護士のお話が始まります。

I 入社時に確認しておくべき事項

- 雇用契約書

- 社員規則

II 会社においてトラブルに遭遇した場合にとるべき手段

- パワハラ・セクハラの被害者となった場合

- パワハラ・セクハラの加害者となった場合

と、実際に直面した場合どうするかに力点をおいて考える時間となりました。

I 入職時に社員規則をよく確認しておく、雇用契約上で問題が生じたら社員規則を確認するのが鉄則と解説がありました。

I 入職時に社員規則をよく確認しておく、雇用契約上で問題が生じたら社員規則を確認するのが鉄則と解説がありました。

II 3つの典型事例を通して、参加者間で考えていくミニワークに入ります。

- 事例1 セクハラ被害者といえる?

35歳男性、結婚しないのかと度々問われ、忘年会等でもからかわれて不快。どう対処すればよいか。 - 事例2 パワハラ加害者かどうか?

部下に協調性のなさを注意したら内部告発。どう対処すればよいか。 - 事例3 パワハラの訴え会社としてどうする?

上司にパワハラを受けたと社員が配置転換を人事部に要求してきた。会社としてどう対応すべきか。

この3事例はパワハラ/セクハラにあたるか? 該当するならその理由を考えてみようと課題が出されます。4人1グループとなって検討20分。未知なる体験に、知恵や常識を総動員し結論を求めました。グループの統一見解の発表では、各事例パワハラ/セクハラにあたるか否か見解が分かれ、その理由や対処法もさまざま意見が出ました。

廣川弁護士から判例に基づく解釈ポイントの解説があり、ペンを走らせる音が響きました。

- 事例1 セクハラの解説

現時点で本件はセクハラにあたらない可能性が高い。相手が嫌がるのに執拗であれば問題となる。嫌がらせが不法行為とまでなるかどうかは判例も分かれると説明され、セクハラ被害にあった場合の対応手段について示唆もありました。 - 事例2 パワハラの解説

ポイントは、部下に注意することはパワハラにあたるか、内部告発の効果とはどんなものか、自分が訴えられたら、またはパワハラにあったらどう対処したらよいか、として解説がなされました。パワハラの判断は指導か/指導を逸脱しているかによるのでケースにより異なる、パワハラに遭遇したら、随時メモをとり、上司・相談機関等に相談する等、対応手段が示されました。 - 事例3 パワハラ・セクハラへの組織としての対応の解説

組織としてその上申を受けたら、先ず調査する。パワハラ訴えでの配置転換要望には、事実確認はするが配置転換に応じるのが原則。同じ職場に置くままにするのは組織として安全配慮義務に欠くことになると解説されました。

フロアとの質疑応答では、不法行為とはどのようなものを指すのか? パワハラ/セクハラの立証、証拠を集めるのは難しくないか? みなし残業についてどう考えたらよいか? など、実生活や事例検討を通して生じた疑問についての質問がなされ、廣川弁護士からの率直な回答に、頷く姿が多くありました。

最後に、生きていくとさまざまな問題に遭遇する。法的な知識があると、これを乗り越えることを助けてくれるでしょう。ただし、本当に困ったときは、ネット上の情報に惑わされたりせず、専門家である弁護士に相談してほしいと、しめ括られました。

参加した感想として、「セクハラ・パワハラの問題は身近に感じるものではなかったので、対処法を考えてなかったが、この機会に知ることができてよかった」「被害者としての問題しか頭になかったので、加害者にもなり得る可能性、具体的解決手段を聞けたことは有意義だった」「人の感情には明確な境界がないので、法律だけで判断するのは難しいんだと改めて感じた」「弁護士としての実務目線の判断が伺えた」「グループワークも交えながら事例について考えられてよかった」と声が寄せられました。