連載 ワークライフバランス挑戦中! 第25回

目の前にあることを大切にしていく、という当たり前のことに気づくまで

政治経済学術院准教授 浅古 泰史

研究者としてのフラストレーション

大学院生だった頃は、目が覚めてから寝るまで、ずっと研究に没頭していました。土日も関係なく、朝起きてから夜寝るまで、日によっては明け方になるまで研究をしていました。それは、子供が生まれた後で激変をします。

大学教員の仕事は時間的に融通が利きます。そのため、保育園から呼び出されたり、病気や怪我で休ませる必要があったり、子供が強く登園拒否をしたときには、できるだけ対応しました。私には子供が3人いるのですが、基本的に土日に作業時間はほとんどなく、平日も時間を取られ、何もできない日も多々ありました。研究では、持続的な思考が必要です。途中で子供のことで思考を止めざるを得ない状況下では、なかなか研究が進みません。

大学院生の時と比して、研究の進展は極めて遅くなったと言えます。「さぁ、夏休みだ! とことん研究するぞ!」といった矢先に子供が骨折し、長期にお休みが必要になる、なんてこともありました。

これは研究者としては、ものすごいフラストレーションでした。やりたいことがやれない。公刊論文が出せない。最新の研究から取り残される。そういう恐怖心と闘いながら、子育てをしてきたように思います。

父親としてのフラストレーション

研究を犠牲にしているからと言って、家族に時間を十分に使っているかと言うと、そうではありません。仕事上、学会や学務で土日に駆り出されることも多いので、遊びの約束が果たせないこともあります。(3連休のど真ん中に仕事を入れるのはやめてほしいです…)私は食べることが好きなので家事では料理を担当していますが、他の家事に関しては妻に負担をかけることが少なくありません。子供にイライラして接することも少なくありません。

新型コロナウィルス感染症が拡大する前に、子供の体調が悪くなって休んだ日がありました。でも、どうしても出席が必要な会議があったため、一緒に大学まで来たこともあります。会議を終えてみると、子供の体調が悪化していて、慌てて帰ったことがあります。大事には至りませんでしたが、未だに後悔しています。

結局、完璧な父親でも、研究者でもないわけです。正直、「ワークライフバランス」なんて取れたと思ったことは、一度もありません。

コロナ禍と諦めと

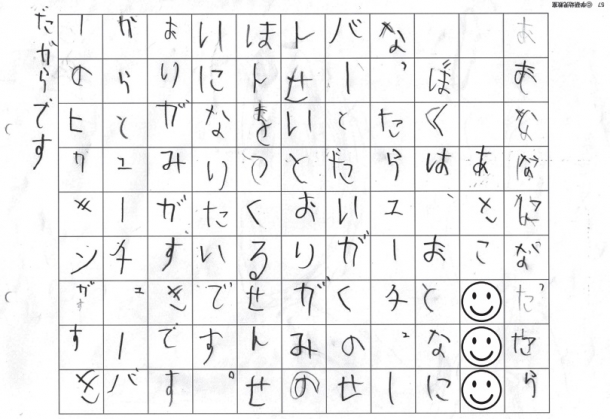

そんな中でも、幸せなこともたくさんありました。子供が登園拒否の日などは、子供を研究室に連れてきていました。個室ですので、周囲に迷惑をかけずに気楽に連れてくることができます。子供たちも大学に来ることを楽しみにしているところもあり、今ではちょっとしたイベントです。次男は、将来の夢に「大学の先生」と言ってくれるようになりました。玩具のたくさんある研究室がほしいだけだとは思いますが、うれしいものです。海外学会に、子連れで参加したこともあります。そういう小さな幸せを大事にしながら、毎日フラストレーションと闘ってきました。

その中でコロナ禍に見舞われたわけです。致命傷です。手伝ってくれていた母や義母も頼れなくなり、感染対策のため学童保育に預けるのも最小限にしました。家のことをやる合間に、オンライン講義の教材を作るだけで、どんどんと時間が溶けていく感じでした。

ただ、あまりに極端なことが生じたこともあり、コロナ禍を通して、何か自分の中で少しずつ「諦め」ができるようにはなってきました。諦めと言うと聞こえは悪いですが、一種の割り切りです。まだ悟りの境地には至っていませんが、「ワークライフバランス」を絶対に取らないといけない、という思いを捨てて、目の前の幸せを大事にしながら、できることをやっていくしかないのではないのか、と思いはじめています。

<プロフィール>

浅古 泰史(あさこやすし) 1978年生まれ。2001年慶應義塾大学経済学部卒業。2003年一橋大学で修士号(経済学)取得。2009年ウィスコンシン大学マディソン校でPh.D.(経済学)取得。日本銀行金融研究所エコノミストなどを経て現職。主著に『政治の数理分析入門』(2016年, 木鐸社)や『ゲーム理論で考える政治学』(2018年, 有斐閣)がある。