- ニュース

- 「環境システム評価論」 特別講義―大久保山散策

「環境システム評価論」 特別講義―大久保山散策

- Posted

- Mon, 23 Jul 2018

2018年7月13日(金)撮影

7月13日(金)、「環境システム評価論」(納富信教授)の授業では森林インストラクター・環境カウンセラーの神座侃大(じんざまさひろ)さんを外部講師としてお招きし、特別講義ならびに大久保山散策が行われました。授業の様子を取材させていただきましたので、ご紹介させていただきます。

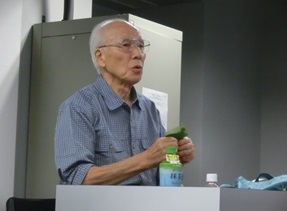

神座さんは、本庄市内在住、森林インストラクターならびに環境カウンセラー一期生で、ながらく本庄市内をはじめ、所沢など多くの雑木林の管理・手入れを行なっていて、森林生態系について造詣が深い方です。環境・エネルギー研究科では、大学院開設以来、神座さんに本庄キャンパスの森林生態系についてのレクチャーをお願いしていて、多くの学生さんが多くの知識と経験を得てきました。

まずはレクチャールームで森林の生態系について講義が行われました。

今回フィールド観察をおこなう大久保山は、レクチャールームのある93号館や本庄高等学院が建つ本庄キャンパス一帯の森林を指します。大久保山は人工林(雑木林Ⅱ)に分類され、農業用に人が利用する目的で特定の木々を植えて育てた里山とのこと。人が利用し手入れをしてきた里山は、現在は資源としての価値が薄れ、衰退が進み、それが大きな環境破壊に繋がっているとの説明がありました。

雑木林は生物多様性の維持、大気環境の調整や浄化等、身近な環境形成に大きく関わっています。講義の中で、神座さんから『山の衰退はすなわち国の衰退である』という秋田藩の家老・渋江政光の言葉が紹介されましたが、環境崩壊が進む現代で、雑木林の維持管理がいかに必要か考えさせられる講義でした。

レクチャールームでの講義終了後、いよいよ大久保山に突入します。建物から一歩足を踏み出すと、そこには大久保山の緑豊かな森林が広がっています。学生の皆さんは長靴や虫よけスプレー持参で準備万端。いざ神座さん先導のもと、山へと向かいます。

大久保山の主な構成樹種は、薪炭材として用いられるコナラ、クヌギ、ヤマザクラ、アカマツだそうでうす。講義の中で説明のあった「萌芽更新」により、成長した木々についても実際に確認することが出来ました。また、蒸し暑いこともあって虫も多く、普段目にすることが無い学生さん達は、約45分ほどの観察でしたが、自然豊かなキャンパスに驚いていた様子でした。

神座さん、ありがとうございました。また、学生の皆さん、お疲れさまでした。

- Tags

- アウトリーチ