- ニュース

- 【開催報告】シンポジウム「先端科学技術と法」が開催されました

【開催報告】シンポジウム「先端科学技術と法」が開催されました

Dates

カレンダーに追加0304

SAT 2023- Posted

- Thu, 27 Apr 2023

シンポジウム「先端科学技術と法」

主 催:早稲田大学法学部

共 催:早稲田大学比較法研究所、早稲田大学先端技術の法・倫理研究所、早稲田大学理工学術院総合研究所、早稲田大学AIロボット研究所

日 時:2023年3月4日(土)13:00-16:00

場 所:早稲田キャンパス26号館 地下1階 多目的講義室(B104)

講義室での対面・ライブ配信のハイブリッド開催

参加者:152名(うち学生73名)

早稲田大学法学部は2022年度に「先端科学技術と法コース」を新設し、先進的な科学技術に関する理解を深めるだけでなく、科学技術の発展が人間や環境に与える影響を踏まえて、科学技術に関わる多様な法を体系的に学び、人と自然界の共生のあり方を倫理的な視点から考察できる人材の育成に注力してきました。2023年3月4日に開催された今回のシンポジウムでは、本大学の「文理融合」教育の可能性について、理工学と法学それぞれの専門家の発表から探るとともに、本年度「先端科学技術と法」コースを受講した学生が、フィールドワークなどを通して学んだことを発表し、そして最後に、2023年度の本コースの展望を紹介しました。

最初に、法学部長・田村達久教授(法学学術院)が開会の挨拶を述べるとともに、法学部教務主任・金澤孝教授(法学学術院)が、今回のシンポジウムの趣旨を以上のように説明をしました。

第1部 早稲田大学における法学と理工学との「文理融合」教育の可能性

1.記念講演:「理工学から見た『文理融合』教育の可能性」 AIロボット研究所 所長 尾形 哲也 理工学術院教授

尾形教授は、早稲田大学におけるヒト型ロボット研究が、その開始時から人文社会科学との共同を念頭に置いた形で始まったことを先ず振り返った上で、昨今、画像・音声・自然言語等の処理において圧倒的なパフォーマンスを示している深層学習の実情とその応用事例について説明しました。その中で、ロボットと人間とのインタラクションという自身の昔の研究テーマを振り返り、「社会とのつながりが希薄な基礎研究」と思われていたものが、突然「社会との関わりの中で考えられなければならない研究」に変わることがある点に、注意を促しました。また、AIをめぐる最新の研究を踏まえ、今後、AIを使いこなす人々とそうでない人々との間の格差という問題に向き合わざるを得ないこと、また、AIによる個人の認識・評価の中に人種差別や性差別が入り込む危険があること、更には個人のメンタリティの不正な操作に利用されるおそれがあることに言及し、文理融合の教育研究の中でこうした先端技術について検討を重ねていく必要があると述べました。

尾形教授は、早稲田大学におけるヒト型ロボット研究が、その開始時から人文社会科学との共同を念頭に置いた形で始まったことを先ず振り返った上で、昨今、画像・音声・自然言語等の処理において圧倒的なパフォーマンスを示している深層学習の実情とその応用事例について説明しました。その中で、ロボットと人間とのインタラクションという自身の昔の研究テーマを振り返り、「社会とのつながりが希薄な基礎研究」と思われていたものが、突然「社会との関わりの中で考えられなければならない研究」に変わることがある点に、注意を促しました。また、AIをめぐる最新の研究を踏まえ、今後、AIを使いこなす人々とそうでない人々との間の格差という問題に向き合わざるを得ないこと、また、AIによる個人の認識・評価の中に人種差別や性差別が入り込む危険があること、更には個人のメンタリティの不正な操作に利用されるおそれがあることに言及し、文理融合の教育研究の中でこうした先端技術について検討を重ねていく必要があると述べました。

2.一般講演:「法学から見た『文理融合』教育の可能性」 先端技術の法・倫理研究所 所長 田村 達久 法学学術院教授

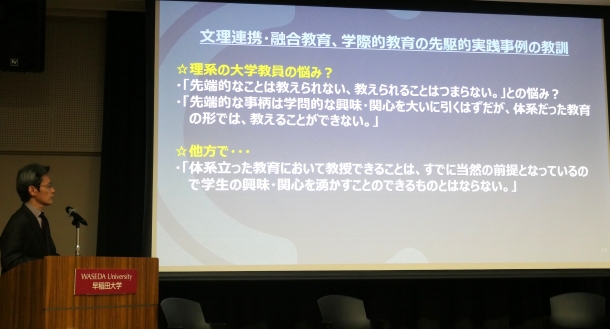

田村教授は、行政法を研究してきた自身の経験を踏まえ、都市計画の規制や公害・環境規制、医薬品規制、食品衛生規制、原子炉規制など、様々な法的判断をする上で、文理融合の教育教育が非常に重要であると、先ず議論しました。また、2022年4月から新設された「先端科学技術と法コース」の中で、生命科学技術のゲノム編集工学ツールを取り上げた教育実践を聴衆に共有しました。そして、文理融合教育のカリキュラムの体系化の難しさや、先端的動向を適切に評価・教育することの難しさは間違いなくあるとしても、理系の専門家との連携教育によって、法的・倫理的諸問題をよりよく、かつ効果的に学生に伝えることができるという実感を述べました。

田村教授は、行政法を研究してきた自身の経験を踏まえ、都市計画の規制や公害・環境規制、医薬品規制、食品衛生規制、原子炉規制など、様々な法的判断をする上で、文理融合の教育教育が非常に重要であると、先ず議論しました。また、2022年4月から新設された「先端科学技術と法コース」の中で、生命科学技術のゲノム編集工学ツールを取り上げた教育実践を聴衆に共有しました。そして、文理融合教育のカリキュラムの体系化の難しさや、先端的動向を適切に評価・教育することの難しさは間違いなくあるとしても、理系の専門家との連携教育によって、法的・倫理的諸問題をよりよく、かつ効果的に学生に伝えることができるという実感を述べました。

3.対談:「法学×理工学の『文理融合』教育の可能性について熱く語る」

モデレーター:島岡 未来子 研究戦略センター教授・

神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科教授

対談者:尾形 哲也 理工学術院教授 × 田村 達久 法学学術院教授

二つの講演が終了した後、島岡教授をモデレーターとして、尾形教授・田村教授による対談が催されました。その中で、AIなどの先端技術をめぐる国際的潮流、それぞれの観点から見たときの文理融合教育の可能性が議論されました。特に印象的であったのは、理系研究者の中には、「これは倫理的・法的に問題がある」と言われるのではないかと不安になって研究に尻込みすることもあるが、実際にはそうではない場合もあるから、人文社会科学の知見の摂取は重要であるという点でした。その他、文理が互いの知見を摂取するための空間づくり、プロジェクトの組み立て方、そして今回のシンポジウムを視聴している高校生へのメッセージなども、それぞれが述べました。

第2部:2022年度「先端科学技術と法」コースにおける受講生の報告等

第2部では、まず「先端科学技術と法」コースのコーディネーター・肥塚肇雄教授(法学学術院)が、本コースの教育理念などについて簡潔に説明した後、2022年度のコース履修生が一年間学んできたことを発表しました。

肥塚ゼミ受講生は、「香川県三豊市粟島における医療課題とオンライン診療 -教室から『飛出し』フィールドへ-」というタイトルで、2022年度に学んだことを報告しました。次に、平井光貴ゼミ受講生は、ソーシャルメディアを取り巻く諸問題に焦点を当て、特に市場におけるGAFAの独占的地位と、SNSのUIがユーザーの表現・思考にもたらす影響について、学んだことを共有しました。

その後、2023年度の「先端科学技術と法コース」の展開として、肥塚教授が新年度嘱任教員と新規開講科目を紹介するとともに、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・荒川裕司執行役員より、寄附講座「メタバースと法」の開講にあたってのご講演をいただきました。最後に、比較法研究所幹事・岡田正則教授(法学学術院)が閉会の挨拶を述べ、本シンポジウムは盛況のうちに幕を閉じました。

(文・松田和樹・早稲田大学比較法研究所助手)