- ニュース

- 【開催報告】講演会「性的自己決定の権利──カナダの事例を素材として」が開催されました

【開催報告】講演会「性的自己決定の権利──カナダの事例を素材として」が開催されました

Dates

カレンダーに追加0422

SAT 2023- Posted

- 2023年5月12日(金)

比較法研究所主催講演会

「性的自己決定の権利──カナダの事例を素材として」

【日 時】 2023年4月22日(土)16:00-18:00

【場 所】 早稲田キャンパス 8号館303教室

【講演者】 松井 茂記 (ブリティッシュ・コロンビア大学教授)

【世話人】 長谷部 恭男

(早稲田大学法務研究科教授、比較法研究所員)

【参加者】 12名(うち学生3名)

2023 年 4 月 22 日、ブリティッシュ・コロンビア大学の松井茂紀教授教授は、早稲田大学において、「性的自己決定の権利──カナダの事例を素材として」と題する公開講演を行いました。

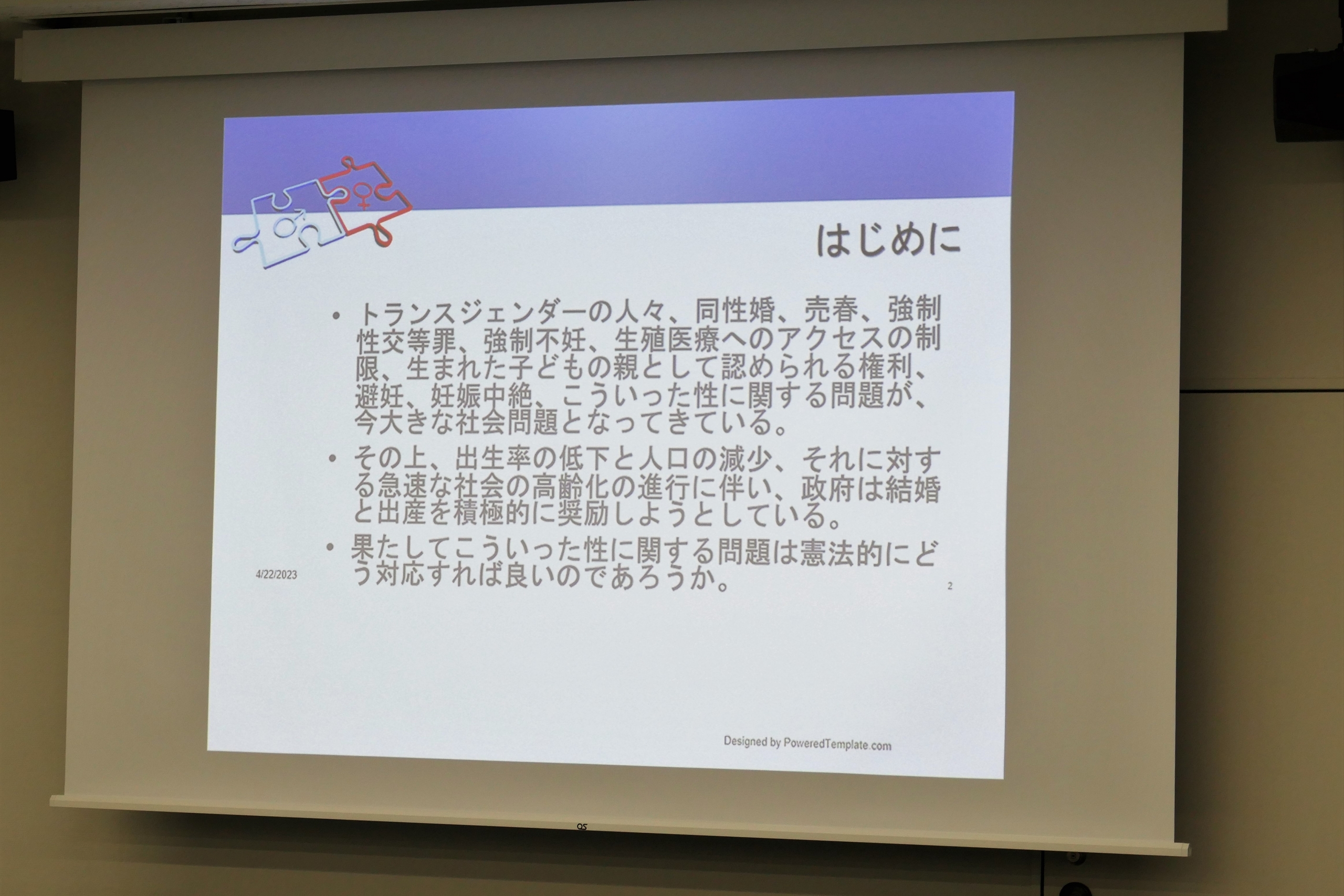

松井教授は、まずトランスジェンダー、同性婚、生殖治療へのアクセス、妊娠中絶などの性に関する社会問題と法律による対応について、日本とカナダの現状をそれぞれ紹介しました。これらの問題に対する日本とカナダの対応が大きく異なっており、カナダの現状に照らすと、日本の現状はこのままでよいのかという疑問を松井教授は提起しました。

続いて、松井教授は、性に関する諸問題の対する日本の現状は、性に関する個人の決定権が憲法上の権利として認められていないことに起因すると指摘しました。アメリカにおいて、合衆国最高裁はこれらの問題を個人のプライバシーの権利の問題として対応するようになったことを鑑みて、日本でも、憲法のもとで自己決定権を認め、またはプライバシーの権利として捉えることによって対応すべきという考え方が近年において有力となっています。ところが、プライバシーの権利は、その定義と範囲が曖昧になるため、そもそもプライバシーの権利を憲法上の基本的人権と主張することには無理があるように思われます。

そこで、松井教授は、こうした権利の焦点を性に関する自己決定権として構想する考え方を提案しました。このような限定した自己決定権の根拠は、日本国憲法 13 条、14 条および24 条に見出すことができるとされています。松井教授によると、性に関する自己決定権は、個人にとって極めて重要であるだけでなく、自由で民主的な社会を次の世代に受け継いでいってもらうためにも必要と考えられます。

そこから、松井教授は、いくつかの具体的事例を通じて、性に関する自己決定権の必要性を説明しました。最後に、教授は性に関する自己決定権を認めることが政府の人口政策にもたらす影響について検討し、講演をまとめました。

ディスカッションにおいて、自己決定権の範囲を制限する際の論理、性に関する諸問題の考え方に宗教が与えうる影響、中絶に関するアメリカとカナダの考え方の相違、人類存続と自由で民主的社会の維持との関係、移民政策がもたらす長期的な影響などについて、幅広い議論がされました。

(文:周洪騫・比較法研究所助手)

- Links

- 開催案内