- ニュース

- 【開催報告】比研主催講演会「女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅」が開催されました

【開催報告】比研主催講演会「女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅」が開催されました

Dates

カレンダーに追加0423

WED 2025- Place

- 早稲田キャンパス27号館303教室

- Time

- 17:00~18:30

- Posted

- Mon, 12 May 2025

『女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅』

- 主 催:早稲田大学比較法研究所

- 共 催:早稲田大学法学部、早稲田大学法学研究科

- 日 時:2025年4月23日(水)17:00~18:30

- 場 所:早稲田キャンパス27号館303教室

- 言 語:英語

- 講演者:Sara De Vido(ヴェネツィア カフォスカリ大学・教授)

- 世話人:古谷 修一(比較法研究所研究所員、早稲田大学法学学術院教授)

- 参加者:20名(学生12名)

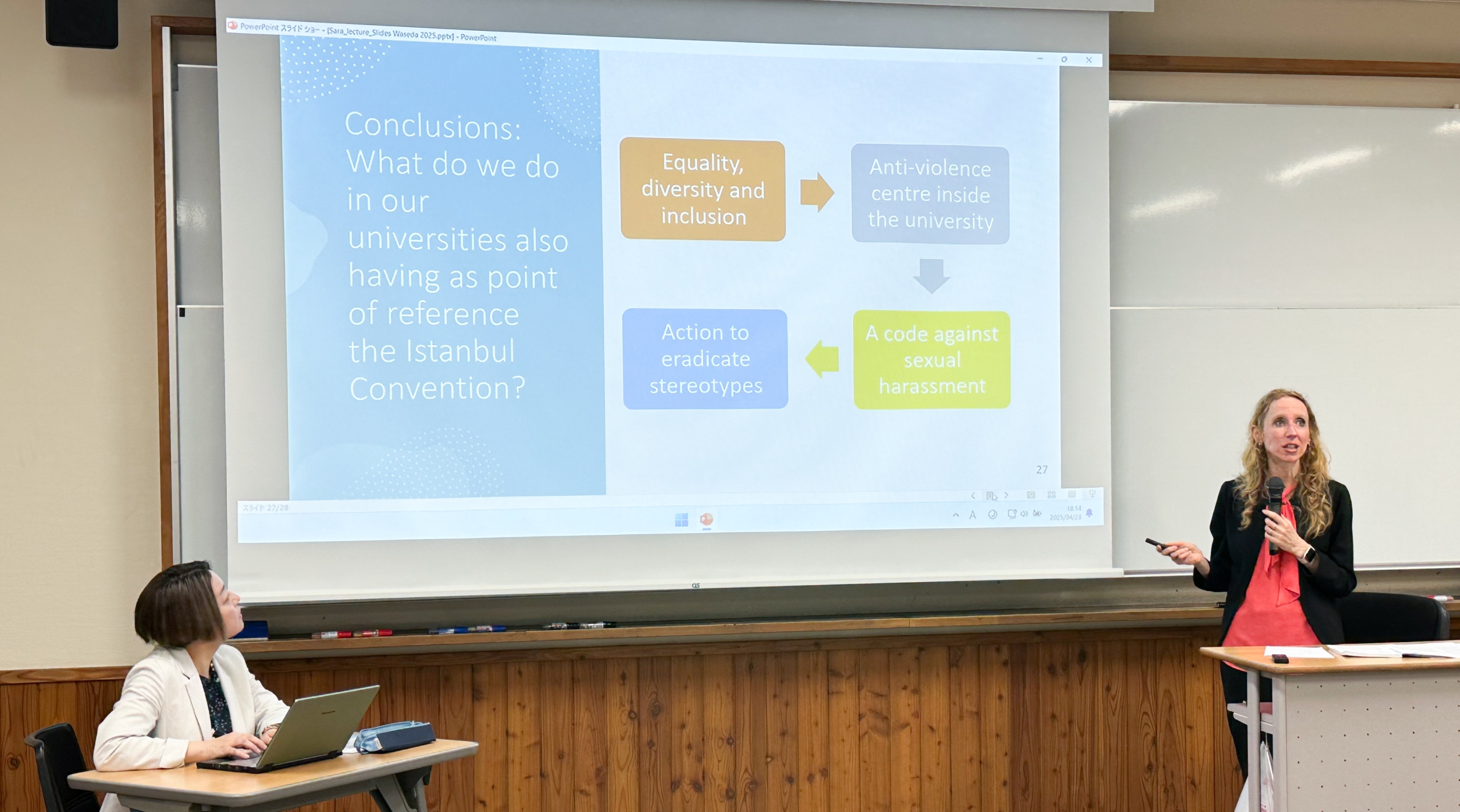

2025年4月23日(水)、早稲田大学にて講演会「女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅」が開催されました。講演者のSara De Vido教授(ヴェネツィア カフォスカリ大学)は、国際人権法、特に女性の権利の専門家であり、「女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅に関する条約」(イスタンブール条約)についてコメンタリーも出版されています。De Vido教授は、イスタンブール条約の背景や同条約の革新性について講演をされました。

2025年4月23日(水)、早稲田大学にて講演会「女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅」が開催されました。講演者のSara De Vido教授(ヴェネツィア カフォスカリ大学)は、国際人権法、特に女性の権利の専門家であり、「女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅に関する条約」(イスタンブール条約)についてコメンタリーも出版されています。De Vido教授は、イスタンブール条約の背景や同条約の革新性について講演をされました。

まず、De Vido教授は、女性に対する暴力の現状とイスタンブール条約の背景について紹介しました。世界中の3人に1人の女性が性的及びその他の暴力を受けた経験がありますが、暴力被害のほとんどが警察等の当局に通報されておらず、女性に対する暴力が社会全体に蔓延しているのが現状です。イスタンブール条約は2011年に採択されました。同条約以前には、「女性に対するあらゆる形体の差別の撤廃に関する条約」(CEDAW)をはじめとするいくつかの条約があり、イスタンブール条約はそれらの学びの中から誕生しました。

イスタンブール条約は、女性に対する暴力が社会の構造的な問題であること、さらに女性に対する歴史的な差別の結果であることをその前文で確認しています。De Vido教授は、イスタンブール条約の革新性は、民事・刑事を含む包括的なアプローチを用いて女性に対する暴力を排除する枠組みにあるとします。イスタンブール条約が規定する国家の義務は、次の4つの柱に分類されています。Prevention(専門家の育成や啓発活動)、Protection(被害者や暴力を目撃した子供の保護)、Prosecution(女性に対する暴力行為の刑罰化や二次被害の防止)、そしてPolicies(国家レベルでのアクターの連携)です。さらに、EUが2023年にイスタンブール条約に加入したことによる各EU加盟国への影響やGREVIO(イスタンブール条約の監視メカニズム)についても説明がありました。

最後に、De Vido教授は、私たちがステレオタイプ的な考え方を除去していく必要性について述べられ、イスタンブール条約が国家にだけではなく、私たち個人の日常の指針にもなるとしました。

質疑応答では、イスタンブール条約とEUの関係や加入状況について質問が寄せられ、活発な議論が行われました。

(文:ドイル 彩佳・比較法研究所助手)