- 学生報告書

- 西村こと 文学研究科 日本語日本文学コース

西村こと 文学研究科 日本語日本文学コース

- Posted

- Tue, 28 Mar 2023

ブリティッシュコロンビア大学ワークショップ参加報告

文学研究科日本語日本文学コース 修士課程1年 西村こと

ブリティッシュ・コロンビア大学を案内してもらいながら、その「非均質」性が色濃い広大な空間に、静かな高揚感を抑えることが出来なかった。大学そのものが古くからそこに住んでいたMusqueamの人々の土地に建てられているためだろうか、異質なものをそのままに共存させる空間づくりが成されている。例えば、モダンな建築物のすぐ近くにそびえる瀟洒なトーテムポール、先住民らの言語であるハルコメレム語と英語が共存している看板などが独特の風情を添えていた。そのような空間にあって研究する「日本文学」が、私の考える「日本文学」と同じであるはずがないのだ。

このワークショップで交流した学生の方々の所属は「アジア学科」であり、日本文学に限らず中国文学などを研究している人もいたことで、刺激的なものとなった。一日目はUBCの講義室の一室で、学生の方々にそれぞれの研究テーマを発表して頂いた後、自由にお話しする時間が設けられた。ざっくばらんな会話を交わす中で「日本近代文学」という枠組みの中で考えることに慣れた私は、研究対象とそれに対するアプローチの多種多様さとクリエイティブさに圧倒された。

第二日目は、いよいよ本ワークショップの眼目である飛鳥井雅章『芳野紀行』と向き合うことができる日であった。午前中はそれを巡るプロジェクトについてのプレゼンテーションを拝聴した。早稲田の甲斐温子さんと大木エリカさんもそれぞれのご関心と『芳野紀行』について発表され、未だ修士課程の私にとって多大な知見をもたらしてくださった。またプレゼンテーションのなかで、UBCの学生の方々が『芳野紀行』の料紙にあしらわれたモティーフに着目し、そのリサーチを公開していることが興味深く感じられた。本プロジェクト前の準備として、『芳野紀行』の崩し字を非常な困難を伴いながら翻字し、内容を読解することのみに汲々としていた私の目には、料紙のデザインは実際のところ目に入っていなかったのだと痛感させられた。美術品としての『芳野紀行』の側面を意識するようになったため、実物を図書館で見せて頂いた時には、その装丁の美しさも充分に味わうことが出来たと思う。

|

|

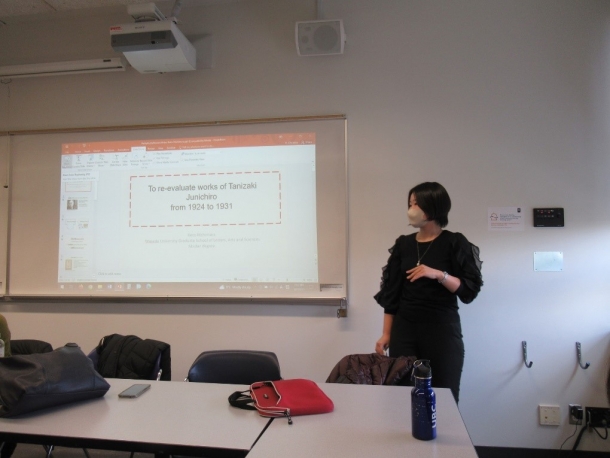

| 自身の研究対象プレゼンの様子 | 『吉野葛』と『芳野紀行』プレゼンの様子 |

午後には私を含む早稲田の学生のそれぞれの研究テーマ発表を行い、その場で私は谷崎潤一郎『吉野葛』と『芳野紀行』の関わりと併せてプレゼンテーションさせて頂いた。

その後、日本とカナダの大学における入学制度の違いやキャリア形成の相違点などを、クリスティーナ・イ先生に司会して頂きながら活発に意見交換をした。

夜にはアジア学科の先生方と学生の方々との賑やかなディナーがあり、そこで偶然にもシャラリン・オルバー先生の前でありスティーナ・イ先生の横である席に座らせて頂き、学生の方々そして両先生とお話しする貴重な機会に恵まれた。大学の中での組織運営、そして教員と学生の関わりについてなど、話はさまざまに発展し、笑い声が自然とこぼれるような時間を過ごした。

本ワークショップでは『芳野紀行』と吉野というトポスに関する知識が深まったことは勿論、自分自身の中で無意識に設けていた「美術」と「文学」、「日本文学」と「日本近代文学」という枠組みの存在を意識するようになったことが大きい。その枠組みの中で調査することで見えてくるものも、或いはそれを軽やかに飛び越えてみせることで発見することもあるであろう。また、今年中に日本に留学される予定の学生の方とは、再会を約束しあった。日本の、それも横浜という空間で彼女たちが何を感じ、考えるのか、また意見交換をする日を心待ちにしている。