【国際文学館翻訳プロジェクト】アンドリー・セティアワンさん 滞在レポート(2025/10/13-11/2)

2025.11.21

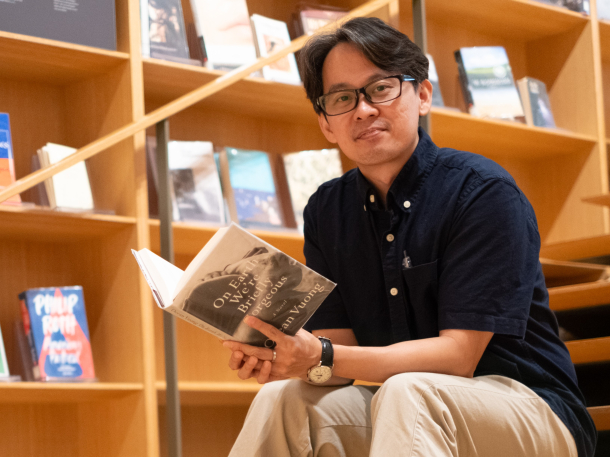

「国際文学館翻訳プロジェクト」は、若手翻訳者の育成、翻訳文学の発展、そして世界各国の翻訳者交流を目的として、2024年度にスタートしました。その一環として、海外の翻訳者を日本に招き、1か月ほど滞在していただきながら研究活動や講演、ワークショップを行う 「翻訳者レジデンシー」 を実施しており、また今年度は初めて公募を実施し、2名の参加者が決まりました。そのうちのひとりが、インドネシアの出版社「Penerbit Haru」の編集長で、翻訳者のアンドリー・セティアワンさんです。2025年10月13日~11月2日に来日、10月21日にはトークイベント【Translators Talk】海外に広がる日本文学 インドネシア・イタリアの場合にご登壇いただき、インドネシアにおける日本文学の受容についてお話しいただきました。以下、アンドリー・セティアワンさんの滞在レポートをお届けします。

アンドリー・セティアワン

大人向け小説の翻訳から絵本の翻訳へと歩みを進める気持ちは、家と三匹の猫たちから三週間も離れる不安とよく似ていると感じた。私は三匹の猫を飼っているが、今回初めて彼らを友人に預け、早稲田大学国際文学館のレジデンシーに参加した。それは私にとって、とても大きな挑戦だった。

今年から絵本の翻訳を始め、これまでに台湾や韓国の絵本を編集・出版してきた。そして、日本語のできる私は、自然と日本の絵本にも目を向けるようになった。観察を続けるうちに、ひとつの疑問が頭に浮かんだ。

——日本文学の翻訳書が盛んに読まれている今なぜ日本の絵本は、インドネシアの書店でほとんど見かけないのだろうか。その疑問は心に残り、私を早稲田大学国際文学館レジデンシーへと導いた。

ポリー・バートンさんが滞在リポートで述べていたように*、現地の人々にとっては当たり前のことでも、滞在者にとっては新しい発見となり、理解への第一歩となる。私もまさにそのように感じた。これまでの韓国や台湾での経験とは違い、今回は日本の翻訳者、書店経営者、美術館のキュレーター、そして出版社の方々など、多くの人にさまざまな質問をし、彼らが愛する絵本について直接話を聞くことができた。

出版社や翻訳者の方々におすすめの絵本を聞いてみると、多くの人が昔からの名作をすすめてくれた。書店を歩いてみても、1960年代に刊行された絵本が、新刊と並んで棚に置かれているのが印象的だった。

たとえば『いない いない ばあ』(1967年)は、刊行から半世紀以上経った今も店頭に並び続けており、発行部数は750万部を超えるという。同じく『ぐりとぐら』(1967年)も560万部を突破し、『もちもちの木』(1971年)や『花さき山』(1969年)といった歴史のある作品も、いまも多くの人々に愛されているそうだ。そのほかにもたくさん歴史のある絵本が立ち並んでいた。

この現象について、出版関係者だけでなく、一般の読者にも尋ねてみた。すると、みな同じことを言うのだった。「これらの絵本は、祖父母が読んで、好きになった本であり、自分の子どもや孫にも読ませたい本だ」と。

日本では、絵本が単なる読み物ではなく、物語と絵が一体となった「思い出」、「歴史」、そして「宝もの」として受け継がれていると感じた。友達から友達へ本を勧めるインドネシア習慣比べると、この考え方は、とても新鮮であった。

次に、日本とインドネシアの絵本を比べてみると、文化的な価値観の違いがとても興味深いと感じた。日本の絵本には、子どもが社会の一員としてどのようにまわりと調和して生きていくかを描いた作品が多い。

たとえば『クマダさんのどんぐりコーヒー』では、引っ越してきたばかりで外に出られないくまださんが、コーヒーをいれる香りをきっかけに近所の人々とつながり、やがて新しい町に溶け込んでいく姿が描かれている。

また、『さかなくん』という作品では、陸の学校に通う魚の子どもが体育の時間にけがをしてしまう。友だちが見舞いに訪れ、彼にローラースケートを贈ることで、魚の子どもが陸での生活に少しずつ慣れていく——そんなあたたかい物語だ。

このような「周囲との調和」や「他者とのつながり」を大切にする視点は、日本の社会的な価値観をよく映しているように思う。

一方で、インドネシアの若い世代の出版社が出す絵本では、同じストーリーを扱うなら、「魚は本来、水の中で生きるものだから、みんなで海の学校を作る」という展開になるかもしれない。

どちらが正しいということではなく、それぞれの社会が大切にしている「調和のかたち」や「幸せの定義」の違いが表れていると感じた。

この「調和」というテーマについて、ある友人が「村八分」という言葉を挙げて説明をくれた。人とのつながりや共同体の中での調和を大切にする背景には、こうした社会的な背景があるのかもしれない。

私自身、小さな町で育った。中国系の家系に生まれた私は、子どものころ、肌の色や顔立ちが少し違うという理由で、周囲の子どもたちとなかなか打ち解けられなかった。「中国に帰れ」とからかわれ、悔しくて家に帰ったこともある。だからこそ、仲間の中に自分の居場所を見つけたいという願いや、社会の一員として受け入れられたいという気持ちを、とてもよく理解できる。もしかすると、そうした経験があるからこそ、私は「調和」というテーマに人一倍敏感なのかもしれない。

この「調和」に関して、インドネシア大学の先生に指摘を受けた。先生によれば、このような現象は日本だけでなく、インドネシアでも形を変えて存在しているという。日本が「社会との調和」を子どもに教える絵本を多く生み出しているのに対し、インドネシアでは「宗教的価値観との調和」を教える絵本が多い。子どもたちに信仰や宗教的道徳を背景にした本が数多く存在しているそうだ。

したがって、日本の絵本を翻訳する際には、二つの課題に直面する可能性がある。一方では、宗教的メッセージを中心とする絵本を多く刊行する保守的な出版社との競合がある。もう一方では、心の健康や「自分を愛し、大切にすること」を重視する若い出版社の間で、日本の絵本に込められた価値観が新たな議論を呼ぶだろう。

深い道徳的メッセージを持つ絵本が多い中で、私はそれとは対照的に、純粋に「楽しい」絵本にも数多く出会った。その中でも、長新太さんと五味太郎さんの作品は特に印象的だった。たとえば『ゴムあたまポンたろう』は、一見するとナンセンスで、読んでいて思わず「これはなんだろう」と思うような作品だが、同時にその不思議さがとても魅力的である。美術館のキュレーターである友人は「おかしさを楽しめばいいんです」と教えてくれた。

このような実験的な作家たちは、紙という素材や物語、そして常識を超えた想像力そのものを自由に遊んでいる。彼らの作品がインドネシアでどこまで受け入れられるかは分からないが、絵本は「楽しむもの」であり、必ずしも道徳や教訓を押しつけるためのものではない、という彼らの考え方には深く共感した。

これら三つの要素で、日本の絵本をとても独特で、特別な存在だと感じた。翻訳出版の立場から見れば、私たちはそれらの作品が自国の読者にどのように受け止められるかを考えなければならない。そのため、日本の絵本の中からインドネシアの文化に合う作品を探すことは、決して不可能ではないが、簡単なことではない。

それでも、私は日本の人々が絵本を心の中で特別な場所に置いていることに感動した。日本の絵本は、単なる紙とインクではない。丁寧に作られた芸術作品であり、世代を越えて受け継がれていく記憶と歴史そのものかもしれない。

このリポートは、私が日本で過ごしたわずか三週間のあいだに見聞きし、感じたことをまとめたものである。そのため、ここで述べたすべてが確かな結論ではなく、今後さらに研究と考察を重ねていく必要があるだろう。

そして今、家で三匹の猫たちがまた走り回っているのを眺めながら、ふと思う。私の仕事は、ただ「インドネシアに合う本」を探すことではなく、人々が物語を愛し、その思いを次の世代へつないでいく——そのようなきっかけとなるような一冊を、少しずつ見つけていくことなのかもしれない。

*日本文学・ノンフィクション翻訳者のポリー・バートンさんは、2024年度「翻訳者レジデンシー」で来日しました。レポートはこちらからお読みいただけます。

アンドリー・セティアワン

インドネシアの出版社「Penerbit Haru」の編集長であり、翻訳者。日本のエンターテインメント作品を中心に、企画から翻訳まで携わり、インドネシアの読者へ数多くの作品を紹介してきた。さらに、設立した「Penerbit Mai」では、若手翻訳者が学び、ポートフォリオを築くための場を提供することを目指して活動している。2025年には、翻訳者グループ「Rantai Kata」の仲間と共に、国際交流基金(JF)と連携し、日・イン翻訳ブートキャンプを企画・運営した。これまでに湊かなえ、秋吉理香子、市川拓司、新海誠、柏葉幸子、森博嗣といった作家の作品を翻訳。さらに、市川沙央、吉本ばなな、太宰治、宮沢賢治、壷井栄、田村俊子などの作品編集にも携わっている。

Related

-

Authors Alive! ~海外文学最前線~ カミラ・グルドーヴァ講演・朗読会(2025/5/28)レポート

2026.02.13

-

【国際文学館翻訳プロジェクト】ローレル・テイラーさん 滞在レポート(2025/11/23-12/08)

2026.02.09

-

【国際文学館ブッククラブ Vol.3】 中川ヨウ「音楽と生きて―時代・ジェンダーの動きと共に」(2025/12/1)レポート

2026.02.04

- 文化

- 文学・芸術

-

Authors Alive! ~作家に会おう~ 木下龍也×ロバート キャンベル 朗読と対談「すごい短歌部」(2025/11/19) レポート

2026.01.22

- 文化

- 文学・芸術

-

【国際文学館ブッククラブ Vol.2】 マイク・モラスキー「ピアノから聴くマイルス・デイビス黄金時代」(2025/10/16)レポート

2026.01.22

- 文化

- 文学・芸術

-

国際学術シンポジウム「音楽×ジェンダー平等 女性奏者の創造と挑戦―ブルース、ジャズ、ポピュラー音楽まで」(2025/11/29)レポート

2026.01.19