【キャンパス・ライブ特別企画】Jam Session in The Strange Library ――ふしぎな図書館のジャム・セッション(2025/7/30) レポート

2025.11.03

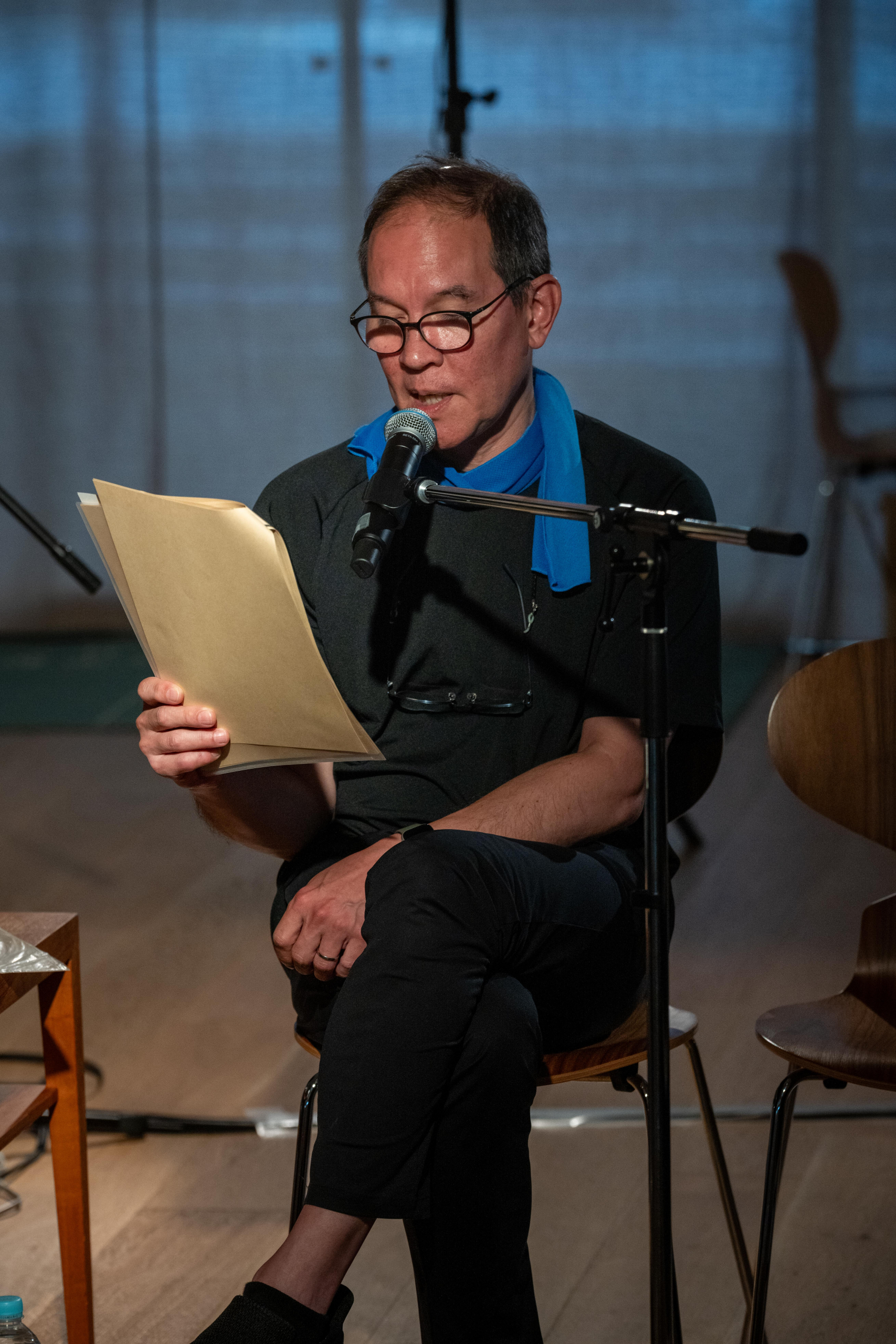

世界的に活躍するジャズピアニストで作曲家でもあるジェイソン・モランさんは村上春樹文学の大ファンだそう。村上さんを何度か取材されたことがあるジャーナリストのローランド・ケルツさんと国際文学館顧問の柴田元幸さんを迎え、村上作品に関連した音楽の演奏と朗読によるパフォーマンスを行いました。通訳は国際文学館助手の米田雅早さんが担当しました。

会場内に、「イパネマの娘(The Girl from Ipanema)」(アントニオ・カルロス・ジョビン作曲)が流れるなか、静かにモランさんがグランドピアノの前に座り、同曲のメロディに合わせて、陽気なリズムを奏で始めました。

少し間をおいて柴田さんとケルツさんが登場。すぐに村上春樹さんの短篇集『カンガルー日和』(講談社文庫)から「1963/1982年のイパネマ娘」を読み始めます。柴田さんは日本語で、ケルツさんは英語で、一段落ずつ交互に行われる朗読は、モランさんの演奏と調和し、まるで三人の奏者がいるように感じられます。

最後の段落は、柴田さんとケルツさんが日本語と英語で同時に朗読しました。

1963/1982年のイパネマ娘は今も熱い砂浜を歩きつづける。レコードの最後の一枚が擦り切れるまで、彼女は休むことなく歩きつづける。

村上春樹著「1963/1982年のイパネマ娘」

The 1963/1982 girl from Ipanema continues to walk along the hot beach. And she’ll continue to walk without resting until the last record wears out.

村上春樹著、Jay Rubin訳「The 1963/1982 Girl from Ipanema」

二人の息はぴったりと合い、ほぼ同じタイミングで朗読を終えたのをきっかけに、モランさんはピアノの音をさらに大きく響かせ、参加者たちを魅了します。

モランさんが演奏を終えると、ケルツさんが「今日はジェイソン・モランさんを迎えることができて、とても嬉しいです」と挨拶。今回の来日の理由を尋ねられたモランさんは、「ピアノには、“心(=soul)”があります。ピアノにはそれまで演奏してきた人たちの心が宿っていて、音楽を通して人々を助ける力もあります。ですから、村上さんと音楽との関係性を理解するためには、ここに来て演奏し、私自身の心をこのピアノに注ぎ込むことが大切だと思ったのです」と語りました。

そこで、ケルツさんは「そう、このピアノはかつて村上さんが経営していたジャズ喫茶『ピーター・キャット』にあったものなんです」と説明。これに続いて、「村上さんとジャズとの最初の出会いは、1964年1月のアート・ブレイキー&ジャズメッセンジャーズの神戸公演だった」と柴田さんが話し始めます。ブレイキーたちは、当時中学生だった村上さんも知っている楽曲を披露してくれたものの、原曲のメロディからはほど遠い即興演奏だったため、「なぜ、こんなにメロディを破壊しなきゃいけないのか」と思ったのだそう。「それでも、村上さんは彼らの音楽に心を開き、そこに新しいものを見出した。そしてジャズに傾倒していったことが、音楽の聴き方や文学の読み方にも大きな影響を与えたのだと思います」と述べました。

そして、ケルツさんが「モランさんは、村上作品が印象的なのは、文章のリズムやストーリー展開が即興演奏のように感じられるからだと言っていましたね?」と問いかけると、モランさんは頷きながら、音楽と文学の共通点について言及します。

「アート・ブレイキーのグループには、サックスやピアノなど5人のソリストがいて、ソロパートを演奏する時は、それぞれのキャラクターが音に表れ、まるで異なる言語で話しているかのように聴こえます。また、ブレイキーはよく、『もし演奏を間違えたら、もう一回、そのフレーズを弾くこと。そうすれば、新しいアイデアが生まれるから』と語っていました。音楽家にとってソロ演奏は過去を語ると同時に、いかに未来を編集するかが重要になります。村上作品を読んでいると、しばしば物語の世界に入りこんだような気分になりますが、それは作者や登場人物たちが“自己編集(=self-editing)”をし続けているからだと思います。村上さんと同様に、ブレイキーは音楽家として未来を編集する素晴らしい能力を持っていたのだと思います。」

次に、柴田さんとケルツさんが、『走ることについて語るときに僕の語ること』(文藝春秋)から、村上さんが千駄ヶ谷駅の近くでジャズ喫茶を経営し始めた時から小説を書こうと思い立つまでのくだりを朗読。その声に合わせて、モランさんは、アート・ブレイキー&ジャズメッセンジャーズの代表曲の一つである『Ugetsu』(Cedar Walton作曲)を演奏します。

朗読と演奏が終わると、ケルツさんが「『Ugetsu』という曲は、英語では『Fantasy in D』というタイトルになっているが、柴田先生によれば、『Ugetsu』は“rain and moon(=雨月)”という意味だそうです。翻訳者のなかには原文に忠実に訳す人もいれば、意訳、いわゆる“言葉の心”を重視するアプローチもありますね」と指摘します。これに対して、モランさんは「例えば、『イパネマの娘』は、初めはポルトガル語の歌詞で発表され、それから英語でも歌われるようになり、後にスタン・ゲッツが歌のメロディをサックスで演奏しました。そこで人々はポルトガル語から英語に翻訳された言葉を聴きとろうとしたでしょうし、楽器で演奏されたメロディについても、歌詞を聴くときと同じように意味を見出そうとするのだと思います。音楽を通して意味を聴きとることは、本当に大事なスキルで、これはこの世界で生きていくためにも大切なものなのだと思います」と語りました。

そして、話題はモランさんが「命の恩人ともいえる存在」といえるほど大きな影響を受けた、ジャズピアニストのセロニアス・モンクに転じます。

モランさんは6歳の頃からクラシックピアノを弾き始めましたが、ピアノが好きになれなかったそう。ところが、13歳の時に両親がかけていたモンクの演奏を聴き、「僕はセロニアス・モンクになりたい」と思ったのだといいます。

「モンクのすばらしいところは、他の作曲家が作った曲を演奏するとき、いかに自分のものにして独自のスタイルで表現するかを考えていることです。そして、モンク自身も作曲家として斬新なメロディによってジャズの未来といえるものを構築している。この二つができる音楽家はほとんどいません」とモランさん。続けて、「最後にもう一つ、モンクの大きな特徴はピアノを演奏するだけでなく、弾かずに“間(=space)”をとることです。その“間”によって、聴き手に音楽を消化するタイミングを与えているのです」と説明しました。

そこで、柴田さんは「村上さんにとっても、モンクが重要なミュージシャンであることは間違いない」と述べ、村上さんがモンクについて書かれたさまざまな記事を翻訳し、自身のエッセイも収録した『セロニアス・モンクのいた風景』(新潮社)を紹介。モランさんがモンクの代表曲をメドレー演奏するなか、ケルツさんと柴田さんが朗読をします。

セロニアス・モンクの音楽の響きに、宿命的なまでに惹かれた時期があった。

村上春樹編・訳『セロニアス・モンクのいた風景』より

At a certain point in my life I was fatally drawn to the music of Thelonious Monk.

二人の朗読が終わり、ピアノを弾き終えたモランさんが、「このピアノと出会い、演奏できたことは一生忘れられない体験になりました」と述べたところで、柴田さんは参加者から質問を募りました。

まず、「モンクの音楽と出会ってから、どのように彼の音楽を理解し、自分のものにしているか」という質問に対して、モランさんは「モンクの音楽を初めて聴いた1年ほど後に、『Straight, No Chaser』というドキュメンタリーを映画館の大画面で観て、踊ったり、ピアノをアタックしたり、汗をかいたりする姿からモンクの人としての存在を実感し、さらに最初にレコードを通して聴いた音楽を三次元で体感しました。そして、家に帰ってすぐにモンクの『Round Midnight』を弾こうとしたけれど、全くうまくいかなかったんです。その時、私は音楽家にとっては耳が重要で、まず、音を聴きとり、それをどう再現するかを学ぶことが必要なのだと気づいたのです」と述べました。

さらに、村上作品との出会いについて尋ねられたモランさんは、「実は義母が作家のトニ・モリスンなどを担当した編集者で、『あなたに勧めたい本がある』と、村上さんの作品を紹介されたのです」と、明かしました。

最後にモランさんはオリジナル曲を披露。演奏を終え、会場が大きな拍手に包まれるなか、ふしぎで素敵なジャム・セッションは幕を閉じました。

写真:Timothy Scott Ralston

ジェイソン・モラン(Jason Moran)

ジャズピアニスト、作曲家、ビジュアルアーティスト。現在はニューイングランド音楽院で教鞭を執る。ブルーノートと自身のレーベル、イエス・レコードからこれまで 19 枚のソロアルバムを発表。2010 年マッカーサー・フェロー選出、現在アメリカ芸術科学アカデミー会員。ビジュアルアーティストとしての作品はMOMA、ホイットニー美術館、ヒューストン美術館、ウォーカー・アート・センターに所蔵。MASS MoCA(マサチューセッツ現代美術館)で展覧会Black Stars: Writing in the Darkを開催。

ローランド・ケルツ(Roland Nozomu Kelts)

日系アメリカ人ジャーナリスト、作家、編集者、研究者、早稲田大学非常勤講師。BBC、CNN、NHK、ウォール・ストリート・ジャーナル、アトランティック、ニューヨーカー、ガーディアン、ニューヨーク・タイムズなどに寄稿。英語文芸誌「MONKEY: New Writing from Japan」の創刊当初から編集顧問を務める。著書に『ジャパナメリカ 日本発ポップカルチャー革命』(永田医訳 武田ランダムハウスジャパン)、『The Art of Blade Runner: Black Lotus』(2022)がある。

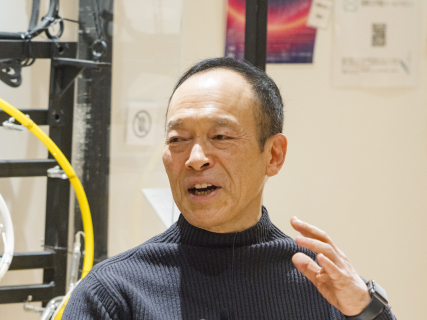

柴田 元幸

米文学者、早稲田大学特命教授、国際文学館顧問、翻訳家。ポール・オースター、スティーヴン・ミルハウザー、レベッカ・ブラウン、スチュアート・ダイベックなどアメリカ現代作家を中心に翻訳多数。文芸誌『MONKEY』日本語版責任編集、英語版編集。

【開催概要】

・開催日時:2025年7月30日(水)18時~19時30分

・会場:早稲田大学国際文学館 地下1階

・主催:早稲田大学国際文学館

・後援:タウンホール ニューヨーク

・協力:ジャパン・ソサエティ ニューヨーク

※募集時の案内はこちら

Related

-

Authors Alive! ~作家に会おう~ 長谷川櫂×ロバート キャンベル 朗読と対談「実験/耳に届く575」(2025/12/10) レポート

2026.02.24

- 文化

- 文学・芸術

-

Authors Alive! ~海外文学最前線~ カミラ・グルドーヴァ講演・朗読会(2025/5/28)レポート

2026.02.13

-

【国際文学館翻訳プロジェクト】ローレル・テイラーさん 滞在レポート(2025/11/23-12/08)

2026.02.09

-

【国際文学館ブッククラブ Vol.3】 中川ヨウ「音楽と生きて―時代・ジェンダーの動きと共に」(2025/12/1)レポート

2026.02.04

- 文化

- 文学・芸術

-

Authors Alive! ~作家に会おう~ 木下龍也×ロバート キャンベル 朗読と対談「すごい短歌部」(2025/11/19) レポート

2026.01.22

- 文化

- 文学・芸術

-

【国際文学館ブッククラブ Vol.2】 マイク・モラスキー「ピアノから聴くマイルス・デイビス黄金時代」(2025/10/16)レポート

2026.01.22

- 文化

- 文学・芸術