三度目の正直:われ、村上文学と出会う

2021.11.25

- 施小煒

村上春樹ライブラリー開館とともに「村上春樹文学に出会う」エッセイ連載を始めることになりました。本コーナーではさまざまな形で村上文学と関わってきた方々に、村上作品との“出会い”や“絆”について語っていただきます。

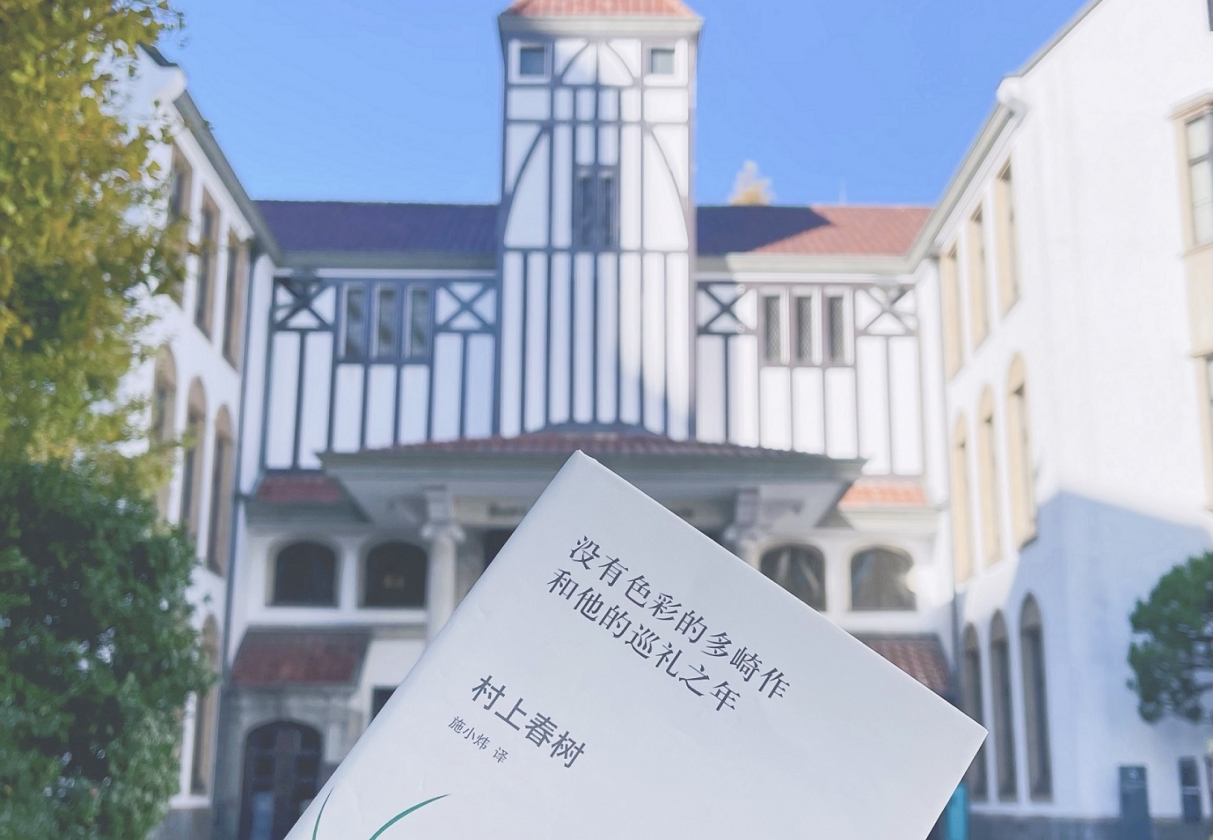

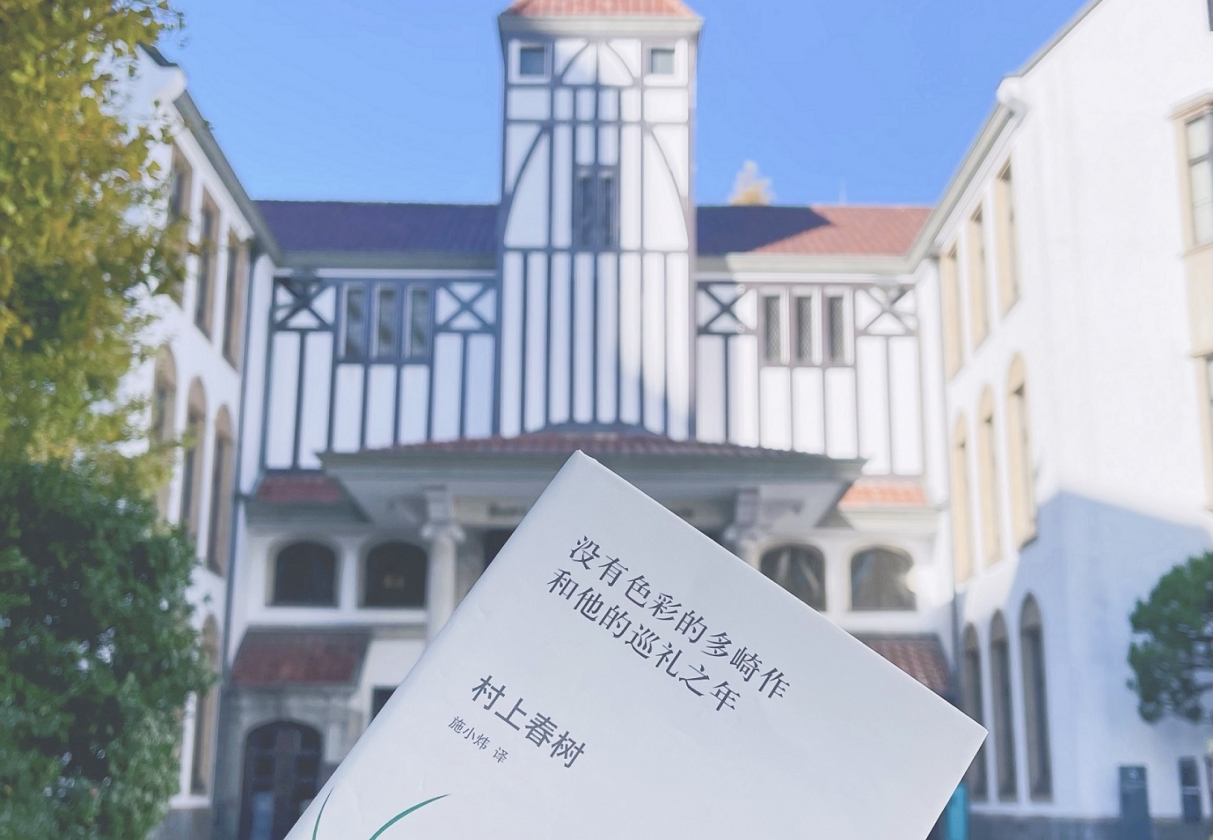

第三回目にご寄稿いただいた施小煒先生に、初めてお会いしたのは、早稲田大学で「東アジア文化圏と村上春樹文学」のシンポジウムを開催した2013年の冬のことです。施先生がご登壇されることがわかり、ぜひ先生に会ってお話がしたいとSNSを通して連絡したところ、すぐご快諾をいただきました。さらに、もし『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の中国語訳を持っていないようなら、一冊プレゼントするとまで言われ、その優しさに感動を覚えました。つねに若手を励まし、育てるお考えをお持ちであるエピソードをまだまだ紹介したいところですが、施先生ご自身が若い時にどのように日本の文学、村上春樹作品に触れていたか、このエッセイから読者の皆さまもぜひ温もりとともに感じていただければ幸いです。

監修:権 慧(早稲田大学国際文学館)

三度目の正直:われ、村上文学と出会う

施 小煒

初めて村上春樹氏の小説に出会ったのは、1980年代初頭のことでした。ぼくは復旦大学を卒業し、そのまま助手として大学に残り、教員生活のスタートを切って間もないころ、ぼくと同時に大学に残って助手をしていた級友の王建康君(故人。元千歳科学技術大学教授)が村上春樹氏の新作長編『羊をめぐる冒険』の書評を依頼されたのがきっかけでした。同じく級友で、卒業後上海社会科学院文学研究所に入り、日本文学研究の傍ら『外国文学報道』という今はもはや存在しない雑誌の編集をも兼務していた郭潔敏女史(現在、上海社会科学院教授)が渡した原書でしたが、当時はまだ外国書が手に入り難い時代でした。そこでもともと同級生でさらに同僚となった親しい仲なので、ぼくも建康君の仕事のついでにこの小説を読ませてもらうことができ、村上文学の醍醐味をちらりと味わったわけです。

この長編が単行本として講談社によって出版されたのは1982年10月だったこと――その前にも雑誌『群像』に全文掲載されましたが、海外でも注目されるようになったのはやはり、単行本として発行された後であろうと思われます――や、中国国内で関心を持たれるようになるまで一定の日にちを要することなどを考え合わせれば、ぼくが読んだ時期は1983年以降だろうと推定してよさそうですが、同時に言わば時間性が命である『外国文学報道』という掲載誌の性格を考えれば、遅くとも1984年より遅れることもなかったと考えております。

その後、しばらくは村上文学と無縁な時期が続きました。おそらく僕自身の「気が多い」所為だと思います。つまり中国人が言うところの「定力が無い」、あるいは英国人が言うところの「like a rolling stone」ということでしょうか。とにかく、和歌を紹介する文章を書いたかと思えば、また漢詩を討論するエッセイを物するといった感じで、今となれば恥ずかしくて思い出したくないようなことをいろいろとしながら、近代日本文学はいわば口を糊する道具なので、あれやこれやと読み漁りましたが、何故か春樹は読まずにいました。

再び村上文学と出会ったのは、1989年、早稲田大学へ留学に行った後でした。留学生活の初日の光景は今でも歴々と覚えておりますが、当時国際交流課に勤めていらした伊藤孝氏に案内していただき、指導教授の竹盛天雄先生の研究室へご挨拶に伺いました。先生は、研究計画などについてぼくの報告をお聞きになるが早いか、いつもの飄々たる口吻で、「じゃ、死に物狂いで勉強するんだな」と、コメントされました。そして、労を前もってねぎらうおつもりなのでしょうか、その晩、「大隈会館」に連れて行き、御馳走してくださいました。早大の激動の歴史を閲し、数限りない物語と記憶を残した、この由緒ある建物は取り壊され、いまは跡形もなく消え去っています。

それからの日々では先生の予言された通りに死に物狂いの勉強が続きましたが、それでも寸暇を盗んでは大学院受験と関係のない本も読みました。『風の歌を聴け』はまさにその時に読んだものの一つです。3年半に渡り寓舎としてお世話になっていた早稲田奉仕園の裏門を出れば早稲田通りで、その両側にびっしりと立ち並んでいるのは、古本屋でした。今やその多くは建て直され、高く明るくて、立派なビルへと変身を遂げましたが、印象ではむしろ、昔の古本屋さんのほうが現在より店舗数も多くて雰囲気も和やかで、心温まる空間でした。『風の歌を聴け』は、どれも100円の文庫本仲間と一緒に店前のワゴンにぎっしり入った中で、顔をのぞかせていたのを見つけて、買ったものでした。

その後も続々と、『ノルウェイの森』や『海辺のカフカ』など、たくさんの村上作品を買い、暇を見つけては読んでいました。『ノルウェイの森』を買ったのは、当時の仮住まいに近い常磐線柏駅の二階改札口近くに臨時に設置された古本屋さんの屋台みたいなところでした。ハードカバーの第24刷(1988年10月14日)でしたが、第1刷(1987年9月10日)が発行されてからわずか13ヵ月しか経っていませんから、その人気の程を推して知るべきでしょう。上下2冊の表紙はそれぞれ真っ赤と深緑で、定価が1000円だったのが、210円ずつでした。ちなみに発行時はまだ消費税のない時代で、消費税の徴収は翌年の1989年からスタートすることになります。『海辺のカフカ』は水道橋の日本大学経済学部の隣にあった大きい本屋、確かあゆみ書店という店名でしたっけ、そこで購入した新刊書で、こちらもハードカバーでした。2002年9月10日発行の初版本、上下2冊、1600円ずつでした。これらのほかにもハードカバーや文庫本で、いちおうそろっていますが、それらの本は今でもぼくの書棚に置いてあり、中国の大学教育と学術研究に貢献し続けています。

留学時代、早稲田キャンパス内・演劇博物館の前にて(現:村上春樹ライブラリーの隣)

村上文学の世界にさまよい続けていた時に、自分が村上作品を翻訳することになるなんて、夢にも思っていませんでした。18年間暮らしていた日本に別れを告げ、「放歌帰去也、揮手向吾郷」、2007年3月に故国へ帰ったぼくは、たまたま、ひょんな縁で村上文学と三度目の出会いを果たしました。しかも今度はより濃厚なものとなりました。というのは、なんというめぐりあわせか、ぼくは村上作品を中国語に翻訳する仕事を始めたのであります。そのとき、中国国内における村上文学の受容にも自然と目を向けるようになったのですが、ある発見にもつながりました。

まず、中国内における村上認識の主流は、村上春樹氏を「プチブルのゴッドファーザー(小資教父)」と見做し、その小説を「プチブル(小資)文学」と位置づけするものです。このような読みは言うまでもなく、違う国で成長して違う文脈を生きてきた読者たちとは一味も二味も違うもので、読者たちの「中国的特色」を遺憾なく発揮しているのですが、この「プチブル(小資)」すなわちプチブルジョア(小資産階級)という言葉は、文化大革命をクライマックスとする毛沢東時代には、盛んに使われた階級的身分を示す恐ろしいレッテルで、罪名にも等しいものでした。誰もが戦々恐々として、最初は党の支部書記たち、後には紅衛兵たちがいつの間にか突如として殺到して来て、そのレッテルを自分の身に貼るのではないかと、恐れていたものでした。そして一旦そうなってしまえば、自分自身はもちろんのこと、家族や親族までも巻き込まれて、奈落のどん底に落ちてしまうのでありました。

ところが1990年代に入ると、「プチブル」という言葉に本質的な変化が起こりました。もはや「革命」の対象ではなくなったどころか、多くの若者、さらには若者に限らず一部の中高年者も、憧れ求める名誉称号みたいなものになったのです。それ対して同時代の日本、すなわち村上氏が描いた日本では、「プチブル」という言葉は一般的に使われなくなっていたと思います。もちろん、歴史を見れば確かに「プチブル」という言葉は昔ありましたが、それはpetit-bourgeoisの音訳の短縮形で、つまり毛沢東時代の用語「小資産階級」と同じ意味であり、今日の日本ではほとんど死語と化したと言え、使う人は皆無、と言えるのではありますまいか。言葉の不在は取りも直さず、概念の欠如を意味することですから、日本人読者が村上氏の小説を読むとき、主人公に「プチブル」性を読み取ろうとはしないでしょうし、村上氏自身もたぶん、創作の際に、日本の「プチブルジョア」たちを描き出そうとは意図していなかったことでしょう。もちろん、ロラン・バルトがかつて宣言した通り、Les auteurs sont morts.テクストの解読については、作者は死んだ者に等しい。読者は読み解く完全な自由を与えられているはずですが、中国において外国文学に対する誤読は、時にはある種の策略めいたものが水面下で力を発揮している可能性も否み難いために、我々はきちんと認識し、しっかりと自省しなければならないと思います。

また、村上氏を「ベストセラー作家に過ぎない」、そして村上文学は「大衆文学」に過ぎないという理解も、誤読のように思えますが、これは村上氏の創作戦略が十分に理解されていないことも原因の一つに数えられるだろうと思います。自分が求める究極のゴールは、「大衆文化(ポップカルチャー)」の「構造(ストラクチャー。いずれも氏自身がつけたルビである)」に「純文学」の内容を詰め込む、というような「総合小説」である、と氏自身は言ったことがあります。どうやら氏が目指す両者の融合はうまく成功しているようで、その結果、村上文学は未曽有の売れ行きを見せてくれたと同時に、少なからぬ人々、「プロの読み手」すなわち研究者や批評家たちも含めて、一様にその「大衆文化」というカモフラージュに目を奪われ、その「純文学」的内容への評価に影響を及ぼしてしまったのではないかと思われます。先入観という色眼鏡を捨てれば、村上文学にある芸術性と思想性に気付くはずだと思います。

三度目の出会い以後、ぼくは村上文学の理解はもちろん、仕事での関係をますます深めて、ついに「収拾がつかない」(笑)局面を迎えたのです。とうとう2014年12月に、僕が教鞭を執っていた大学で国際シンポジウムを開催する運びとなってしまったのです。テーマはずばり「村上春樹と中国」として、日本からの山口守教授と藤井省三教授の2氏、米国からのMichael Emmerich教授、加えて中国の学者3名が研究発表を行いましたが、中国各地から40名の研究者や関係者が参会して、盛況を極めました。その後、いろいろな経緯を経ましたが、ようやく今年の年頭に、大学紀要の特集という形で論文集にして、世に問うことが出来ました。ぼくが村上文学と出会って以来の喜ばしい一大事と言えましょう。まさしくことわざにいう「三度目の正直」にほかならないと思いますが。

2021年11月25日

プロフィール

施小煒:安徽省生まれ。1982年2月復旦大学外国文学部日本文学科卒業、復旦大学助手・専任講師を務めたのち、1989年10月に日本文部省(当時)奨学金留学生として来日、早稲田大学大学院文学研究科に留学。1995年3月博士後期課程単位取得、中退。日本大学文理学部講師を経て、2007年3月中国帰国。その後上海杉達学院大学教授を勤め、2020年9月にリタイア。公開・出版の中国語・日本語著書は24点、日本文学作品中国語訳は43点、うち、村上作品翻訳は13点。

Related

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―ヒタ・コール(Rita Kohl)

2026.03.06

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―ローレル・テイラー(Laurel Taylor)

2026.03.06

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―カミラ・グルドーヴァ(Camilla Grudova)

2026.02.26

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―レベッカ・ブラウン(Rebecca Brown)

2026.02.25

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―アンドリー・セティアワン(Andry Setiawan)

2026.01.08

-

村上春樹文学とわたし

2023.11.30

- 楊炳菁