村上春樹のマジックと私

2022.11.01

- アンナ・ツィマ

昨2021年10月の村上春樹ライブラリー開館とともに、この国際文学館アネックスサイトで「村上春樹文学に出会う」と題するエッセイの連載を始め、さまざまな形で村上文学と関わってきた方々に、村上作品との“出会い”や“絆”について語っていただいています。開館一周年を記念して、この秋は、連続して掲載したいと思います。

開館一周年記念号の二本目に、チェコの作家アンナ・ツィマ先生にご寄稿いただきました。

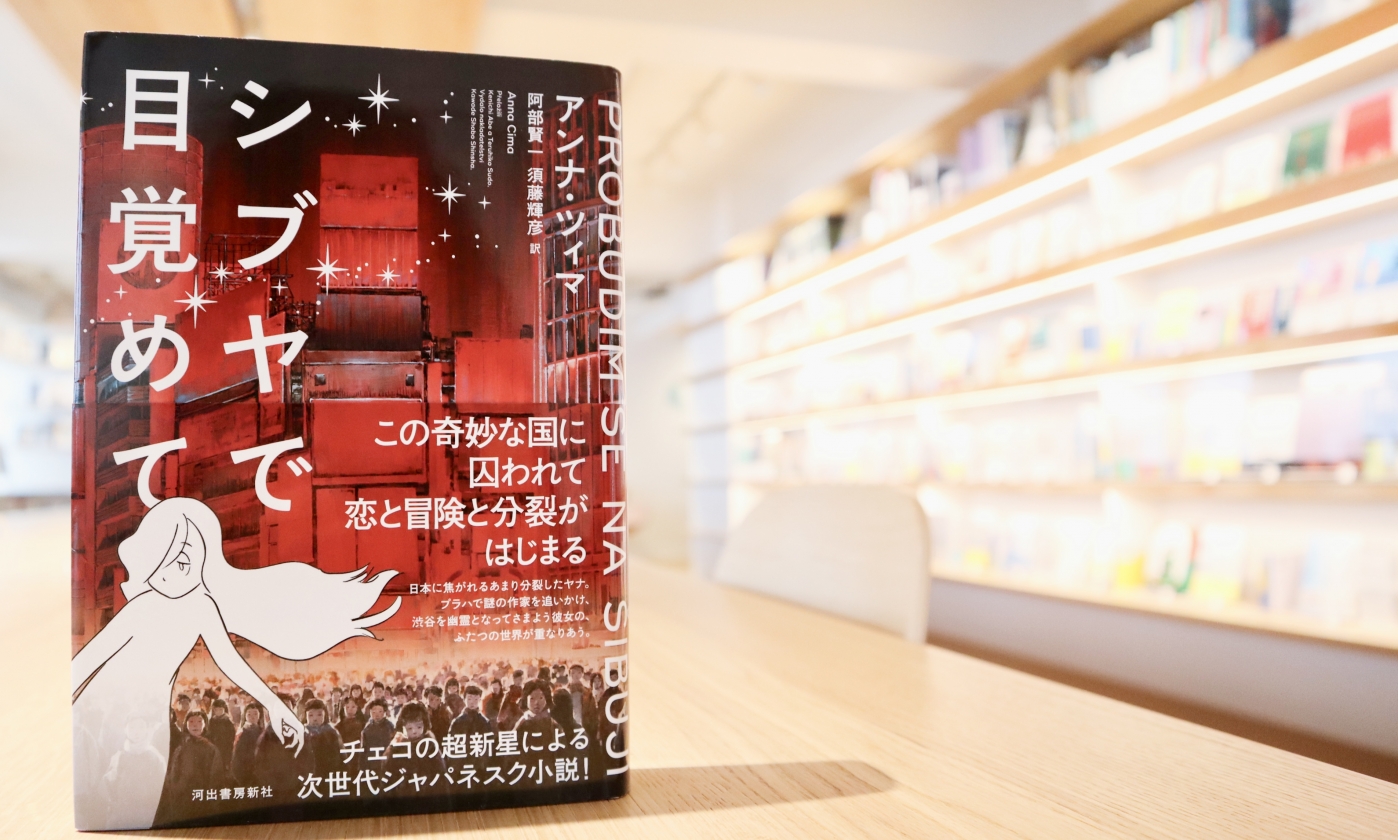

昨年偶然ツィマ先生の長篇小説『シブヤで目覚めて』を中心とする読書会に参加することができ、作品をとても面白く拝読しました。本文の「村上と衝撃的な出会いをしたのち、私は日本に強い関心を抱き始めた。」にまず心を打たれ、さらに架空作家の登場、双子のようなダブルヒロイン、プラハと東京を行き来しながら展開する物語に陶酔してしまいました。チェコでの村上文学読書事情やツィマ先生の村上文学への思いを伺ってみたいと考え、原稿をお願いしたものです。

それでは一緒に見ていきましょう!

監修:権 慧(早稲田大学国際文学館)

村上春樹のマジックと私

アンナ・ツィマ

村上春樹にはじめて出会ったのは2005年だった。当時14歳だった私はすでに日本に強い興味を持ち、日本に関わるものを必死に集めていた。チェコで手に入るものはほんのわずかだったけれど。

村上春樹のチェコ語訳は、2002年の『ノルウェイの森』を皮切りに出版されるようになった。登場人物たちの壊れやすい関係、メランコリックな雰囲気に溢れた恋愛の物語が多くのチェコ人読者を魅了し、村上春樹はまもなくチェコでも人気作家になった。翻訳家のトマーシュ・ユルコヴィッチが彼の文体を美しいチェコ語に訳したことも、『ノルウェイの森』成功の一因だったに違いない。

『ノルウェイの森』をはじめて手に取ったのは2005年ごろ。私はまだ14歳だった。『ノルウェイの森』は当時の幼稚な私にとって、ある意味で、大人向けの現代文学との初対面だったのかもしれない。私は『ノルウェイの森』を複雑な人間関係を中心に展開する物語と理解していて(それはもちろん『ノルウェイの森』の重要な要素だが)、日本の60年代末の歴史的背景等について何も知らなかったので、登場人物をそのような文脈から切り離して読んでいた。大人の感情もまだそれほど理解できなかったので、作品について絶えず考えていたのにもかかわらず、読了後は困惑した覚えがある。

『ノルウェイの森』を読んで2年後のある日、私は地下鉄に乗り、駅のエスカレーターで村上春樹の新しいチェコ語訳の広告を見た。『アフターダーク』の広告だった。チェコ語版のカバーには新宿の夜景が映し出され、キラキラ輝いていた。その写真に惹かれ、貯金箱のお金を持って、ドキドキしながら急いで買いに行ったことを今でもはっきりと覚えている。生まれて初めて自分のお金で買ったその本は、16歳の私にとても大きな影響を与えた。

『アフターダーク』は、よく言われる通り、映画のシナリオを思わせるスタイルで書かれた小説だ。語り手は「私たち」という人称を用い、「私たち」は舞台を俯瞰で描写し、カメラのように空間を漂い、物語の展開を追っている。このようなスタイルは小説の場合かなり珍しく、違和感を持った読者も多いかもしれないが、私はそのスタイルを自然に受け入れ、気にいった。今その時を振り返ると、すでにこのようなスタイルに慣れていたのだと思う。私の父は映画の脚本家で、私がティーンエイジャーだったころから、私に書いたものを読ませ、意見を求めた。それは私の大切な思い出になった。幼年時代から物語を書きたかった私は、このように脚本や本にまつわる父との対話を通じて創作を学んできた。だからこの作品が私を惹きつけた理由も想像に難くない。私は『アフターダーク』を自分にとって重要な二つのもの、つまり小説と映画が融合した作品として受け取ったのだ。

村上春樹が「私たち」という語り手を選択し、それが登場人物や背景から距離を保つことを可能にしている点も、魅力的に思った。遠い中央ヨーロッパに住み、日本へ行くことができなかった16歳の私は、ごく自然に「観察者」としての「私たち」という役割を果たし、物語の展開を追うことができたように思う。それでも私は同時に物語に没入し、観察者の立場を保ちながら、よく知らない、手が触れることもない〈日本〉を覗き見ることができた。物語世界の「うち」と「そと」に跨がって、私は初めて村上春樹の小説から強い刺激を受けた。

語り手の視点について書いたが、『アフターダーク』における風景描写は必ずしも長いというわけではない。それは逆にかなり短く、二つ三つの言葉で済んでしまうのに、どうしてその場所が生々しく想像できるのか、私は最初から気になっていた。行ったことのない場所なのに、目の前にはっきりと見えるように思われた。後ほど父との会話のなかで、描写がとても明確だからという結論に至ったが、それにしても、言葉を過剰に使わずとも確実に想像力を刺激する村上の描写が心を打つのは間違いのないことだろう。彼の言葉の明確さと読者の想像との間に何らかの文学的な魔法が働くのだろう。そしてこの魔法こそが、世界中の読者の想像力に訴えかけるのだろう。村上春樹の世界を一度味わったら、「もっともっと」と次を欲さずにはいられない。

描写が明確と言っても、村上は読者の想像力を縛らず、同時に余裕も与える。『アフターダーク』の第一章で、マリという登場人物が食事をしているファミリーレストランは、「匿名的」や「交換可能」といった言葉で描写されている。この二つの言葉は私の興味をすぐ引いた。チェコにはデニーズやジョナサンのようなファミリーレストランがないので、小説の中でファミリーレストランの詳しい描写がいくら出ていても、ファミリーレストランに入ったことのない16歳の私が、その舞台をうまく想像できなかった。両親が子供と一緒にポテトフライが食べられるようなお店を想像していたが、はっきり把握できなかった。逆に「匿名的」や「交換可能」といった言葉が現れると、皮肉なのかもしれないが、その言葉が私の想像力を自由にさせた。「交換可能」や「匿名的」といった言葉は何一つ細部を描写しないが、わたしたちの想像力は、人生で出会ったすべての交換可能で匿名的な物事を思い出し、そのレストランのイメージへと投げ入れる。『アフターダーク』の舞台はある意味で少し匿名的でありながら交換可能な場所が多いことは、海外の読者が日本の特徴を考えずに小説が描く別次元の空間に簡単に入れるのではないか、とさえ考えられる。細かい描写より、読者の想像を誘発する描写のほうが、私には魅力的に思う。後に自分の小説を書き始めたときには、この発見を意識しながら書いた。。

『アフターダーク』のストーリーそのものも私に大きい影響を与えた。深い眠りから目覚めることができないエリ、現実世界から身を隠すかのように一人で読書を続けるマリ、二人の若い姉妹の物語に、現実には遠く離れた日本に憧れ、チェコから逃げ出したかった16歳の私は共感したのだろうか。チェコから出ることができず、日本を夢見ている私は、まさに長い眠りのなかにいるように感じ、誰にも伝えられない気持ちを『アフターダーク』の世界に埋めこんだ。『アフターダーク』は私にとって日本との距離を超える近道となった。

カレル大学日本研究学科に入り、2年生の頃、私はトマーシュ・ユルコヴィッチの「日本文学読解」ゼミを履修し、日本人作家の様々な文体を初めて日本語で味わった。好きな作品を原文で読む体験は大きな喜びと満足感をもたらした。英語に影響されているとよく言われる村上春樹の文体だったが、母語がチェコ語の私にも、わからない語彙を辞書で調べる意志がある限り、クリアで伝わりやすかった。このように、村上春樹はある意味で日本文学への扉だけではなく、日本語で書かれた文学への扉ともなった。だから日本文学を原文で読んでみたいと言う人にも、村上春樹の作品をたびたび勧めた。

村上春樹の作品に惹かれたのは、もちろん私だけではなかった。『海辺のカフカ』(2006年)や『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(2008年)、『羊をめぐる冒険』(2016年)などの代表作が、読者の要望と翻訳家の努力のおかげで出版されるようになった。日本文学があまり知られていないチェコという小さな中央ヨーロッパの国では、2006年から村上春樹ブームがはじまっていたとさえ言える。村上春樹は日本文学の代表となった。これは現在に至るまで続いている現象だろう。しかもチェコだけではなく、同じような現象が同時に、世界中の国々に起こった。

村上春樹を読む以前、私は日本文学では芥川龍之介の短編集のチェコ語訳しか読んでいなかったのだが、村上春樹のすべてのチェコ語訳を集めたうえで、図書館や古本屋に散らばっている太宰治の『人間失格』(1996年、ゾデンカ・シュバルツォヴァー訳)、川端康成の『山の音』(2002年、アントニーン・リーマン訳)、谷崎潤一郎の『細雪』(1977年、ヴラスタ・ウィンケルへフロヴァー訳)等の作品を手に入れて、読んだ。日本文学への扉を開いた村上春樹との出会いは、少なくとも私にとって、人生を変える経験だったと言える。それと同時にチェコの出版社も、『海辺のカフカ』や『ノルウェイの森』の好評を受け、他の日本人作家の作品を出版するようになった。それでも現在のチェコでは、村上春樹に比べれば翻訳されている日本人作家は少ないというのが事実だろう。

2009年、17歳の私は初めて来日し、村上春樹の作品のなかで経験した雰囲気を現実に探し求め、渋谷や新宿を歩き回った。憧れの日本にようやく辿り着いた私の喜びがどれほどのものだったか、言葉では表現できないが、そのとき気づいたのは、村上春樹の作品に存在する〈日本〉は、やはり実際の日本ではなく、作者独自のビジョンだ、ということだった。日本から遠く離れたチェコで『アフターダーク』を読んだとき、手のなかの本が映し出す光景は、私にとっては「本当の日本」と感じられた。だが実際に来てみると、作中の描写は逆に手の届かない遠い世界のように感じられた。だから私が最初から憧れていたのは、フィクションの日本、私の中の〈日本〉、つまり比喩としての〈日本〉だったのかもしれない。時間や空間を超えた、いつでもどこでも入り込むことができる、私自身の想像力によって形作られた〈日本〉だったのかもしれない。

数年後、『シブヤで目覚めて』を書き始めた時、フィクションを書くこととは、強い想像力を通して世界を描き、現実と比喩的な関係を築くことなのだと自覚した。そして、今思い返せば、この自覚には私の〈日本〉と村上春樹との関係の変遷が反映されている。

2022年11月1日

プロフィール

アンナ・ツィマ:小説家・翻訳家。1991年、チェコの首都プラハに生まれる。2018年に長編小説『シブヤで目覚めて』でデビューし、マグネジア・リテラ新人賞などを受賞。同作が複数の外国語に翻訳され、2021年に河出書房新社より邦訳(阿部賢一・須藤輝彦共訳)が刊行された。チェコ語の訳書に高橋源一郎『さようなら、ギャングたち』(イゴール・ツィマ共訳、2021年)、島田荘司『占星術殺人事件』(イゴール・ツィマ共訳、2021年)などある。現在、東京在住。

(プロフィール写真提供:Barbora Votavová)

Related

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―アンドリー・セティアワン(Andry Setiawan)

2026.01.08

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―レベッカ・ブラウン(Rebecca Brown)

2025.12.02

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―カミラ・グルドーヴァ(Camilla Grudova)

2025.10.20

-

村上春樹文学とわたし

2023.11.30

- 楊炳菁

-

まるで空気のように

2023.07.26

- イム キョンソン

-

重なり合うドラマ/「森」の行方

2023.05.02

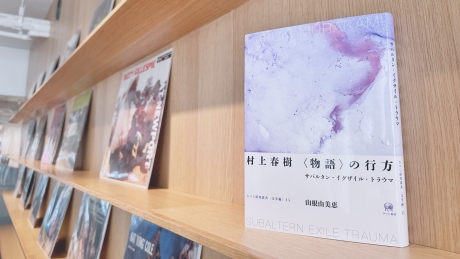

- 山根由美恵