Authors Alive! ~作家に会おう~ グレゴリー・ケズナジャット×ロバート キャンベル 朗読と対談「まなざしの射程」(2025/7/9) レポート

2025.09.12

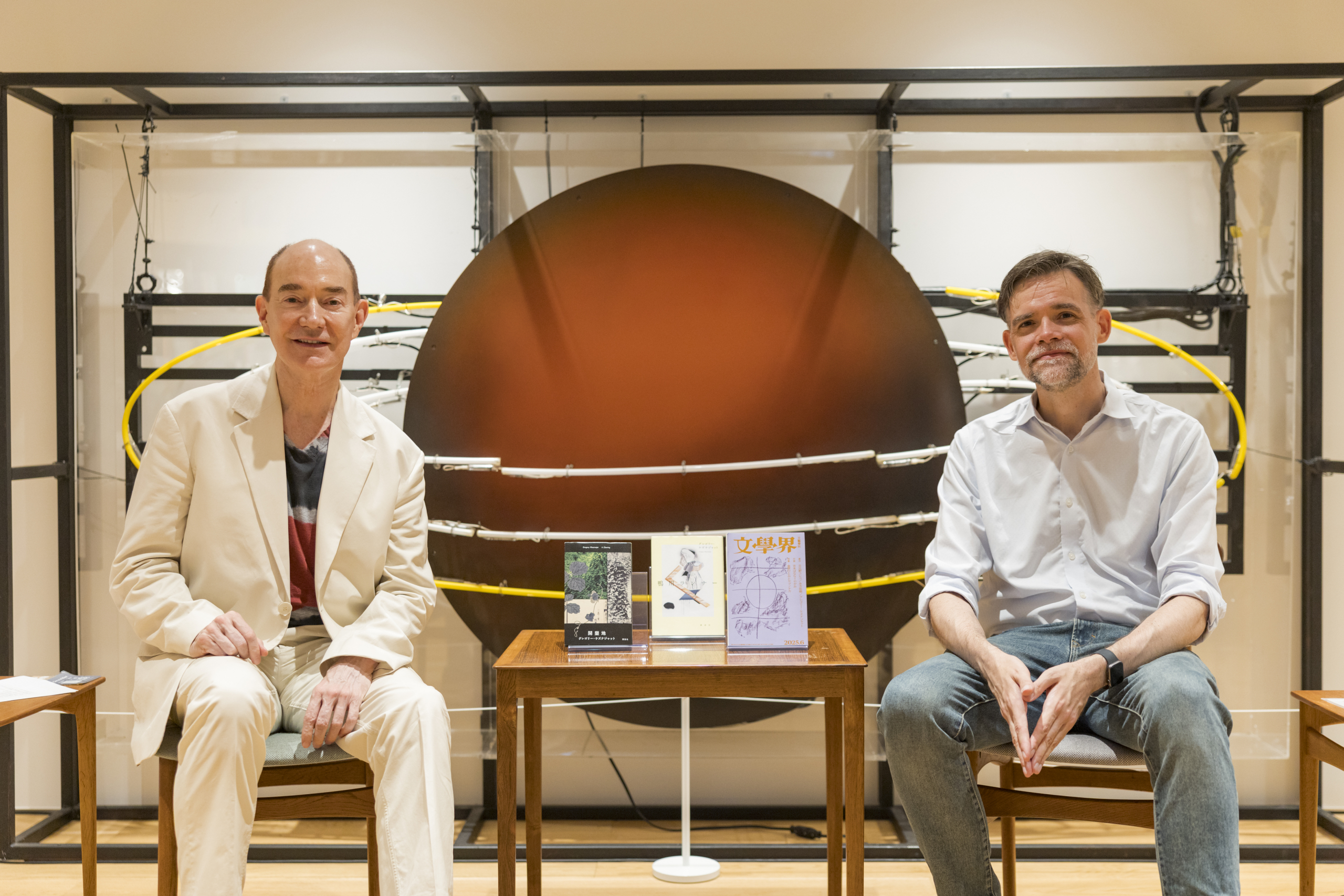

「Authors Alive! ~作家に会おう~」は、村上春樹さんの発案により、開館当初から開催している朗読とトークを中心としたイベントです。今回は英語を母語としながら日本語で小説を執筆する作家のグレゴリー・ケズナジャットさんを迎え、当館顧問のロバート キャンベルさんとの対談・朗読会を行いました。

キャンベルさんがまず、ケズナジャットさんの最新作『トラジェクトリー』(文藝春秋)が第173回芥川賞の候補となり、同賞の発表がちょうど1週間後であることに触れると、ケズナジャットさんは、「芥川賞の候補になるのは『開墾地』(講談社)に続き二度目だが、一度目と変わらず緊張している」と心境を述べました。

そしてキャンベルさんが、京都文学賞を受賞した『鴨川ランナー』(講談社)について紹介し、「いつから小説を書き始めたのか」を尋ねます。するとケズナジャットさんは、「初めて日本語で書いた作品は、「異言(タングス)」(『鴨川ランナー』に収録)で、文學界新人賞に応募したところ、最終選考の一歩手前までいった。それを良い結果と受けとめ、あと1、2年頑張れば、デビューできると考えたが、博士論文の執筆などで多忙になってしまった。数年後にまた小説を書こうと考えていた時に、京都文学賞の存在を知った」と述懐しました。

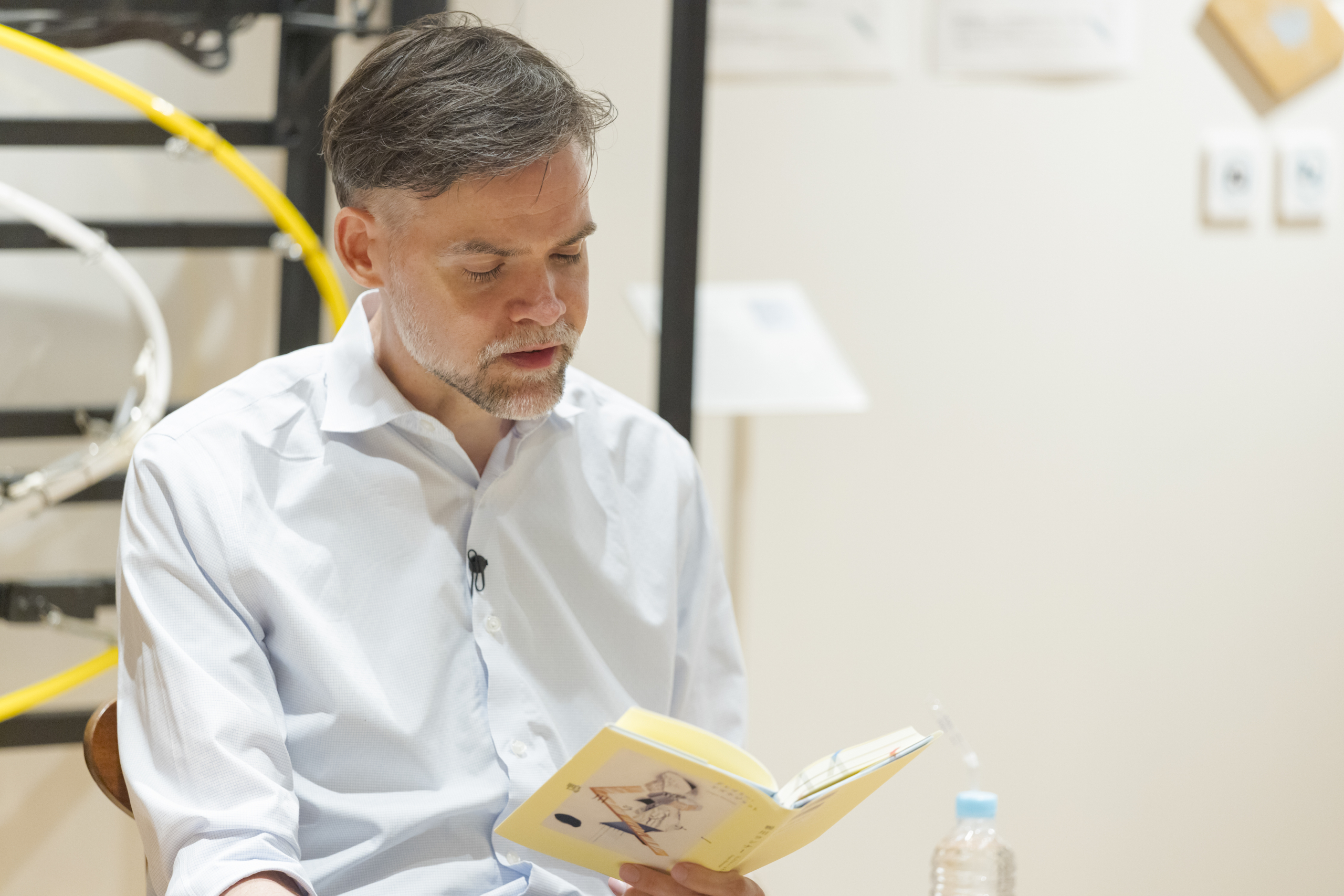

ケズナジャットさんは、「鴨川ランナー」から、日本語を学ぶ主人公のアメリカ人青年が16歳の時に初めて日本を訪れ、一人で京都を歩くシーンを朗読します。キャンベルさんが「まだ人格が固まりきっていない16歳の少年の視点で、外からみた日本語がどう映るかを描いているところが秀逸だ」と評すると、ケズナジャットさんは自身が初めて京都を訪れたのも16歳だったことを明言。「この16歳という年齢が重要で、例えばアメリカの場合、地方出身の若者が10代で初めてニューヨークを訪れて、『ニューヨークの大学に行く』と決意する」と語り始めると、キャンベルさんはすかさず、「それ、J.D.サリンジャーじゃないですか?」と指摘。すると、ケズナジャットさんは笑いながら、「本作の主人公も僕自身も、行く先はニューヨークではなく、たまたま日本でした」と応じ、「アメリカの郊外で生まれ育った自分にとって、初めて目にした京都や東京は衝撃的で、たった二週間で多くのことがよく理解できなかったけれど、もっと日本語を勉強したい、もっとこの場所のことを知りたいという気持ちになりました」と、振り返りました。

キャンベルさんが「ご自身が書いた文章を読んだ時、書きたかった通りのことだと感じられるか?」という参加者から事前に募集した質問を読み上げると、ケズナジャットさんは、「小説を書くことは表現の模索だと思う」と切り出します。

「言いたいことを明確に書けるならばエッセイでもよいと思います。その一方で、書きたいことがあるのに、どう表現すればいいのかわからないからこそ小説が生まれる。だから、僕は小説を書いている。いつも目指すところに向かって小説の執筆を始めるのですが、結果的にはそこから逸れて、違う方向に行ってしまう。でも、それはそれで悪くない、そんな発見が常にあります」と語りました。

次にケズナジャットさんが朗読したのは『開墾地』で、日本で暮らすラッセルという若者がアメリカのサウスカロライナに里帰りし、彼の養父を訪ねる物語です。

キャンベルさんは、「主人公のラッセルは、養父がイラン人であるなど、ケズナジャットさんと重なる部分も多い」と指摘。ケズナジャットさんは、これに同意しながら、「『鴨川ランナー』が、異国の地で新しい言語に出会う衝撃を描いたのに対し、『開墾地』は主人公が新たな地に住み着いた後、どう生きていくのか、言語はもちろん、国家という抽象的な概念と関わるとき、どうなるのかを描いています」と述べました。そして、キャンベルさんが、「この作品にも言語とアイデンティティというテーマが強く打ち出されている」と述べると、ケズナジャットさんは、移民として異国で暮らすことの難しさについて話し始めます。

「自身のアイデンティティと他の国の文化がせめぎ合うなかで、本人も周囲の人も互いに変わっていくのがベストだが、特に移民一世の人は厳しい立場にあったと思います。自分の戦いは結局何だったのか、そんな移民一世の思いを、20年近く日本に暮らしてきた僕自身が感じ始めています。もしかすると、僕の父もイラン人としてアメリカに住んで、ラッセルの父と同じように葛藤を感じたんじゃないか、そうした思いがこの作品のベースにあります」と語りました。

ここで参加者からの二つ目の質問へ。「これまでの作品はご自身の来歴や経験とつながっているが、今後、フィクション性の高い作品を書きたいと思うか」という問いにケズナジャットさんは、文学研究者であり、移民でもあるため、一日中言葉と文化のことを考えているので、それらと完全に切り離して作品を書くことは、非常に難しいと返答。続けて「とはいえ、『トラジェクトリー』では、作品の世界の幅が広がった、と思いたい。これからは、一人の主人公だけではなく、群像劇とするなど、世界観を広げていきたいです」と述べました。

そして、ケズナジャットさんは『トラジェクトリー』から、主人公である英会話スクール講師のブランドンが、宇宙に高い関心を持つ年配の男性・カワムラさんとマンツーマンレッスンをするシーンを朗読します。

朗読を終えると、キャンベルさんは、「カワムラさんはブランドンの発言にケチをつけて困らせるタイプの生徒で、狭い教室で二人の声が響き合うシーンがすごく面白かった」と感想を述べました。すると、ケズナジャットさんは、「僕自身の日本語もそうですが」と前置きし、「本作でカワムラさんが勉強のために書いている日記は非常に流暢な英語ですが、しゃべる時には英語のレベルが少し下がり、常に丁寧な表現になる。一方、母語である日本語で話すときは、当然、ワーッと早口になるわけです」と説明しました。

話題が第二言語に移ったところで、「母語が日本語ではないということですが、日本語の声に対して何を感じますか?」という参加者からの質問が紹介されると、ケズナジャットさんは、作中、カワムラさんがアポロ11号の記録を毎日読み上げているように、自身もほぼ毎日、日本語の作品を朗読している、と発言。「自分にとって、朗読は文章のトレーニングみたいなのもの。黙読するより、読み上げたほうが文のリズムを掴めるので、いろいろな作家の作品を読んでいます」と答えました。そこで、キャンベルさんが「どんな作品を朗読するのか」を問うと、「大正、昭和の作品が特にリズムが心地よい」とケズナジャットさんは即答。そこで、「近代のクラシックスですね」とキャンベルさんも大きく頷きます。

「声を聴くこと」が好きなケズナジャットさんは、オーディオブックを利用することもあるそう。「声を再現するために、文章を書いているところもあります。自分の口では再現できなくても、言葉にできるという実感がありますから」と、第二言語である日本語で作品を執筆する作家としての思いを語ったところで終幕に。キャンベルさんが来場者への感謝を述べ、拍手のなかイベントは終了しました。

グレゴリー・ケズナジャット

作家、法政大学グローバル教養学部准教授。1984年、米サウスカロライナ州生まれ。2007年に来日し、2017年、同志社大学大学院文学研究科国文学専攻博士後期課程修了。2021年「鴨川ランナー」で第二回京都文学賞を受賞し作家デビュー。2023年「開墾地」が芥川龍之介賞(第168回)候補に、また2025年「トラジェクトリー」が2回目の芥川賞候補(第173回)に選出された。第9回早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞を受賞。

【開催概要】

・開催日時:2025年7月9日(水)18時30分~20時

・会場:早稲田大学国際文学館 地下1階

・主催:早稲田大学国際文学館

※募集時の案内はこちら

Related

-

Authors Alive! ~作家に会おう~ 長谷川櫂×ロバート キャンベル 朗読と対談「実験/耳に届く575」(2025/12/10) レポート

2026.02.24

- 文化

- 文学・芸術

-

Authors Alive! ~海外文学最前線~ カミラ・グルドーヴァ講演・朗読会(2025/5/28)レポート

2026.02.13

-

【国際文学館翻訳プロジェクト】ローレル・テイラーさん 滞在レポート(2025/11/23-12/08)

2026.02.09

-

【国際文学館ブッククラブ Vol.3】 中川ヨウ「音楽と生きて―時代・ジェンダーの動きと共に」(2025/12/1)レポート

2026.02.04

- 文化

- 文学・芸術

-

Authors Alive! ~作家に会おう~ 木下龍也×ロバート キャンベル 朗読と対談「すごい短歌部」(2025/11/19) レポート

2026.01.22

- 文化

- 文学・芸術

-

【国際文学館ブッククラブ Vol.2】 マイク・モラスキー「ピアノから聴くマイルス・デイビス黄金時代」(2025/10/16)レポート

2026.01.22

- 文化

- 文学・芸術