ボランティアの先輩に体験談を聞いてみた!Part1

「BORDER FREE ~みんなでボランティアを続けていくために~」

多摩・早稲田周辺を拠点に、小学生から高校生までの子供たちへの学習支援を中心に活動する団体、「BORDER FREE」。”全ての子どもたちが等しく勉強できる環境”「教育の機会の公平性」を掲げ、有償の教育支援を通して教育の格差に取り組んでいます。

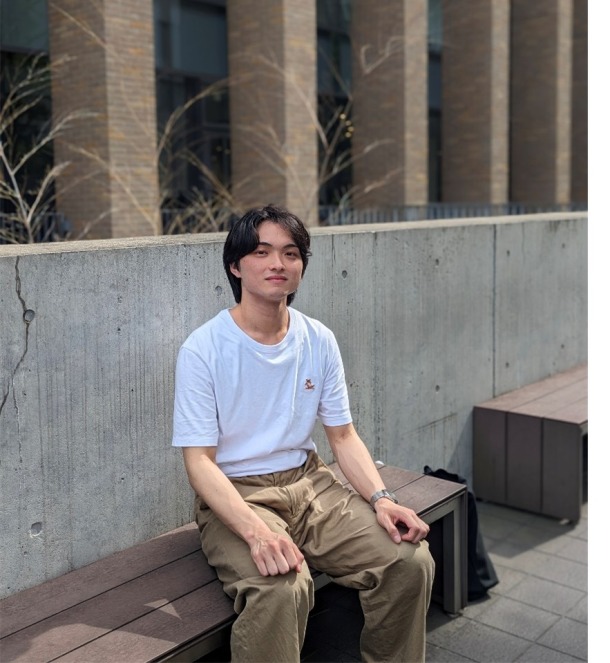

今回インタビューさせていただいたのは、「BORDER FREE」の代表として活躍されている石井さん。石井さんはBORDER FREEの活動を、世の中の複雑さを”ボランティア”で引き受けることで解決する「キラキラ社会貢献活動」にしたくない、社会貢献よりも目の前で困っている個人を助けられる活動にしたい、との思いをボランティアプレゼンコンテストで語ってくれました。そんな石井さんにBORDER FREEの活動や、活動に寄せる思いについて聞いてみました。

BORDER FREE

石井 陽斗(いしい・はると)さん (商学部4年)

――普段どのような活動をBORDER FREEで行われているかについて、お聞かせください。

石井さん:早稲田のサークルと、母体のNPO法人があるのですが、早稲田のサークルでは全部で60人くらいが活動しています。もともと30人ぐらいで活動していたのですが、今回の新歓で30人入ってくれたため、60人くらいで活動しています。

――活動規模が年々大きくなっているということですか?

石井さん:そうですね、2021年9月にできた団体で、私が入ったのが2022年4月なのですが、活動の規模が大きくなっていることを感じます。ミーティングをするときも人でいっぱいです。

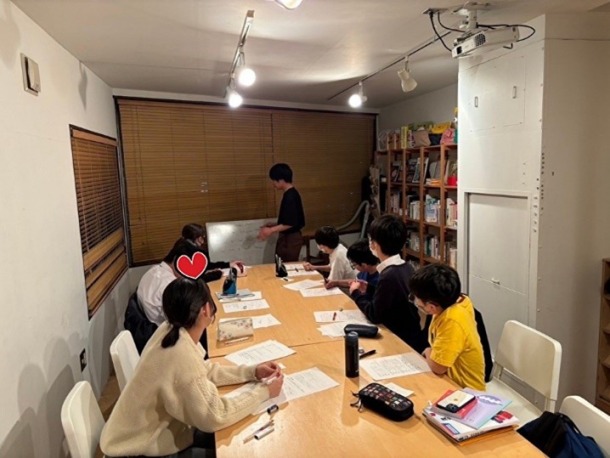

活動場所について、運営ミーティングはWAVOCのミーティングスペースで毎週月曜日に行っています。

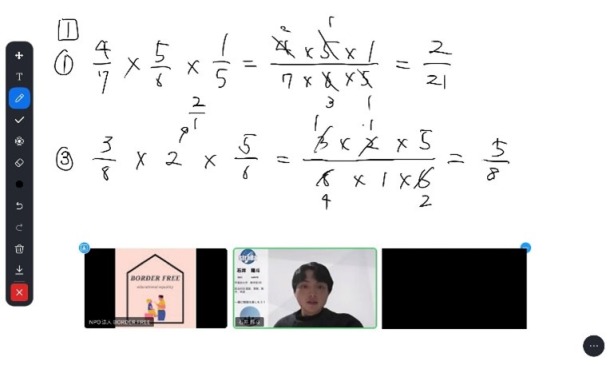

実際のボランティア活動は、新宿区内のカフェをお借りしています。その中で2024年4月から「わせだ教室」という集団授業を早稲田地域では開講しています。元々の拠点は東京都の多摩地域なのですが、多摩地域でも放課後学習教室とよばれる、子どもたちが放課後に集まって自習や学校の宿題に取り組める場所を置いていて、大学生がチューターとして駐在しています。また、多摩でも集団授業の教室を開いています。放課後学習教室では小学三年生から高校生まで結構幅広く接しています。集団授業では中学生レベルの授業を行っています。

――ご自身はどういったきっかけでこの活動に参加することになったのですか?

石井さん:参加するきっかけはシンプルに友人から誘われたことでした。最初のころ自分は正直なところ、ボランティアには興味がありませんでした。しかし、団体の黎明期に友人に呼ばれて「団体を手伝ってほしい」と言われて、ちょうどその時大学二年生で時間も空いていたので、じゃあ手伝おうかなと思って入ったのがきっかけでした。

そこから続けていくことができたのは、実際に入ってみて子どもたちと触れ合っていく中で、子どもたちがかわいいなと思い、彼らのために何かできたらいいなという思いが生まれたからです。また、私たちの活動が子どもたちの居場所になっていたので、誰も運営できなくなって居場所がなくなってしまうのは悲しいことだな、運営を続けていきたいなと思い、活動をつづけました。

――ご自身が「これはBORDER FREEにしかない魅力だな!」と思うことはありますか?

石井さん:他にもたくさん居場所づくりの団体はあると思うのですが、BORDER FREEの魅力としては「子どもたちに対して、多様なかかわり方ができること」があると思います。子どもたちにいろいろなかかわり方ができるため、居場所づくりをしたいという人から、勉強を教えることに熱意をもって、将来教員を目指している人や、経済的な理由で塾に通えない子どもに対して、塾と同じ質の授業を届けたいという信念を持った人まで、いろいろな人が集まっています。

BORDER FREEでは、一言で「子どもとかかわる」といっても、子どもたちの友達としてかかわることから、人生の先輩としてかかわること、質の高い教育支援としてかかわることまで含んでいます。そういう様々な活動を一つの団体でできるというのは魅力だと思っています。

――2024年4月に行われた「ボラコン」の発表の中で、「シンプルでキラキラしたボランティアは世の中の複雑さをだれかが引き受けることで成立する」ということをおっしゃっていました。そういったところからBORDER FREEの活動が「キラキラしたボランティア」にならないように、お金を集めて有償で行われているのかなと感じています。有償で活動することはボランティア活動を継続していくという面で重要な観点になると思います。有償で活動するなかでよかったと感じた実体験などはありますか?

石井さん:BORDER FREEの有償には二つあって、まず保護者側からお金を集めるという意味での有償と、ボランティアに参加してくれている人たちへの交通費などの実費支給があります。

前者の良さとしては、完全無料と比べて、拡大のスピードが速かったというのがあると思います。少額ながら活動に必要なお金を集めることで、別の事業に回して新しく教室を開くこともでき、新たな活動につなげていくことができました。一つの場所でやっていくこともできるとは思いますが、拡大していけたことはとても良かったことだと思います。

加えて、お金をいただいたことでボランティア講師にお金を払うことができます。ボランティア講師も学生ですから、正直言ってみんなお金に余裕がありません。アルバイトに回せていた時間をボランティアに割いてくれていることになります。完全に無償で、しかも質のいい教育をやっていただくとなると大変な部分があると思います。もちろん学生の中には「完全に無償でもやります!」という人もいますが、活動できる人がその人たちだけに限られてしまいます。活動している講師についても、金銭的サポートがあることは活動を継続しやすくなることにつながると思います。今のところ、講師が継続できず、講師が足りなくなってしまったため教室を畳んでしまうといったことは起こっていません。活動が継続しやすくなることと活動を拡大できることから有償であることは良かったことだと思います。

――2021年9月に発足したのに2024年現在でもうすでに多摩や早稲田など複数の場所で活動されていることからも活動をより拡大していけることがうかがえますね。

石井さん:そうですね。ゆくゆくはBORDER FREEの活動を全国に広めていきたいなとも考えています。大学生の中には地方から進学してきている人もいます。そういった人たちと自分の地元にBORDER FREEの活動を広めようとアプローチしている例もあります。ボランティアに興味を持っている人が集まっているので、それを自分の地元でも広めてみない?と提案すると、積極的に動いてくれることが多いです。その人自身にも良い経験になり、成長につながると思いますし、その人の地元に活動が広がることでより多くの子どもたちに教育支援を届けられることになり、良い連鎖が続いていると思います。

――最後に読者に対してメッセージをお願いします。

石井さん:僕たちの活動は、お金をいただいている点から受け入れられづらいところがあると思います。「どうしてお金を取っているの?」と言われることも多いです。ですが、そこでボランティアは完全に無料・無償でないといけないというその固定観念を一つ変えてみてほしいなと思います。この活動はそこを変えることで実際に成長できています。ぜひ、みなさんもなぜ常識になっているかわからないものを疑い、考えてみることでみなさんの成長につなげていってほしいです。

取材・文:南部耀之介(WAVOC学生スタッフ)