フグプロ活動備忘録!

フグプロ活動備忘録!

”おいしい”から見えた世界~私たちフグプロが進む道~

私たちはWAVOCに所属するボランティアプロジェクト、Food Glocal Project(通称フグプロ) です。“食から始めるグローカル社会共創~「おいしい!」からつながる世界とわたし~”をスローガンに2021年秋からスタートしました。誰にとっても身近な存在である「食」を通して、グローバルな問題をローカルな視点から解決することを目標に活動しています。最終回となった今回のレポートでは、3つのインタビューから見えた日本の課題、それを踏まえてフグプロがこれからどのように活動を行っていくかを紹介します。

A.S

目次

- 在留外国人の方がもつ日本への印象から見えた課題

- 在留外国人の方に共通して見えた課題

- フグプロのこれから

1.在留外国人の方がもつ日本への印象から見えた課題

まず、インタビューから判明した日本への印象を紹介します。インタビューした皆さんに共通していたのは日本にポジティブな印象を抱いて下さっていたことです。

______________________________________________

?中国

日本人は挨拶、マナーがいいね!時間も正確だよ!

?ネパール

日本は治安がいいね!

?マレーシア

日本で用事が終わっても居たい。日本のいいところを母国でシェアしたい!

______________________________________________

皆さんが日本社会に対して好印象を持って下さっているのは素直に嬉しかったです。

しかし、外国人が日本で暮らすには日本固有の生活を受け入れる必要があります。

______________________________________________

?中国

日本語が出来ないと就職は難しいよね、、、

?ネパール

日本語が分からないうちは、在日の同郷の先輩と一緒に行動して日本に慣れたよ。

?マレーシア

携帯の契約や市役所の申請は面倒。でも、それは社会によって違うのは当たり前だから仕方のないことだよ。

______________________________________________

これらのお話からは皆さんが当初、日本での生活に不便を感じていたことが分かります。皆さんはこれらの不便を日本で生活する中で受け入れ、適応することで解消していったのです。

これを図示すれば以下のようになります。

不便→自己流で適応、受け入れ→日本いいね!

この適応力は自国で生活する際には必要ないものです。インタビューを行った皆さんは多様な生活に対する寛容さを備えていたのです。この寛容さがあるからこそ日本での生活を受け入れ、そのうえで日本社会へ好印象をもつようになったのでしょう。

言い換えれば日本社会は外国の方に寛容さを要求しているのです。

それでは、どのような経緯で日本は外国人に寛容さを要求するのでしょうか。

______________________________________________

?ネパール

日本人と交流する機会は常連客と仲良くなるくらいで子供を通じたつながりもない。

?マレーシア

日本での交流活動は自店舗内で十分。日本人と交流してみたいとの思いがあっても、繋がりはいらない。(フェーさん)

______________________________________________

これらのお話からは皆さんが日本人と関係を主体的に築くことが出来ていない現状が窺えます。それは日本語に慣れず、上手くコミュニケーションが取れないからだけではないということが言えます。これは、日本人が海外から来た人を「外国人」という線引きをし、自分たちとは違う人だと考える傾向にあることが影響しているのではないでしょうか。「自分たち日本人にはよくわからない」と、外国人には関わらない態度を示してしまうのです。つまり、彼らに対して「無関心」であるのです。日本語という言語の壁だけではなく、日本人のそうした態度が彼らの日本での生活に障壁を生んでしまうのです。「相談したいことがあるけれど、誰に頼ればいいかわからない」「日本のことを教えてくれる人が自分の周りにはいない」という環境により、日本での生活環境をあるがままに受け入れざるを得ない状況におかれるのです。

さらに、日本人は外国人に「無関心」であるだけではなく、彼らへの偏見を持ちやすい傾向があります。

______________________________________________

?中国

コロナ禍で「中国に帰れ」との電話がかかってきた。

______________________________________________

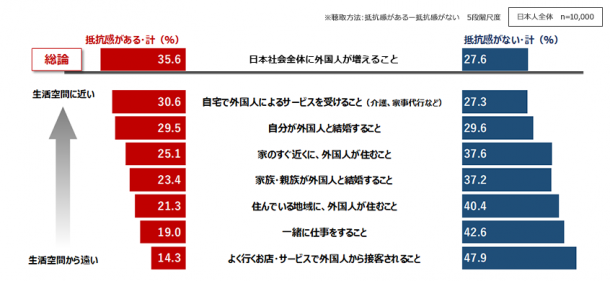

この実情は日本に好印象を持って下さっていた外国の方に申し訳ない気持ちになりました。外国人に無関心であるということは彼らについてよく知らないことを意味します。すると日本人は外国人について語る際、自身が構築したイメージで語るしかないのです。上記のインタビューはその一例になっています。以下の統計も現在の日本の状況を示しています。

この資料によると日本では外国人が増加することに抵抗感を持つ人が多くなっています。これはインタビューのように直接態度として嫌悪感は示さずとも、外国人に無関心を装う原因になっています。

これらの日本の外国人に対する無関心や偏見は日本の大きな課題なのです。

2.在留外国人の方に共通して見えた課題

2つ目に、インタビューの中で私たちが注目したのは特にコミュニティに関することでした。これもまたインタビューを行った皆さんに共通していた話題です。

______________________________________________

?中国

友人や知り合いとのネットワークが重要。

?ネパール

日本語が分からない状態で来ても、賃貸契約からお出かけまでも在日の先輩に案内してもらう。大きなコミュニティよりも一対一で個人の関わりの方が大切。

?マレーシア

マレーチャンの中のコミュニティで満足していて新しいコミュニティに必要性を感じていない。

______________________________________________

このようにインタビューをした方々は内輪の仲の交流が多く、「コミュニティが狭い」現状があると分かりました。この事実は私たちの「外国にいる際はコミュニティを用いて、出来るだけ広く自国の人と交流をもつはず」という考えからすると意外でした。

そこで私たちはまず、在留外国人にとってコミュニティは必要なのかについて考えました。私たちの意見で共通していたのは”異国で生活する以上は自身の思いを安心して吐露できる環境が必要なのではないか”ということでした。つまり、在留外国人にはコミュニティが必要であるとの認識です。

また、インタビューの中でコミュニティをもつことによるメリットも垣間見えました。

?マレーシアのフェーさんがフグプロのメンバーと母国語で話すことが出来ていてとても嬉しそうだったのです。

来日直後は情報を得たり、生きるすべを身に着けるために必要

↓

自分が満足に生活できるだけのコミュニティ(情報を得る場やその交流関係)が成立

↓

それ以上の関わりを必要とせず、広いコミュニティには魅力を感じなくなる

↓

レストランの中だけの狭いコミュニティに留まってしまう

との考えに至りました。

この考えについて、ある留学生メンバーは、「留学当初は学生のコミュニティに参加し、同じバックグラウンドの人と一緒に過ごすことが多かった」との経験と「現在はスマホがあれば必要な情報が得られてしまい、日本人と繋がる必要性を感じない」と話してくれました。

以上のことから私たちは在留外国人は狭いコミュニティでも満足していて、広いコミュニティを求めていないのではないかとの結論に至りました。

しかしこうした状況は、在留外国人が抱える生活の不便などを、その狭いコミュニティの中で自己完結してしまうのではないでしょうか。人間関係が限られているため情報や生活手段が行き届かないのです。つまり、生活における不安や不満を「そういうものだ」と言い聞かせ、生活の改善を諦めてしまうのです。それは、日本社会に対して寛容である外国人しか生活することができなくなるのです。言い換えれば、日本社会は在留外国人に寛容さを強いているのです。

このような状況を外国人に与えてしまう日本社会は、どこから生まれてくるのでしょうか。どのような社会構造が影響しているのでしょうか。

外国人の狭いコミュニティに留まっている、私たち日本人が知らない日本の問題点は多く存在するはずです。まずはその狭いコミュニティにアプローチをし、彼らが無意識のうちに受け入れてしまっている日本社会の問題を見出す必要があるのです。

3.フグプロのこれから

このように私たちはインタビューによって得られた気づきから2つの課題を見出し、それに対する行動指針を建てました。

?日本人が無意識に抱く、外国人に対する偏見や無関心に気がつき、外国人と相互に助け合えるような社会環境を創ること。

?在留外国人と日本人が交流できるコミュニティを創造し、フグプロが両者をつなぐ接点になること。

まずは、学生に在留外国人へ関心をもってもらうことを目標にします。日本人が持つ外国人への第一の壁である無関心を取り払うのです。日本人が外国人に対してネガティブな印象を抱くのは相手のことをよく知らないからです。だからこそ私たちが、学生における無関心さを解消するきっかけを提供したいと思っています。

さらに、”早稲田周辺の在留外国人同士”、”早稲田周辺の在留外国人と早稲田大学生”の交流の場を創造したいと思います。

インタビューした方には同じ国の方同士でも繋がりが薄いという現状があります。これが、狭いコミュニティの一因です。そこで私たちは「繋がりを生む」ことにフォーカスします。

在留外国人同士でのコミュニティでは、在留外国人の中でも早稲田と飲食店という共通項をもつ彼らの間に、国籍を超えた繋がりが生まれることでしょう。そうした繋がりにより、より広い視野で日本での生活を営むことができるのです。また、「海外から日本に来て生活をしている」という共通点から、共有し合える悩みや問題が発見できるかもしれません。それらを私たちが拾い、解決できる方法を彼らと一緒に考えます。彼らが本音で語り合え、一層日本で暮らしやすくなるような環境を創り上げていきたいです。

さらに、在留外国人と学生が交流できる場を創ります。学生が在留外国人を知り、彼らを身近な存在として捉えることは彼らに対する無関心を解消する一助となることでしょう。

私たちは、国籍・年齢、性別問わずさまざまなバックグラウンドを持つ人々が気軽に交流できるコミュニティを創造するため、全力で活動していきます!

インタビュー内容について詳しく知りたい方はHPをご覧ください。https://www.foodglocalproject.com/

<参考文献>

パーソル総合研究所「多文化共生意識に関する定量調査」『パーソル総合研究所ホームページ』2021年3月15日

<多文化共生意識に関する定量調査 – パーソル総合研究所 (persol-group.co.jp)>[2022年2月4日閲覧]