生活の中の「カーボンニュートラル」(理論編)

WAVOC学生リーダー 福田 伶奈

早稲田大学とカーボンニュートラル

先日、早稲田大学は、カーボンニュートラルの実現に向けて、Waseda Carbon Net Zero Challenge 2030を宣言しました。早稲田大学では、この宣言のもと、「カーボンニュートラル最先端研究」・「カーボンニュートラル人材育成」・「キャンパスのカーボンニュートラル達成」の3つの柱を打ち立て、それぞれの側面から、2050年のカーボンニュートラル達成を見据えたロードマップを作成しています。

「カーボンニュートラル」って、なに?

では、そもそも「カーボンニュートラル」とは何なのでしょうか?

カーボンニュートラルとは、「温室効果ガスの排出量と、吸収量を均衡させること」を意味します。

簡単に説明すると、「温室効果ガスの排出量をできるだけ減らし、なくし切れなかった温室効果ガスを吸収したり取り除いたりすることで、実質ゼロにすること」です。日本では、菅前総理大臣による2020年10月の所信表明演説で、「2050年にカーボンニュートラルを目指す」という目標が示されました。

カーボンニュートラルは、何のため?

カーボンニュートラル実現の目的として、第一に「地球温暖化の抑止」が挙げられます。

現在、世界では、平均気温の上昇が止まるところを知りません。これによる気候変動は、豪雨や猛暑のリスク上昇や、干ばつによる食糧不足、生態系の破壊といった問題を引き起こします。つまり、地球温暖化によって発生する、私たちの生活に直結した、世界中での様々な悪影響が危惧されているのです。

地球温暖化を食い止めるためには、温室効果ガスの排出量の削減、ならびに吸収作用の保全と強化が不可欠です。そこで現在、各国の政府や企業が協力し合いながら、「カーボンニュートラル」という明確な目標を打ち出し、この課題に向き合っています。

このように、「カーボンニュートラル」というと、政府や企業との関わりが密接なようで、あまり身近に感じられないかもしれません。しかし前述の通り、この問題は私たちの暮らしに直接関わることであり、決して他人ごとではないのです。

それでは、私たちはカーボンニュートラル達成のため、日常の中で、どのような取り組みができるのでしょうか?代表的な2つの対策を紹介します。

カーボンニュートラルと、私たちの生活

一つ目に、節約があります。水や電気の付けっ放しは、ついついやってしまいがちですが、少し意識してみて、毎回止める習慣をつけることが大切です。他にも、空調の温度設定に気をつけて見るのも、大切です。具体的に、環境省は、「冷房は26℃、暖房は20℃」に保つことを推奨しています。次の写真をご覧ください。

大学構内でも、このようなシールが各教室に貼られていることを、皆さんはご存知でしたか?大学でも家の中でも、服装で調節するなど、工夫した生活を送ってみましょう。

さらに、車の利用を減らすことも重要です。代わりに、徒歩や自転車で移動してみることで、今まで見えていなかった景色が、見えてくるかもしれません。こうした「節約」を心がけた行動は、地球はもちろん、家計にも身体にも優しく、自分の生活をも豊かにすることができるのです。

二つ目は、ゴミの削減です。

まず、ものを購入する際には、それが長く使えるものなのかを判断材料にしてみましょう。必要ものを長く使うことには、多くのメリットがあります。愛着が湧きますし、衣服であれば、長く使うというだけで、体型維持に繋がります。そして、いざ何かを捨てる時、本当にそれがゴミなのかを、一度立ち止まって考えてみてください。

まだ使えそうであったり、直したり洗ったりすることで再び利用できそうであったり、実はゴミではないことに気づくかもしれません。

もう使わない・使えないものであれば、捨てない方法がないかを、考えてみてください。リサイクルショップや、不用品の回収・買い取り専門業者など、捨てる以外の選択肢はたくさん用意されています。特に洋服は、店頭に衣服回収ボックスを置いているアパレルショップが、全国各地にあります。不要になった服を持ちこむことで割引券がもらえるお店や、ブランドを問わずに服の回収を行っているお店など、お店次第で様々な特典や形態があります。インターネットを活用し、事前に調べていくとスムーズかもしれません。

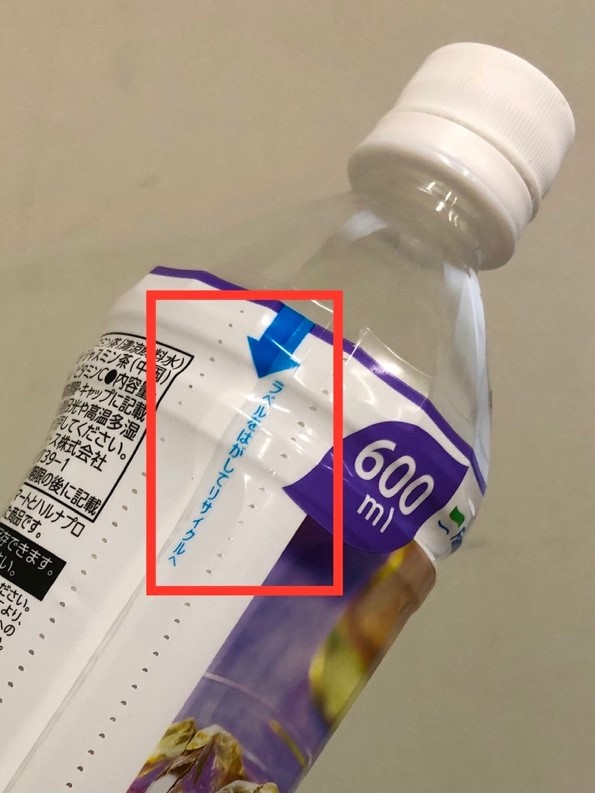

最後に、それでもゴミとして捨てる時は、正しく分別できているかを確認しましょう。特に、ペットボトルのラベルを外すことは、数秒もかからない簡単なことでありながら、見過ごされがちです。私たちの少しの意識で変えていきたいですね。

これらのことをはじめとして、私たちにできる対策はまだまだたくさんあります。ぜひ探してみてください。

これらのことをはじめとして、私たちにできる対策はまだまだたくさんあります。ぜひ探してみてください。

最後に、今まさに存在している深刻な問題を自分ごとと考え、今すぐ始められることを実践するのが大切です。意外と身近で、簡単に貢献できることが多い、「カーボンニュートラル」。日々の生活を変えることは、思わぬ幸運に出会える可能性も多く秘めています。皆さんもぜひ、カーボンニュートラルを目指す生活を送ってみませんか?

次回は、著者が実際に、脱炭素への取り組みを行う神奈川県川崎市で、モデル地区に指定されている溝口に赴いた体験レポート、生活の中の「カーボンニュートラル」(実践編)を掲載します。お楽しみに!

カーボンニュートラル宣言に関する、早稲田大学の特設サイトはこちらから