「20th企画」未来に向けた、WAVOCの道標

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター設立20周年対談

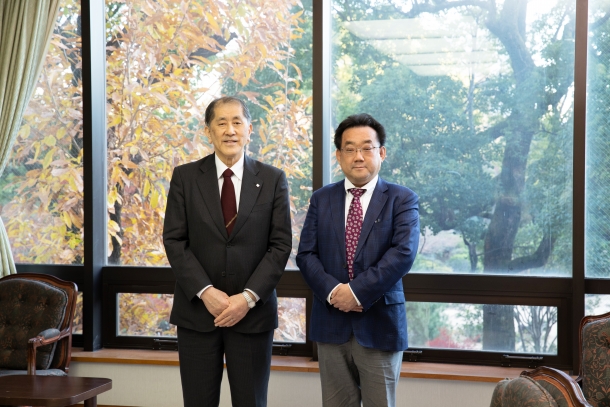

2002年に設立された早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC)は、さまざまな科目やボランティアプロジェクトの運営を通じ、学生が社会課題に気づき、考え、行動する教育を目指しています。本学の「教育」「研究」に次ぐ使命「社会貢献」の推進役を担うWAVOCは、設立20周年を迎え、次なる時代に対してどのように取り組んでいくべきか。活動の軌跡を振り返り、未来への展望を共有すべく、早稲田大学総長・田中愛治、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター所長・松居辰則が対談を行いました。

大学の社会貢献活動が醸成した、新しい時代の“利他精神”

松居 早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター(以下、WAVOC)は、平山郁夫画伯が名誉所長を、奥島孝康総長(当時)が初代所長を務める形で、2002年4月1日に設立され、過去20年間、さまざまな社会貢献活動に取り組んできました。

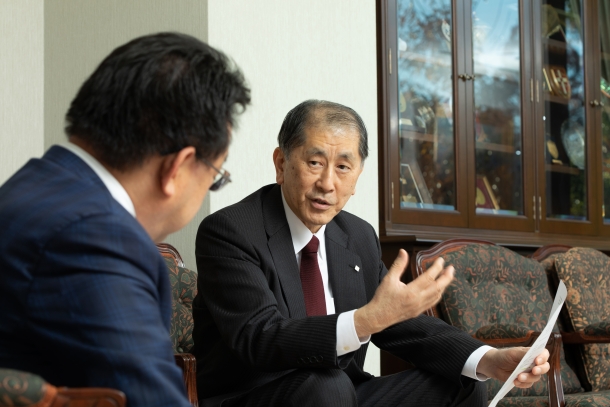

田中 本学には「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」という教旨がありますが、本学創設者・大隈重信は「模範国民の造就」について「一身一家、一国の為のみならず。進んで世界に貢献する抱負が無くてはならぬ」という言葉を残しています。早稲田大学は今日まで、この考えを引継いできました。ボランティアをはじめとする社会貢献活動には、こうした利他の精神が最も強く表れています。WAVOCの設立は、大学が社会貢献をするという点で画期的な試みだったといえるでしょう。

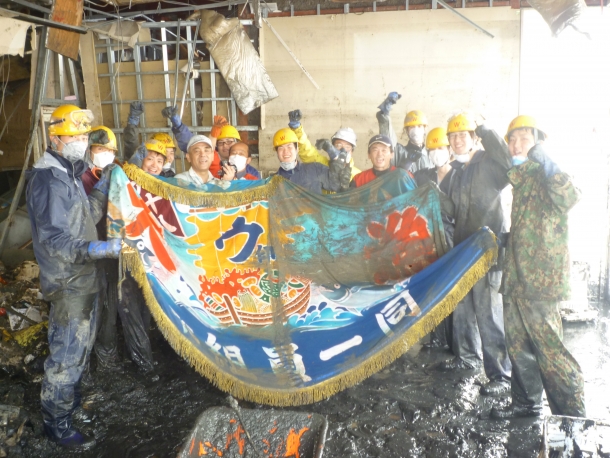

松居 学生や教職員の尽力によって成果を残してきたWAVOCですが、なかでも大きな活動は二つあったと考えています。一つ目は、2011年に発生した東日本大震災における復興支援ボランティアで、2011年から19年にかけて、総計649回、8,749人の学生が被災地に派遣されました。

田中 復興支援ボランティアは、初年度より教職員による教育が徹底されていたのが印象的でした。「被災地の方々に迷惑をかけるようなことがあってはならない」という考えが参加学生に共有され、寝袋や食糧は自分で用意をするといった自律的な行動につながっています。学生同士の強固なチームワークも、地元の方々との信頼関係を構築する要素となりましたが、WAVOCによるトレーニングによって実現されたのでしょう。

田中愛治総長

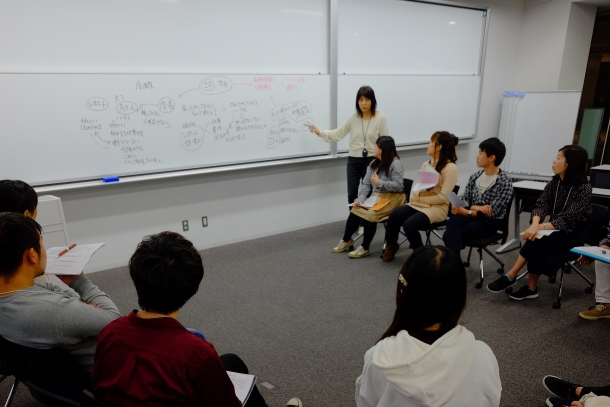

松居 もう一つの大きな取り組みは、2014年にスタートした「体験の言語化」の科目化です。学生が自身の体験を捉えなおし、社会の課題に結びつけることで「自己を社会に文脈化する」思考プロセスを学ぶ手法ですが、現在も学内外の教育関係者から高い評価を受けています。

田中 現地に赴き、フィードバックを受けながら活動に従事し、ボランティアから戻った際に体験を語る。こうして言語化を通じて理論化する「体験の言語化」は、WAVOCの教員自身が経験から開発した独自の教育方法でした。学生が自分の経験を具体的に発信する力を養うために、効果を発揮していると思います。こうした活動プロセスが、WAVOCの活動を肉付けしていったのでしょう。

松居 「体験の言語化」は、現在、非常に多くの学生が履修しています。今後もより多くの学生に受講してほしいと思っています。その他に、これまでの活動や教育について印象に残っているものはございますでしょうか。

田中 WAVOCの教員に言われて印象に残っているのが、「ボランティア活動という実際の体験は、学生の社会貢献の意識を劇的に変えさせる」という言葉です。座学で社会貢献が大切だと教えても達成できないことが、現場の活動によって実現される。そのことは本学が重視する「しなやかな感性」にもつながります。国籍や宗教、身体的ハンディキャップや性的指向の異なる人々と接することで広がる価値観は、将来、他の人の視点で物事を考えるという大切な力を身につけるものです。

松居辰則WAVOC所長

未知なる問題に挑む力は異なる価値観への出会いで養われる

松居 「体験の言語化」や「学生災害支援ボランティアの心得10か条」など、WAVOCは大学に対して多くの教育方法を提供することにも成功してきました。また、活動に深く関わった学生は、現在世界的に活躍しています。その一方、残された課題として、活動に参加する学生の裾野が広がっていないことがあげられます。社会貢献活動を通じて得られる成長を、より多くの学生に対して提供するには、どうしたらいいのか。この課題に取り組まなければならないのが、20周年を迎えたWAVOCの新たなフェーズです。

田中 直視すべき課題は二つあると言えます。一つは参加者そのものが限定的であることです。ボランティア活動に参加する学生の数は、全学生数に対して少ないと言わざるを得ません。活動の素晴らしさややりがい、意識の変化などを、未経験の学生に発信していくことが必要なのでしょう。

松居 発信力を高めるために、WAVOCは20周年を機に情報発信やイベント、アーカイブ活動を強化する予定です。未参加の学生が共感できるように、WAVOCが持つ理念も伝えていくことも必要だと考えます。人類社会で起こっているさまざまな事象を「自分事」として捉えることなど、今後中心となるべき理念を、ボランティアを再定義しながら整理しているところです。

田中 組織であっても国であっても、他の人々が直面することを「他人事」と捉えてしまえば、視野は狭まります。地球温暖化や新型コロナウイルスのように、人類が誰も経験しなかった問題が次々と現れる今日、広い視野で自分の力で考える力は不可欠です。学問を糧にしつつ、未知なる問題の解決策を考えていくことが、現代の教育において重要なのでしょう。

松居 自力で考えようとすると、時には「どうしたらいいか」がわからなくなることもあります。その時には学問に立ち戻り、過去の経験からヒントを得るべきです。この往還を身につけられれば、強い力になるはずですね。

田中 もう一つ取り組むべきことは、学内における横のつながりを強化することでしょう。WAVOCとは直接関係のないところで、サークル活動としてボランティアに取り組んでいる学生もいます。また、ICC(異文化交流センター)で文化交流に励む学生、プロフェッショナルズ・ワークショップで企業の課題に取り組む学生も多数います。サークルを管理する学生生活課やICC、教育連携課、キャリアセンター、リーダーシップ教育や地域連携を提供するグローバルエデュケーションセンターなど、他の箇所とWAVOCが連携することで、学生の裾野も広がるのではないでしょうか。

松居 現在WAVOCには、ボランティアとビジネス創出がコラボレーションする「ソーシャルビジネス」を、一つの大きな軸とする構想があります。ボランティア活動をサステナブルに循環させていくために、資金も含めた社会課題をビジネスで解決するワークショップを試みるなど、少しずつ盛り上がってきています。他箇所との連携は、こうした動きを加速できるでしょう。

田中 横の連携においては、効率よりも効果が大切です。各箇所を組織的に統合するような、大袈裟な仕組みは必要ないのではないでしょうか。例えばオンラインツールを含むさまざまなコミュニケーションの場を、WAVOCがハブのようになって展開していく。こうした着実な取り組みを積み重ねることがベストだと考えます。また、アメリカのポートランド州立大学で導入されているような認定制度を早稲田でも取り入れられると学生の励みになると思います。

松居 大企業への就職だけが進路ではなくなった現代、フィールドでの活動を通じて「人間的力量」を高めることは、結果的に最適なキャリア形成にもつながるものと考えます。

田中 人間性を広げることは、「一身一家、一国の為のみならず」の精神にもつながるでしょう。

松居 最後にWAVOCの20周年と今後に向けて、メッセージをお願いします。

田中 ボランティアのような、他の人の立場に立って考え、それを自分ごととして活動すると、劇的に意識が変わります。そのことがみなさん自身を成長させるし、強くする。WAVOCに限らないですけれども、ぜひ自分を大きくする、成長させるという意味で何か他の人の立場になって考え、それを自分ごととして何か新しい解決策を考える活動をしてみたらいかがですか。

松居 WAVOCが考えていることをもう一度再認識してこれからもがんばって参ります。

復興支援ボランティア

|

|

|

体験の言語化