【学生の声】日頃の「あたりまえ」を問い直す、自然・人と“つながる”4日間 ~富良野スタディツアー活動報告~

文学部4年 池田 葵

富良野で過ごした4日間は、日常生活での「あたりまえ」が「あたりまえではない」と気付く瞬間が幾度もあった。また、富良野の大自然を五感で感じながら環境について学ぶこと、電気やガスのない中でエネルギーに頼らない原始的な生活を送ること、富良野を盛り上げるために働かれている地元の方との関わり、4日間で経験した全てのことを通じて「自然・人とのつながり」を感じることができた。

富良野自然塾に到着し、はじめに行ったのはアイスブレイクだった。木々に囲まれた自然豊かな広場で互いに名前を覚え合うミニゲームを行なった。参加したメンバーたちは初対面同士だったが、青い空や緑に木々に囲まれていたおかげで開放感を味わいすぐに打ち解けることができた。続いて、「闇の教室」と呼ばれる、いくつかの真っ暗な部屋の中に四季が再現されている施設を訪れた。暗闇の中で視覚以外の感覚に頼りながら足を進めていくことは、はじめとても怖かったが、次第に嗅覚や聴覚、さらには自分の手や足の感覚が冴えていき、部屋をうつるごとに些細な温度や匂い、音の違いに気付くことができた。日常の中でいかに視覚に頼った生活をしているかを再認識できたと同時に、今後の生活のなかで目から得られる情報以外にも意識をむけてみようと思うことができた。

その後、場所を移し、納谷真大氏によるワークショップに参加した。言葉を用いずにコミュニケーションをとるワークなどを行なったが、相手の発する息遣いや目線からも多くの情報を得ていることを実感する内容であった。日頃生活する中で、視覚や言葉といった便利なものに無自覚に頼って過ごしていたこと、これに気づけたのは1日目の大きな学びであった。

2日目は、環境教育プログラムに参加し、自然や地球について学んだ。目隠しをして裸足になり、芝生・砂利・落ち葉・丸太などの道を歩く「裸足の道」では、1日目の学びを活かしながら目以外から得られる情報を意識しながら歩くことができた。目を閉じる前には聞こえてこなかった、鳥の声や木々の葉が織りなす音に感動を覚えた。

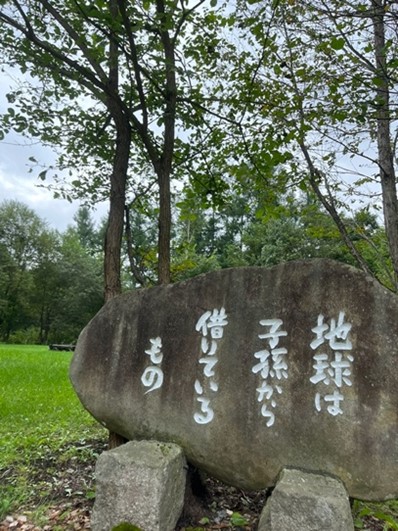

また、地球46億年の歴史を辿る「地球の道」では、私たち人間が誕生し生きてきたのは、長い長い地球の歴史においてほんの少しの期間であるということを体感することができた。それにもかかわらず、私たち人間は便利な生活を求めて、自然を破壊したり資源を過剰に用いたりしてしまっていること、これが子孫から地球を借りている存在である私たちが取り組まなければならない問題であると痛感した。

【地球の道】

また、今回のスタディーツアーの中では2つのボランティア活動も行った。

【トマト農家でのボランティア】

早稲田大学校友の原田知典さんの農園では、ミニトマトの茎の剪定作業を行った。

すでになっているトマトの実に栄養素を行き渡らすため、不要になった茎や葉を手作業で取り除いていったが、コツをつかむまではなかなか難しかった。

「野菜を相手にしている以上、ほぼ毎日手入れをしなければいけない」

という原田さんのお話を受け、私たちが日頃美味しくいただいている食べ物の裏には、農家の方の毎日の努力があることを改めて実感した。

もう一つの活動は、ふらの北海へそ祭りで使う道具の整理を行った。

市の観光課の方と一緒に作業を行い、「例年はこの作業を数人で2〜3日程かけて行う」と伺ったため、楽しく華やかなお祭りの裏には地道な準備・片付けがあることを学んだ体験だった。

【地元のお祭りで用いる道具の管理】

富良野で感じた「あたりまえ」の問い直しは、自身の感覚に対してだけではなく、自然や人の努力によって作り出されていた「あたりまえ」に気付くこと、そしてそれに感謝することでもあった。

「自然も人もつながっている」

観光ではなく、このスタディーツアーで富良野の地を訪れたからこそ得ることのできた学びがあった。

【植樹後の記念写真】

「富良野スタディツアー」

テレビドラマ『北の国から』(フジテレビ系列)などで著名な作家・倉本聰氏が主宰する「富良野自然塾」と、WAVOCが共同で主催する3泊4日のプログラムです。

富良野の大自然を五感で感じながら環境について学ぶ「環境教育プログラム」、富良野の地に根付く演劇的手法を用いて現地の風土を感じる「表現ワークショップ」、そして電気やガスのない中でエネルギーに頼らない原始的な生活を送る「生活体験プログラム」など、富良野の地ならではのさまざまな体験をします。

また、富良野で活躍する卒業生から、農業やまちづくり、地域交流事業について学びます。