誘電正接0.001未満を実現―世界最高水準の低誘電材料を発見

~次世代高速通信(6G)に貢献する回路基板材料の新展開~

発表のポイント

- 高周波電気信号への応答性が低い硫黄を含む高分子を基盤構造に、世界最高水準の低誘電特性を示す新しい有機材料を開発した。

- 硫黄原子と酸素原子を交互に配列する分子設計にも拡張し、170 GHzというミリ波帯でも低誘電特性を維持できることを実証した。

- 本材料は、第6世代移動通信システム (6G) の実現に向け、高速・大容量・低遅延の通信を支える回路基板材料としての応用が期待される。

早稲田大学 理工学術院の小柳津研一 (おやいづけんいち) 教授および渡辺清瑚 (わたなべせいご) 次席研究員らの研究グループは、株式会社ダイセル(本社:大阪市北区、代表取締役社長 榊 康裕)と共同で、これまで達成が難しいとされてきた誘電正接0.001未満の低誘電材料の開発に成功しました。

低誘電材料は、次世代の高速・大容量通信に欠かせない要素技術ですが、通信に用いる電波の周波数が高くなるほどエネルギー損失が増大する課題を抱えています。来たる6G通信の実装 (2030年頃) に向けて、材料の電気絶縁性を飛躍的に高めることが強く求められています。本研究では”ポリ(フェニレンスルフィド)誘導体”という構造に着目し、高周波電気信号への応答性を大幅に抑制することで、従来材料を凌駕する世界最高水準の低誘電特性を実現しました。本研究は、高速大容量通信における回路基板材料の新たな設計指針を提示するものであり、将来的には「より多くのデータを、より高速で、より高品質に」伝送できる通信技術の実現につながる可能性があります。

本研究成果は、2025年8月16日 (土曜日) 午前7時 (英国時間) にNature系列誌「Communications Materials」にオンライン掲載されました。

これまでの研究で分かっていたこと

近年、モノのインターネット (IoT) や人工知能 (AI) の急速な発展に伴い、多量のデータを高速かつ高品質に伝送する技術への需要が一層高まっています。しかし、情報通信機器の回路基板に用いられる電気絶縁材料 (低誘電高分子材料) は、通信に用いる電波の周波数※1が高くなるとともに伝送損失※2の増加を引き起こし、通信時の発熱や品質劣化を招く課題を抱えています。2030年頃に実装が見込まれる6G通信※3に向けては、30-300 GHzのミリ波帯でも優れた電気絶縁性を維持できる回路基板材料の開発が急務となっています。

低誘電材料の性能を表す指標には、誘電率※4と誘電正接※5の2つがあり、特に誘電正接は伝送損失の値を大きく左右するため重要な指標とされています。これまで、ポリイミド※6やポリ(フェニレンオキシド) (PPO)※7など多くの低誘電材料が開発されてきましたが、分子内に存在する極性※8の影響から、低誘電率 (3以下) かつ低誘電正接 (0.001未満) を両立する材料の実現は困難でした。例外的に、PTFE※9に代表されるフッ素樹脂は、フッ素原子の分極率※10が低く0.001未満の誘電正接を示しますが、近年は環境規制により含フッ素化合物の使用が制限されており、これに代わる新たな分子設計指針が求められてきました。

新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと、そのために新しく開発した手法

本研究グループは、低誘電プラスチックの分子構造から極性を持つ官能基を排除し、電気信号への応答性を極限まで抑えることで、誘電率や誘電正接を更に低減できると考えました。そこで、極性の低いスルフィド結合※11と分子運動性の低いベンゼン環※12から構成される”ポリ(フェニレンスルフィド) (PPS) 誘導体”に着目し、電気信号に伴う分子振動を抑えられる化学構造を導入することで、従来の低誘電材料を凌駕する低誘電特性を実現できることを見出しました。

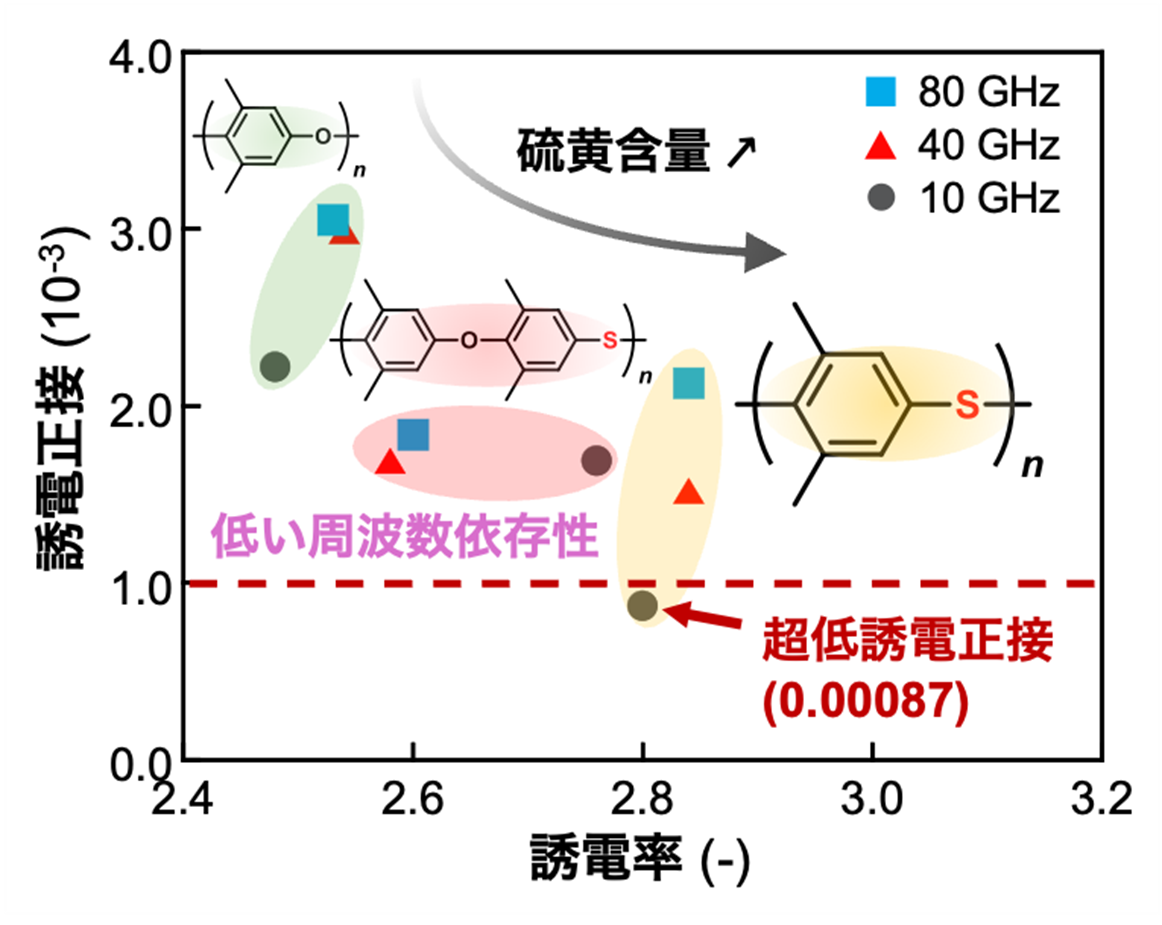

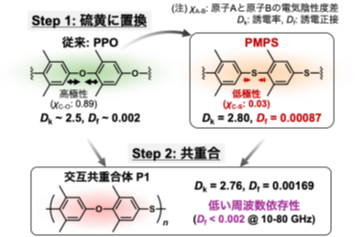

そこで、研究グループは、従来の低誘電材料であるPPOの酸素原子を硫黄に置換したジメチル置換PPS (PMPS) と、これらの交互共重合体※13 P1に新しく着目しました (図1)。

図1: 本研究における低誘電化の戦略

図1: 本研究における低誘電化の戦略

図1の補足:従来のPPOと、本研究で見出した高分子 (PMPS、P1) の分子設計と誘電特性 (10 GHzにおける値)。PPOの酸素がPMPSでは硫黄に変わり、分子の極性が小さくなることから、高周波電気信号への応答性が低くなり誘電正接 (Df) が低下する。(CCライセンスに基づき、論文中の模式図を一部改変及び翻訳)

誘電特性を測定したところ、分子構造に含まれるPMPS骨格の割合が多いほど、スルフィド結合の低い極性に由来して誘電正接が減少し、特にPMPSでは10 GHzにおいて0.001未満の極めて低い値を示しました。一方、硫黄は高い分極率を有することから誘電率は増加したものの、最大でも2.80に留まり、低誘電材料として十分に機能することが分かりました。すなわち、PPS誘導体は従来材料と同等の低い誘電率を保ちながら、誘電正接を大幅に低減できることが明らかとなりました。

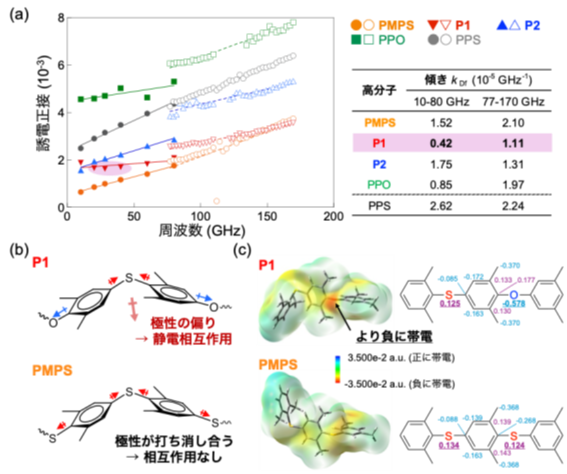

図2: P1の特異的な誘電特性

(a) 10-170 GHzにおける誘電正接スペクトルと傾きkDfの一覧. P2は交互共重合体P1の位置異性体 (メチル基の位置が異なる構造体)、PPSはポリ(p-フェニレンスルフィド)を指す。P1のみが極小値 (紫部) を有し、スペクトルの傾きも小さいことから周波数依存性が小さい。

(b) P1とPMPSの極性を表す模式図。

(c) P1とPMPSの静電ポテンシャル (左) およびMulliken電荷 (右) の分布。硫黄はやや正に、酸素は負に帯電していることがわかる。(CCライセンスに基づき、論文中の模式図を一部改変及び翻訳)

さらに、PPO骨格とPMPS骨格を交互に配置したP1は、他の高分子と異なり周波数が増加しても誘電正接がほぼ変化せず、80 GHzにおいても安定して0.002未満の低誘電正接を維持しました。また、この低い周波数依存性は170 GHzという更に高い周波数帯でも維持されました (図2a)。詳細な機構を調べると、PMPS骨格とPPO骨格が交互に並ぶP1でのみ極性が微小に偏り、高分子鎖間に静電相互作用※15が発現することで電気信号に伴う分子運動が抑制され、幅広い周波数帯においてエネルギー損失を抑えられることが分かりました (図2b, c)。

研究の波及効果や社会的影響

近年の情報通信の高速化は著しく、低誘電材料の開発競争もこの5年程度で急速に激化しています。要求水準は年々上がる一方で、所望の低誘電特性を実現する高分子材料の設計指針は確立されていませんでした。本研究は、分野における壁の1つである「誘電正接0.001未満」を突破する新しい手法として、「硫黄を使った分子設計」というアイディアを初めて実証したものです。

今後、このコンセプトを多様な高分子構造に展開することで、更に優れた低誘電特性を示す材料が網羅的に開拓されることが期待できます。得られた材料が第6世代移動通信システム (6G) に実装されれば、「より多くのデータを、より高速で、より高品質に」伝送できるようになり、データの処理速度の飛躍的向上、IoTの普及拡大、ウェアラブル機器の高性能化など、大きな社会的波及効果も期待できます。

課題、今後の展望

本成果では、極めて低い誘電正接を示す有機材料の分子設計を初めて実証しましたが、その下限がどこにあるのかは未知数です。今後は、PPS誘導体の構造を部分的に改変した高分子や、他の硫黄含有ポリマー、さらには架橋高分子にも対象を拡張し、高分子材料が到達し得る低誘電特性の限界を追究したいと考えています。

研究者のコメント

これまで取り組んできた高屈折率高分子の研究を発展させ、「屈折率と表裏の関係にある誘電率の制御にも応用できるのでは?」と着想したのが本研究の出発点です。当初は「屈折率が高ければ誘電率も高い」と予想していましたが、実際にはスルフィド結合の性質により誘電率は意外に低く、加えて誘電正接が大幅に低減することを見出しました。本成果は低誘電材料開発におけるブレイクスルーであり、情報社会を支える革新的技術への第一歩になると確信しています。

用語解説

※1 周波数

1秒間に電波が振動する回数。周波数が高いほど、より多くの情報を伝送できる。

※2 伝送損失

情報通信において、電気信号が減衰する度合い。周波数の1乗、誘電率※3の平方根、誘電正接※4の1乗に比例する。

※3 6G通信

2030年頃に実装が予定されている、30-300 GHzの電波を用いた通信技術。現行の5G通信と比較して省コストかつ更に高速・低遅延・大容量の通信や、同時多数の情報デバイス接続が可能となる。

※4 誘電率

外部から電場が加わった時に、電子が偏る程度を表す指標のこと。回路基板に用いる高分子材料の場合、誘電率は低い方が好ましい。

※5 誘電正接

外部から交流電場が加わった時に、エネルギーが熱として損失する程度を表す指標。極性基や運動性の高い官能基が電気信号に応答し、局所的に運動することが損失の原因とされている。回路基板に用いる高分子材料の場合、誘電正接は低い方が好ましい。

※6 ポリイミド

イミド結合を有するエンジニアリングプラスチックの総称。高分子鎖間での相互作用が強く、耐熱性や電気絶縁性に優れる。

※7 ポリ(フェニレンオキシド) (PPO)

芳香環と酸素原子の繰り返し構造から成るエンジニアリングプラスチック。耐熱性や電気絶縁性に優れる。工業的には、ポリスチレンとブレンドして成形加工性を高めたノリル樹脂が用いられることが多い。

※8 極性

分子構造の中で、電荷がプラス(正)とマイナス(負)に偏る程度のこと。極性の低い分子ほど外部電場に応答しにくくなり、損失が小さくなる。

※9 PTFE

テフロン樹脂 (ポリ(テトラフルオロエチレン)) の略称。耐熱性や耐薬品性、電気絶縁性に優れる。フライパンの撥水コーティングなどにも用いられる。

※10 分極率

電場や光が加わった際に、原子周囲の電子の偏りが生じる性質。硫黄は分極率が高く、酸素は分極率が低い原子として知られている。分極率の低い分子ほど電荷を貯めにくく、損失が小さくなる。

※11 スルフィド結合

炭素原子と硫黄原子が2つの電子を介して形成する化学結合。炭素と硫黄は電気陰性度 (電子を原子が引き付ける能力) の差が小さいことから極性※8が低い。

※12 ベンゼン環

6つの炭素原子が正六角形に結合した平面状の化学構造。高分子に組み込まれると,剛直性が高く、熱的・化学的安定性に優れた官能基として働く。

※13 交互共重合体

2種類の化学構造が、交互に連結された高分子のこと。例えば、2種類の高分子の単位構造をそれぞれA, Bとすると、交互共重合体はABABAB…という分子配列を有する。

キーワード

ポリ(フェニレンスルフィド)、含硫黄高分子、低誘電特性、周波数、高速大容量通信、ミリ波、6G、回路基板材料

論文情報

雑誌名:Communications Materials

論文名:Poly(phenylene sulfide) derivatives as ultralow dielectric loss materials with stable frequency response

執筆者名(所属機関名):Seigo Watanabe1,2, Shuma Miura2, Tomohiro Miura2, Yoshino Tsunekawa2, Daisuke Ito3, Kenichi Oyaizu1,2,*

*:責任著者

1早稲田大学理工学術院総合研究所

2早稲田大学先進理工学研究科応用化学専攻

3株式会社ダイセル

掲載日時(現地時間):2025年8月16日7時

掲載日時(日本時間):2025年8月16日15時

掲載URL:https://doi.org/10.1038/s43246-025-00917-w

DOI:10.1038/s43246-025-00917-w

研究助成

研究費名:有機エネルギーマテリアル化学の確立と展開

研究課題名:文部科学省 科研費 基盤研究(A) (21H04695)

研究代表者名(所属機関名):小柳津研一(早稲田大学)

研究費名:ソフト分極構造の多重集積による光・電場機能高分子の革新

研究課題名:文部科学省 科研費 挑戦的研究 (開拓) (22K18335)

研究代表者名(所属機関名):小柳津研一(早稲田大学)

研究費名:両親媒性共重合体を鍵材料とするポリフェニレンスルフィドの革新的接着と相溶化

研究課題名:文部科学省 科研費 若手研究 (25K18083)

研究代表者名(所属機関名):渡辺清瑚(早稲田大学)

上記のほかに、みずほ学術振興財団 工学研究助成、池谷科学技術振興財団 単年度研究助成 (No. 0371233-A)、天野工業技術研究所 研究助成 の支援により実施されました。