歌の先生を選ぶために働く脳の仕組みの解明にむけて手がかり

―社会性と模倣をつなぐメカニズムに扁桃体が関与―

ポイント

- 音楽などの文化を学ぶとき、人はまず、どの先生から習うかを決めます。

- 鳥が歌を学ぶときにも、どの先生から歌を習うか選択していることが知られていました。

- 本研究では、脳の中で感情などを司るとされる「扁桃体※1」が、鳥による歌の先生の選択に関わっていることを明らかにしました。

- 扁桃体を損傷した鳥は、社会的欲求が強くなり、「習うべき先生」以外のどの先生にも近づくようになってしまいました。

- 本成果は、私たちが適切な先生を選び、その文化を広めるプロセスの理解に役立つと期待されます。

概要

私たちは音楽などの文化を学ぶとき、最初にどの先生から教わるかを決めます。人気がある先生の文化は社会の中でより広まっていくと考えられますが、そもそも私たちがどのようにして先生を選ぶのか、その心や体の仕組みはよくわかっていません。

ある種の鳥は、人が文化を伝えるように、世代を超えて歌を伝える能力を持つことが知られています。早稲田大学文学学術院・次席研究員(学振PD)の藤井朋子(現所属:理化学研究所CBS・基礎科学特別研究員)と同学術院の田中雅史准教授の研究チームは、キンカチョウという鳥を使って、幼少期に歌を習うときの先生の選択に、「扁桃体」という脳部位が関わっていることを見出しました。「扁桃体」は、社会性を制御することによって歌の選択をうながすと考えられ、私たちが適切な先生を選びながら文化を発展させていく心の基盤を理解するために役立つと期待されます。

本研究成果は、『The Journal of Neuroscience』(論文名:Amygdala regulates social motivation for selective vocal imitation in zebra finches)にて、2025年5月26日(月)にオンラインで掲載されました。

これまでの研究で分かっていたこと

私たちがあやつる言葉や音楽、ダンスなどは、長い練習を必要とする高度な技術で、社会の中で世代を超えて伝達されている「文化」です。人が文化を習う原動力は、しばしば「この先生の技術を学びたい」という内的な欲求です。社会の中には様々な先生がいて、どの先生から習うかによって、どのような文化が次世代に残っていくかが左右されます。しかし、こうした文化を選び伝えていく心の働きはいまだ謎に包まれています。なぜなら、その心を作り出すおおもとの脳の仕組みが、まだほとんど解明されていないからです。

私たちは次世代に伝える文化をどのように選んでいるのか?この問いに取り組むため、本研究グループでは、スズメ亜目の鳥(歌鳥※2、英語ではsongbird)が歌を伝える行動に着目しています。歌鳥は、幼い(幼鳥)のときに大人の歌を聞いて、その歌を練習して模倣します。模倣能力をもつ動物はとても珍しく、この高い模倣能力のため、歌鳥は世代を超えて同じ歌を伝えていくことができるのです。

歌鳥も、様々な先生の歌を聞かせると、その中の決まった先生から歌を学びがちということが知られていました。しかし、なぜ彼らは決まった先生を模倣対象として選ぶのでしょうか?人が言語を習うときには、対面での学習が、効率が良いことが知られています。実は歌鳥でも、先生の鳥から対面で歌を習うことで模倣が促進されることが知られています。この対面で生じている社会的コミュニケーションに「どの先生が選ばれるか」の秘密が隠されているのかもしれません。そこで本研究は、こうした社会性と模倣の関係を調べることを目的とし、歌鳥の一種であるキンカチョウ※3を用いて、先生選択について調べる実験を行いました。

今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

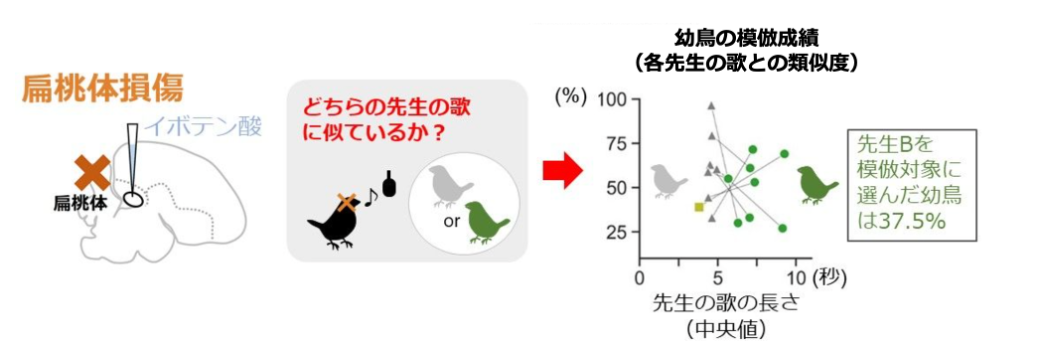

本研究では、キンカチョウの幼鳥を、異なる歌をさえずる先生役のおとなの鳥(成鳥)2羽と、1対1で1羽ずつ対面させ、どちらの先生から歌を模倣するかを調べる実験を行いました。この実験では、幼鳥が2羽の先生の歌を聞いた後、しばらく自分で練習して、歌が完成してきた頃にその歌を録音しました。そしてどちらの先生の歌により似ていたかを分析したところ、幼鳥は、決まった先生から模倣しやすい傾向があることがわかりました(図1では先生B)。その先生には、他の成鳥の歌よりも1回あたりに歌う時間が長いという特徴があり(図1)、また、他の鳥よりも歌う回数が少ない傾向もありました。つまり本実験では「短期集中的に歌う先生」が、模倣対象として選ばれやすかったということになります。ちなみに幼鳥は1羽目の歌を模倣することもあれば、2羽目の歌を模倣することもあり、習う順序は模倣成績には影響ありませんでした。

図1.本研究の実験デザイン

正常な幼鳥は先生Bを選択しがちであった。

本研究では、幼鳥による先生選択には、脳の中の扁桃体という場所がかかわっていることも明らかになりました。扁桃体が損傷された幼鳥では、正常な幼鳥が選ぶはずの「短期集中的に歌う先生」が模倣対象として選ばれる傾向が弱まり、歌の先生の選択に一貫性がなくなってしまったのです(図2)。

図2.扁桃体が損傷した幼鳥での結果

先生B以外の歌も模倣するようになり、模倣対象が予測困難になってしまった。

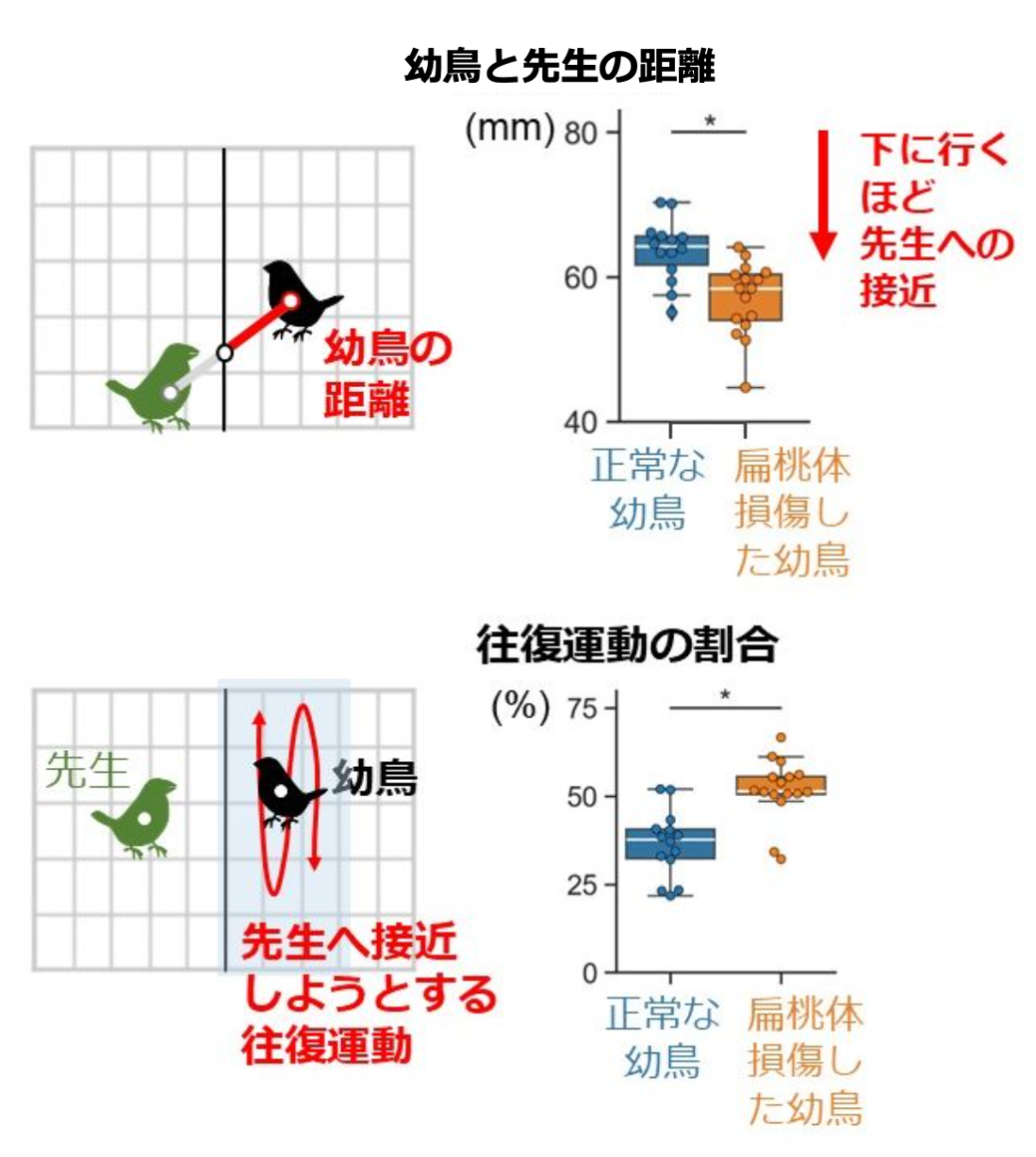

なぜこのような結果となったのか?幼鳥が先生と出会った時の行動を分析すると、扁桃体が損傷された幼鳥は、先生へと近づこうとする行動が増え、先生と自分を隔てる網ごしに頻繁に往復運動をするようになっていました(図3)。この結果から、扁桃体損傷によって、他者を求める社会的欲求が高まることが示唆されました。

図3.幼鳥と先生が出会った時の行動分析

扁桃体が損傷した幼鳥は、先生への社会的欲求が高まった。

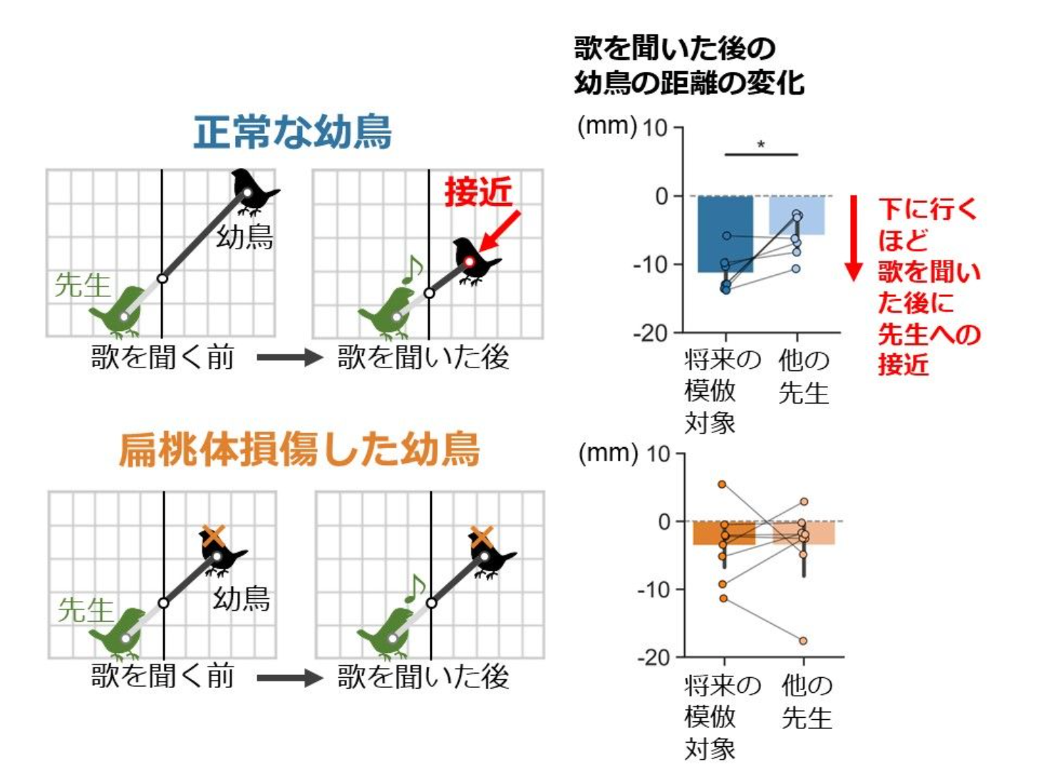

それだけではなく、扁桃体が損傷した幼鳥は、正常な鳥では見られた「歌を聞くと近づく」という行動が減少し、さらに、正常な鳥で見られた「将来に模倣対象として選ぶ先生の歌を聞いたときに近づく」という行動も見られなくなってしまいました(図4)。

図4.扁桃体が損傷した幼鳥は、将来の模倣対象の先生への接近が見られなくなってしまった。

以上の結果をまとめると、正常な幼鳥では、扁桃体は、「おとなの鳥なら誰でもコミュニケーションしたい」という社会的欲求を抑えつつ、「習うべき歌を備えた先生」だけに対して社会的欲求を高めることで、模倣すべき対象を選ぶことをうながしているのだと考えられます。過去には扁桃体は、脳の中でも恐怖などの感情を司ると考えられてきましたが、近年では、社会的な認知や価値の評価など、より多様な機能にかかわることが明らかになりつつあります。今回の研究成果は、これらに加えて、扁桃体が「模倣学習」でも役立っているという、扁桃体の新しい機能が明らかになりました。

研究の波及効果や社会的影響

模倣は、文化を伝えるために極めて効率が良い学習です。本研究では、高い模倣能力をもつ歌鳥を研究対象とすることによって、模倣対象を選択する脳の仕組みの一例を明らかにすることができました。本結果からも、模倣や文化伝達には「社会的コミュニケーション」が重要な役割を果たしていることがわかります。本成果は、扁桃体が社会性を通して文化伝達の方向性を制御している可能性を示唆するもので、私たちが、次世代に伝える文化や文明をどのように選んできたのかの理解につながる可能性があります。

脳の中でも扁桃体という場所は、感情を司ると考えられてきました。扁桃体が損傷されるウルバッハ=ヴィーテ病※4になった患者S.M.が恐怖を理解しないように振る舞ったりすることから、古くから扁桃体は恐怖と関わると考えられてきたのです。また、サルやマウスを用いた研究でも、扁桃体は感情の抑制に役立っていたり、感情を学習に利用するために必要であったり、他個体との社会的やりとりの制御に役立っていることが示されていました。このように扁桃体は、感情との関係で良く知られていましたが、近年では、社会的な認知や価値の評価など、より多様な機能にかかわることも明らかになりつつあります。今回の研究では、扁桃体がさらに「模倣学習」でも役立っているということで、今後、模倣や文化伝達を支える心の機能解明に役立つ可能性があります。

本研究では、幼鳥の扁桃体の神経ネットワークを調べたところ、哺乳類と同様に、この部分が社会性を司る神経回路とつながっていることも明らかになりました。扁桃体はこれらの神経回路と一緒に働き、幼鳥の社会性と模倣選択を制御しているのだと考えられます。今後も、歌鳥という高い社会性と模倣能力をもつ動物による歌の伝達を調べることで、社会性と文化伝達をつなぐ体の仕組みをさらに解明することが期待できます。

今後の課題

本研究から明らかになったのは、あくまで歌鳥の模倣対象選択メカニズムの一端であることは忘れてはいけません。先生を選択する脳の仕組みはこれだけではないと考えられ、今後の研究が待たれます。小さな鳥とはいえ、その行動や神経回路は複雑です。私たちは先生の歌い方が幼鳥の模倣対象選択に影響を与える可能性を見出しましたが、歌い方以外の先生の行動も、選択に影響を与えているかもしれません。また、キンカチョウの小さい脳にも複雑な神経回路が備わっており、異なる情報処理が絶えず同時に行われることで、適切な模倣対象の選択が起こっていると推測されます。

さらに、本研究は歌鳥の一種のキンカチョウによる成果でしたが、模倣学習をおこなう歌鳥のグループには約4,000もの種が含まれます。多様な歌鳥はそれぞれが独自の歌を発展させており、キンカチョウ以外の歌学習も興味深い研究対象です。こうした疑問に地道にアプローチしていくことで、ある文化の初心者が先生と接するときに脳内で何が起こっているのか、少しずつ解明されていくことが期待されます。

研究者のコメント

文化は、私たちの社会を伝わり、個人の生活を豊かにしたり、集団の結束を高めたりすることができます。しかし、文化を持たない動物も多い中、なぜ私たちが多様な文化を伝えるようになったのか、なぜ人類だけが高度な文明を発展させることができたのかは、いまだによくわかっていません。本研究の成果は、社会性が、次世代に伝わる文化を選択する前提条件である可能性を示唆するものです。今後も歌鳥が伝えている文化を調べつつ、社会と文化の複雑な関係について、少しずつでも理解を進められればと思います。

用語解説

※1 扁桃体

古くから恐怖などの感情と関わることが知られていたが、近年、扁桃体は感情の抑制に役立っていたり、感情を学習に利用するために必要であったり、他個体との社会的やりとりの制御に役立っていることが示されていた。本研究では模倣対象の選択にも関わる可能性が明らかになった。

※2 歌鳥

スズメ亜目(Passeri)に属する鳥の総称。約4,000もの種を含み、スズメやキンカチョウのほかカラスも含む。

※3 キンカチョウ

オーストラリアやインドネシア原産の歌鳥。先生を厳選して模倣して1種類の歌をさえずるようになるところに特徴がある(模倣が失敗することもある)。発達が早く、季節を問わず歌をさえずり繁殖できるため優れた研究対象となっており、脳の仕組みの解明も進んでいる。

※4 ウルバッハ=ヴィーテ病(Urbach-Wiethe disease)

常染色体異常が原因とされる脳の左右側頭葉に石灰化が生じる病気で、扁桃体周辺に限局して機能障害が生じるため、患者の症状を詳細に調べることで扁桃体の機能が推定されてきた。特にAntonio Damasioらの研究グループがS.M.と呼ばれる患者の症状を調べることで、扁桃体の損傷で恐怖の認知などに障害が生じることが明らかになった。

論文情報

雑誌名:The Journal of Neuroscience

論文名:Amygdala regulates social motivation for selective vocal imitation in zebra finches

執筆者名(所属機関名):藤井 朋子(早稲田大学文学学術院・次席研究員(学振PD)、現所属:理化学研究所CBS・基礎科学特別研究員)、田中 雅史(早稲田大学文学学術院・准教授)

掲載日時(現地時間):5月26日 午後1時 (EST)

掲載日時(日本時間):5月27日 午前2時

掲載URL:https://www.jneurosci.org/content/early/2025/05/01/JNEUROSCI.2435-24.2025

DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2435-24.2025

研究助成

研究費名:日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費 JP22KJ2905

研究課題名:学習者の選好が模倣に寄与するメカニズム:鳥の音声模倣に着目して

研究代表者名(所属機関名):藤井 朋子(早稲田大学文学学術院)

研究費名:日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) JP21H00963

研究課題名:歌の世代間伝達における文化進化の種間比較

研究代表者名(所属機関名):田中 雅史(早稲田大学文学学術院)

研究費名:日本学術振興会 科学研究費助成事業 挑戦的研究(萌芽) JP22K18657

研究課題名:文化的嗜好が幼少期に形成されるメカニズム

研究代表者名(所属機関名):田中 雅史(早稲田大学文学学術院)

研究費名:日本学術振興会 科学研究費助成事業 学術変革領域研究(A) JP24H02199

研究課題名:認知科学と人類史学との協働による創造的人工物生成過程の解明(アートと感情班)

研究代表者名(所属機関名):川畑 秀明(慶應義塾大学)

研究費名:日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A) JP24H00179

研究課題名:文化差の形成と異文化受容のメカニズム解明を目指す学際的研究

研究代表者名(所属機関名):田中 雅史(早稲田大学文学学術院)

研究費名:研究基盤形成 特別課題2022C-369

研究課題名:抽象的音響への好みの種間比較

研究代表者名(所属機関名):田中 雅史(早稲田大学文学学術院)

研究費名:研究基盤形成 特別課題2023C-350

研究課題名:文化伝達に嗜好が及ぼす影響の解明

研究代表者名(所属機関名):田中 雅史(早稲田大学文学学術院)

研究費名:研究基盤形成 特別課題2024C-348

研究課題名:刺激新奇性が模倣学習に与える影響の検討

研究代表者名(所属機関名):田中 雅史(早稲田大学文学学術院)