株主満足か社会的貢献か?

取締役会内におけるサブグループ間の勢力バランスの影響

発表のポイント

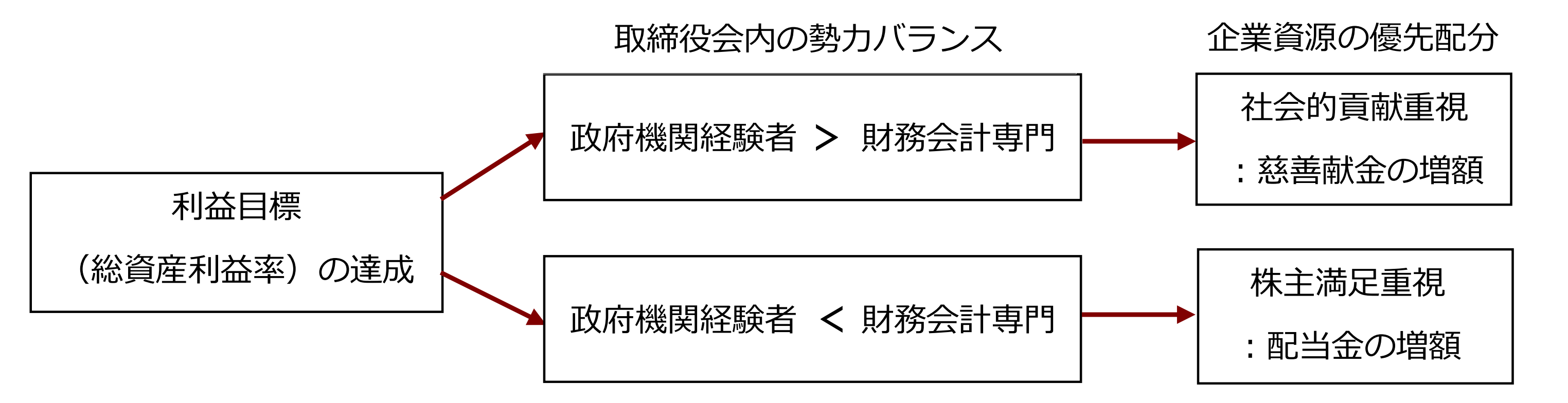

- 企業が利益目標を達成した後に、株主満足(配当金)と社会的利益(慈善寄付)の間で資源配分が行われる際、取締役会内の支配的なサブグープ間の力関係によって資源配分は左右されます。しかし、サブグループの勢力バランスが企業の意思決定にどのように影響を与えるかについての調査はこれまでにありませんでした。

- 2,000社以上の中国企業を対象とした本研究において、株主価値向上を支持する金融会計専門家と、社会的利益を重視する政府機関経験者が取締役会では主なサブグループを形成し、政府機関経験者の勢力が強い場合、慈善寄付への資源配分が増加することが明らかになりました。一方、金融会計専門家のサブグループの勢力が強い場合は、配当金を増額して株主利益に貢献する傾向がありました。

- この研究により、より勢力を持つサブグループが取締役会内にどのように形成され、異なる目標を支持するかを理論化することに成功しました。また、サブグループの力関係が資源配分に与える影響を実証的に示したことで、グローバルに適用可能な理論の構築が期待できます。

早稲田大学社会科学総合学術院の好川 透(よしかわ とおる)教授らの研究グループは、企業が利益目標を達成した後に、株主満足(配当金)と社会的利益(慈善寄付)の間でどのように資源が配分されるかを明らかするため、企業の資源配分に関する調査を実施しました。特に、取締役会内の支配的なサブグループ(株主価値重視と社会的貢献を重視するサブグループ)が、資源配分の優先順位に与える影響を検証し、サブグループの勢力バランスが企業の意思決定にどのように影響を与えるかを解明しました。

この研究により、企業の資源配分が利益目標達成後に、サブグループの勢力バランスによってそれが左右されることが示され、企業の意思決定における内部政治の重要性が強調されることとなりました。

利益目標達成後に取締役会内の勢力バランスが資源配分に与える影響

本研究成果は『Journal of Business Ethics』(論文名:Shareholder Satisfaction or Societal Benefit? Coalition Support and Goal Prioritization)にて、2025年5月9日にオンラインで公開されました。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

先行研究では、企業が利益目標を最優先にし、それを達成した後に他の目標に注意を向ける傾向があることが示されました。また、企業が複数の目標を持つ場合は、これらの目標を階層化して、重要度に応じて対応するとされてきました。企業が利益目標を達成すると、株主満足(配当金)と社会的利益(慈善寄付)の両方に資源が配分される傾向があります。しかし、その配分バランスが実際にどのように決定されるか、また取締役会内の勢力バランスがどのように影響するのかについてはこれまで実証されていませんでした。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

本研究では、2000社以上の中国の上場企業をサンプルとして、仮説を検証するために統計分析を行いました。その結果、資源配分は政府機関経験者の取締役からなるサブグループの影響が強い場合、慈善寄付への配分が増加することが分かりました。ただし、そのサブグループが配当金への資源配分を抑制する明確な証拠は見られず、これは、政府機関経験がある取締役は、配当金の増額も社会的利益に貢献していると判断しているためと推測されます。

また、企業が一方の目標(株主満足または社会的利益)を達成した後、より勢力を持つサブグループは、もう一方の目標を支持する傾向があることを発見しました。この結果、企業は両方の目標、つまり「株主満足」と「社会的利益」をバランスよく追求する可能性が示唆されました。

企業の資源配分は利益目標達成後にサブグループの勢力バランスに左右される、ということで、企業の意思決定における内部政治の重要性が強調される結果となりました。組織の意思決定や行動を説明する企業行動理論※1において、組織の複数の目的を達成する際の意思決定の仕組みを詳細に説明し、特に目標の優先順位が取締役会内の勢力バランスによって決定されることを示しました。また、より勢力を持つサブグループがどのように形成され、異なる目標を支持するかを理論化し、サブグループの力関係が資源配分に与える影響を実証的に示すことができたと考えられます。

(3)研究の波及効果や社会的影響

今回の研究結果により、コーポレート・ガバナンスが企業の社会的責任を目指す行動に与える影響を、取締役会内の政治やサブグループ形成の観点から説明し、従来のガバナンス理論(エージェンシー理論※2など)を補完する新しい視点の提供ができたと考えられます。政府系機関が多くの企業で大株主であり、政府の企業活動への介入度が高い中国のコーポレート・ガバナンスの特性を活用しつつ、他国にも適用可能な理論を構築し、政府機関経営者の取締役の影響がグローバルな文脈でどのように機能するかを示唆するものとなりました。

(4)今後の課題

実務家へのインプリケーションとして、取締役会の構成が意思決定に大きな影響を与えるため、実務家は取締役の背景(財務・会計経験や政府機関での経験など)を慎重に検討し、企業の目標に合致したガバナンス構造を設計するべきと考えられます。株主満足と社会的利益の両方を追求することで、企業は長期的な利益を最大化できる可能性があります。実務家は、短期的な利益だけでなく、社会的影響を考慮した企業の意思決定に注意を払うべきではないでしょうか。

利益目標の達成後、支配的なサブグループが他の目標を支持する傾向があることを踏まえ、取締役会内での協力を促進し、異なる目標を統合的に追求する戦略を構築することが重要です。

(5)研究者のコメント

中国企業では政府機関がガバナンスで果たす役割が大きいことを本研究は示しましたが、他国では他の特徴で取締役会内にサブグループが形成されると考えられます。本研究の結果を踏まえ、他国企業の取締役会においてはどのようなサブグループが存在し、それらのグループ間の勢力関係が企業の資源配分にもたらす影響を探ることは今後の研究課題です。

(6)用語解説

※1 企業行動理論

この理論(Behavioral Theory of the Firm)は、組織の意思決定や行動を説明するための理論であり、特に企業がどのように目標を設定し、それを達成するためにどのような行動をとり、資源を配分するかに焦点を当てています。企業は複数の目標(例:利益、株主満足、社会的利益など)を持ち、それぞれの目標達成に対して異なる行動を取りますが、これらの目標は、企業内の利害関係者やサブグループの勢力関係によって優先順位が決定します。

※2 エージェンシー理論

エージェンシー理論の研究は、「プリンシパル」である株主と「エージェント」である経営者の間の利害の不一致を前提として、その不一致を解決あるいは軽減するメカニズムを解明しようとしてきました。特にコーポレートガバナンスの先行研究では、取締役会をそのメカニズムの重要なひとつとして、その構成などの影響を分析してきました。

(7)論文情報

雑誌名:Journal of Business Ethics

論文名:Shareholder Satisfaction or Societal Benefit? Coalition Support and Goal Prioritization

執筆者名(所属機関名):Cyndi Man Zhang(シンガポール・マネージメント大学)、*責任著、Helen Wei Hu(メルボルン大学)、好川 透(早稲田大学)

掲載日時:2025年5月9日(金)

掲載URL:https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-025-06018-5

DOI:doi.org/10.1007/s10551-025-06018-5