定型表現が英語ペラペラの鍵

よく耳にする簡単な定型表現で流暢に

発表のポイント

- アメリカ英語の話し言葉で頻繁に使用される2語の「定型表現」をスピーキングで正確に使える英語学習者は、発話がより流暢であると判断される傾向にあることが明らかになりました。

- 流暢さの評価に大きな影響があるとされる発話の流暢性特徴(沈黙の回数や話すスピードなど)を考慮してもなお2語の定型表現使用が重要であることが明らかになりました。

- 難しい定型表現よりも簡単でよく耳にする定型表現の方が流暢さの評価にとってより重要であることが分析から示唆されました。

概要

スピーキングにおける流暢さは外国語能力の習熟度を示す重要な側面であり、TOEFLやIELTSなどの大規模テストでスコアに最も影響があるとされています。近年、この流暢さをさらに促進するポイントとして「定型表現」が注目を集めています。定型表現とは、一般的に2語以上からなるフレーズを指し、セットフレーズ(いわゆる決まり文句)として言葉の中で使用されるものです(例:at the end of the day = 結局は)。定型表現は話し手のスムーズな発話を助けるだけではなく、聞き手の理解促進につながることが明らかになっています。

早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程の瀧澤嵩太朗(たきざわこうたろう)氏と、同大学グリーン・コンピューティング・システム研究機構の鈴木駿吾(すずきしゅんご)次席研究員は、スピーキングの流暢さにおいて定型表現そのものの影響力を調査するため、話し手の音響的な特徴(スピードや言い淀みの頻度など)を統計的に考慮した上で聞き手の流暢性評価との関連を探り、英語話者が頻繁に使う2語の定型表現使用が多いほど、流暢性得点が高くなることを明らかにしました。

本研究成果は英国の国際学術誌「Studies in Second Language Acquisition」に2025年2月12日(水) (現地時間)に掲載されました。

論文名: The role of multiword sequences in fluent speech: The case of listener-based judgment in L2 argumentative task

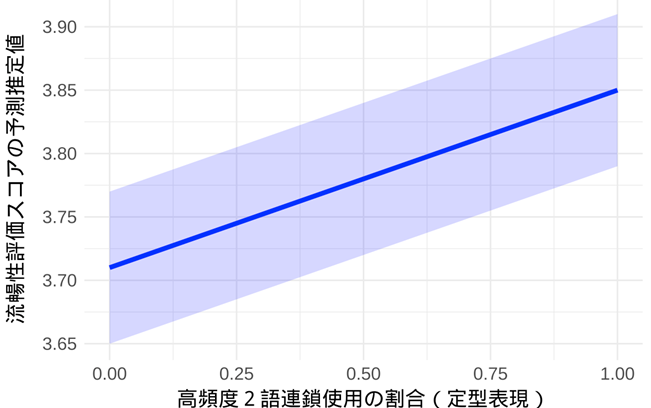

図1:高頻度2語連鎖使用が増えるに従って流暢性評価が上昇

キーワード:

スピーキング、流暢さ、ペラペラ、定型表現、英語学習

これまでの研究で分かっていたこと

人間の一般的な認知処理は効率さを好む性質を持っているため、情報をなるべく一気に処理し、処理にかかる負荷を減らそうとします。そのため、コミュニケーションにおいては、1語1語を別々に理解・産出するのではなく、情報のカタマリごと理解・産出することで、効率的なコミュニケーションにつながります。このカタマリこそが「定型表現」であり、第二言語習得研究の分野ではその有用性が盛んに議論されてきました。

過去の研究では、定型表現の使用が流暢さと関連が深いとして、スピーキングで定型表現を適切に活用できる学習者ほど流暢に話せる傾向があることを明らかにしてきました。しかし、流暢さと言ってもさまざまな定義があり、「聞き手が直感的に評価をする流暢さ」との関連については、これまで十分な議論がなされてきませんでした。聞き手が感じる流暢さは、話し手の話し方の様々な要因に大きく影響されます。過去の多くの研究では、話し手の話すスピードや言い淀みの頻度など、聞き手の流暢さ評価に影響を与える特徴を考慮しないまま、定型表現の影響を調査していました。また、定型表現を人間が主観的に同定し、その使用回数を手動で数え上げていたため、研究結果の信頼性に課題がありました。しかし、近年の自然言語処理技術の発達により、人間の言語使用を客観的に測定することが可能になったため、より適切な定型表現使用の分析ができるようになりました。

今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

英語を外国語として学習している日本人大学生110人を対象に、「スマートフォンの良い点・悪い点」について、自由に英語で意見を述べてもらいました。録音した発話を発話流暢性の観点から分析し、

(1)話すスピード

(2)節内外の沈黙の数と長さ※1

(3)「Ehh, Ahh」などのフィラー(言葉に詰まったときに間を埋めるための言葉)の数

(4)言い直しや繰り返しの数

を測定しました。定型表現の分析にあたっては、発話を書き起こし、専用のソフト※2により発話内の2語と3語の連鎖句全てを分析対象としました。例えば、”I think it might be true that…”という発話の場合、2語連鎖は「I think, think it, it might, might be, be true, true that」になり、3語連鎖は「I think it, think it might, it might be, might be true」になります。これらの2語と3語の連鎖句が定型表現として

(1)どの程度頻繁に使われるのか

(2)どの程度お互いに語の結びつきが強いのか(低頻度・難しい定型表現なのか)

という2つの観点から、アメリカ英語の話し言葉コーパスを参照して数値化しました。流暢性の評価は、日本語が母語の応用言語学を専攻する大学院生9名と応用言語学の博士号を持つ1名の計10名によって行われました。事前にトレーニングを行い、「流暢性」の観点から一貫して評価できるようにしました。また、評価にあたっては6段階(1=最も非流暢、6=最も流暢)で直感的に行ってもらいました。

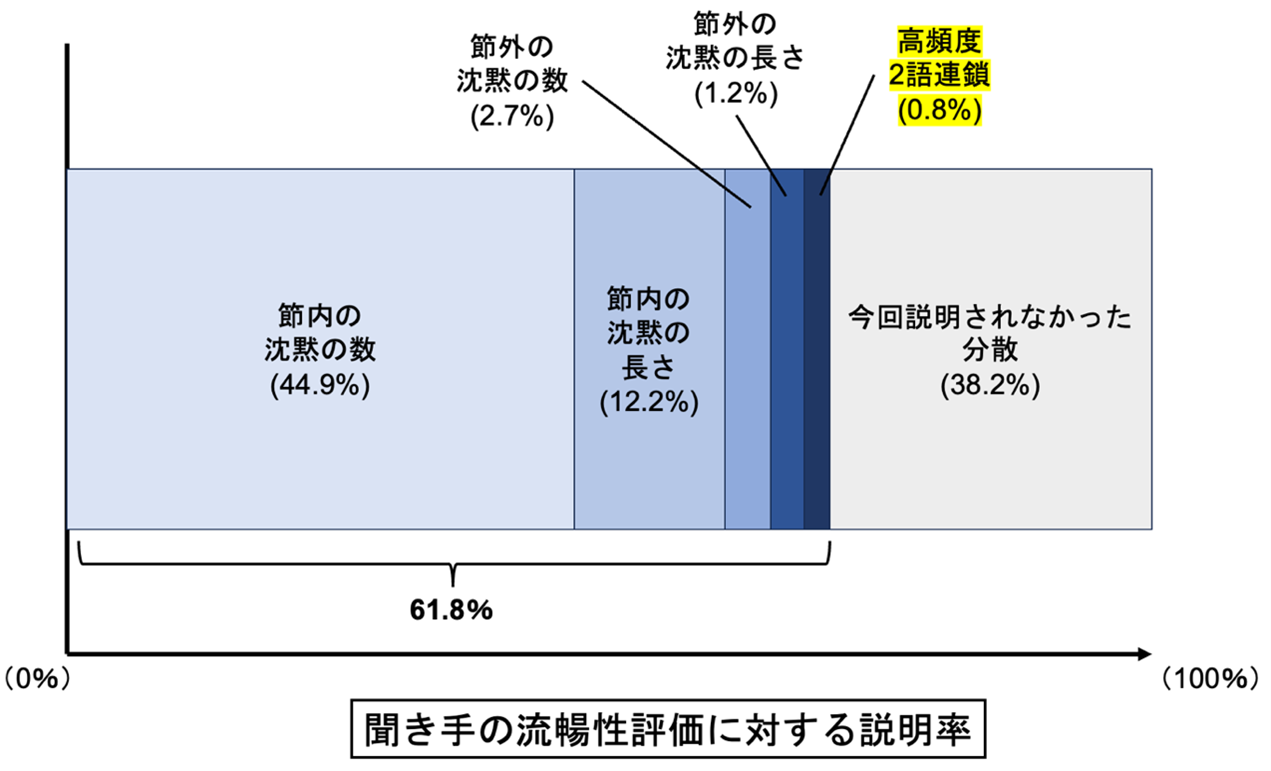

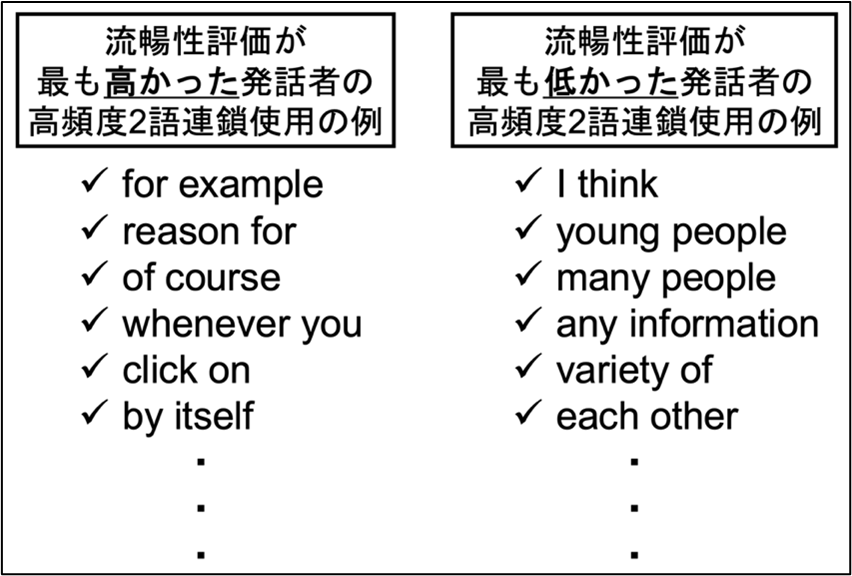

分析の結果、まず聞き手の流暢性評価に対して、話し手の発話流暢性(節内外の沈黙の数と長さ)のみで61%説明することができました。その後、話し手の流暢性の影響を取り除いた残りの39%のうち何%を定型表現使用で説明できるかを分析しました。その結果、高頻度の2語連鎖のみによって追加の0.8%を説明することができ、その他の定型表現(3語連鎖など)は説明率に加わりませんでした(図2)。つまり、英語話者が話す時によく使うような比較的簡単な定型表現を適切に使うことで、聞き手が判断する流暢性のスコアが若干高くなる、ということが明らかとなりました。図3は流暢性評価が最も高かった人と最も低かった人が使用していた2語連鎖の使用例です。

図2:聞き手の流暢性評価を予測する話し手の流暢性特徴とチャンク使用

図3:流暢性評価が高かった学習者と低かった学習者がそれぞれ使用する高頻度2語連鎖の例

研究の波及効果や社会的影響

本研究は、英語学習者が自分の流暢さを聞き手に評価される場面において、話すスピードを高めたり、言い淀みを減らす以外に、日常でよく使われる定型表現を適切に使うことが重要であることを示唆しています。

特に、TOEFLやIELTSなどに代表される大規模テストにおいては、流暢性はスピーキング評価の一部であり、定型表現を学習しておくことは、スコアの向上に少なからず寄与できる可能性があります。逆に、あまり普段使われないような難しい定型表現を無理に使おうとする必要はないかもしれません。ただし、分析の結果から定型表現の影響力はごくわずかであり、過度な一般化には注意が必要です。今回の結果は、過去の研究が示している通り、あくまでも話し手が使う「節内で発生する沈黙」を減らすことが、高い流暢性評価の根幹であることは強調しておく必要があるでしょう。

今後の課題

本研究では定型表現を2語と3語の連鎖句として測定し、アメリカ英語コーパスでの「頻度」と「語同士の結びつきの強さ」として指標化しましたが、定型表現には様々な種類があるため、どのような定型表現が流暢さを促進するのかについては更なる研究が必要です。特に、長さという点では、2語と3語の定型表現は比較的短いため、さらに長さがある定型表現での調査も必要です。また、スピーキング課題として意見陳述型のタスクを使用しましたが、話す内容により多くの制約がかかったスピーキング課題では今回と結果が異なる可能性があります。現実世界での英語使用を鑑み、様々なシチュエーションで同様の結果が再現できるか、これからの研究が期待されます。

研究者のコメント

「英語を話すには中学校で学習するレベルで十分だ」という一般的な言説があります。今回の結果から流暢さを高めるには、難しいものではなく、簡単で頻繁に使用される定型表現を適切に使えることが重要であるという示唆が得られました。本研究結果が、英語を学習している方や現場の先生方の一助になれば幸いです。

用語解説

※1 節内外の沈黙の数と長さ

英語の文は「節」という単位に分解することができます。英語母語話者は節の途中で止まることは少なく、節の境界で止まることが多いとされています(I think…it might be true that…)。一方、英語の学習者は節の途中で止まることが多いことがわかっています(I…think…it might be…true…that…)。このことから、節の境界で発生する沈黙は「次に話す内容を考える」ためのものであり、節の途中で発生する沈黙は学習者の「言語知識の不足・処理速度の遅さ」を表していると言われています。言語知識と処理速度が流暢性に与える影響について、詳しくは以下の文献をご参照ください。

- Suzuki, S., & Kormos, J. (2023). The multidimensionality of second language oral fluency: Interfacing cognitive fluency and utterance fluency. Studies in Second Language Acquisition, 45(1), 38–64. doi:10.1017/S0272263121000899

- Takizawa, K. (2024). What contributes to fluent L2 speech? Examining cognitive and utterance fluency link with underlying L2 collocational processing speed and accuracy. Applied Psycholinguistics, 45(3), 516–541. doi:10.1017/S014271642400016X

※2 専門のソフト

話した言葉、または書かれた言葉の中で使われている語彙がどれくらい洗練されているか(どれくらい難しい語彙を使えているか)を分析できる、Tool for the Automatic Analysis of Lexical Sophistication (TAALES)というソフトを使用しました。

Kyle, K., & Crossley, S. (2015). Automatically assessing lexical sophistication: Indices, tools, findings, and application. TESOL Quarterly, 49(4), 757-786. doi:10.1002/tesq.194

論文情報

雑誌名:Studies in Second Language Acquisition

論文名:The role of multiword sequences in fluent speech: The case of listener-based judgment in L2 argumentative task

執筆者名(所属機関名):*瀧澤嵩太朗(早稲田大学大学院教育学研究科), 鈴木駿吾(早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム研究機構) *:責任著者

掲載日時(現地時間):2025年2月12日

DOI: https://doi.org/10.1017/S0272263125000051

研究助成

研究費名:日本英語検定協会研究助成

研究課題名:発話の流暢性における定型表現の有用性:定型表現の知識と使用の観点から

研究代表者名(所属機関名):瀧澤嵩太朗(早稲田大学大学院教育学研究科)

研究費名:日本学術振興会特別研究員科学研究費(JSPS KAKENHI Grant Number: 23KJ2033)

研究課題名:動的システムとしての主観的流暢性評価と複数語ユニット使用の関連性

研究代表者名(所属機関名):瀧澤嵩太朗(早稲田大学大学院教育学研究科)