バイヨンの謎と希望

―アンコール遺跡保存協力のための日本国政府チーム30年の挑戦—

概要

早稲田大学 中川 武(なかがわ たけし)名誉教授、理工学術院 小岩 正樹(こいわ まさき)准教授が所属する日本国政府アンコール遺跡救済チーム(以下JSA)ならびに日本アプサラ・アンコール遺跡救済チーム(以下JASA)は、バイヨンの謎の背景にあるインド文明からの影響を受けつつも伝統と地質、気候などの自然風土に根差した独自の建築都市文化の長い道のりの集大成であるバイヨンの創成の意義を明らかにしました。

バイヨンの尊顔(※1)とは何か。また、バイヨンの複雑な空間構成と多様な形態は度重なる増改築と、まさにパンテオンと呼ぶべき神々の重層的な複合によります。プレ・アンコールのサンボー・プレイ・クックからアンコール・ワットに至る系譜はクメール建築史の正統の道と考えられますが、12世紀後半になって突然のように出現したバイヨンはそれまでの歴史において類をみない異端なものでした。従来のクメール・アンコール建築史研究は、建築の設計・配置方法や基壇基礎の版築工法、建築構造については未知の分野が多く残されていました。JSAではこれらの分野の研究を、溝口明則、岩崎好規、福田光治、山田俊亮など、多くの専門家の参加によって進めてきました。

なお、今回の発見と関連して、JSA結成以来30年間、これまでの成果をサマリーとして全般を俯瞰できる形で共有し、JSAの活動、そしてアンコール遺跡の保全に対する今後の課題について各方面より意見をいただくことを目的とした国際シンポジウムを2025年2月1日(土)に開催予定です。

本シンポジウムへも、是非、足をお運びください。

【シンポジウムの詳細】https://www.lah-waseda.jp/event_angkor30

これまでの研究で分かっていたこと

クメール、アンコール建築様式は、ドライメーゾンリーで、擬似アーチであること、版築土層(※2)の直接基礎であることが、建物の耐久性には弱点であると認識され、劣化崩壊の修理にはコンクリートによって行われることが通常でしたが、これらの弱点と考えられてきた要素こそ、アンコール遺跡の歴史的、風土的特質であり、その魅力の源泉であることをJSA/JASAの30年の挑戦は明らかにし、その特質をアンコール遺跡のオーセンティシティとして保存するための、改良土の開発を中心に修復技術を開発してきました。

今回の新たに明らかになったこと

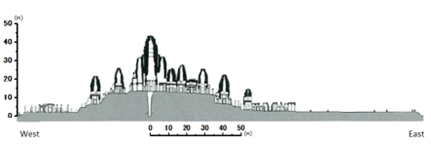

バイヨン主塔は砂上の楼閣

バイヨン寺院の断面を見ると、15mの砂盛土の上に高い石塔が約700年以上たち続けています。アンコールのあるカンボデイアは、熱帯モンスーン気候帯に属し、5月から10月は雨期です。厚い砂盛土の上の高い石塔が、1年の半分が雨季という場所で、なぜ長期間倒壊せずに安全であるのか、この砂上の楼閣の常識を否定するメカニズムは何かは謎に包まれていました。

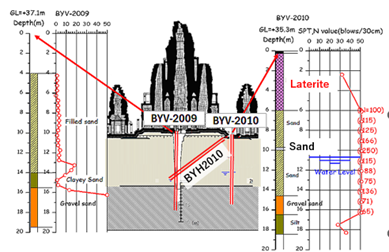

図-1バイヨン寺院東西断面

アンコール砂の特異性

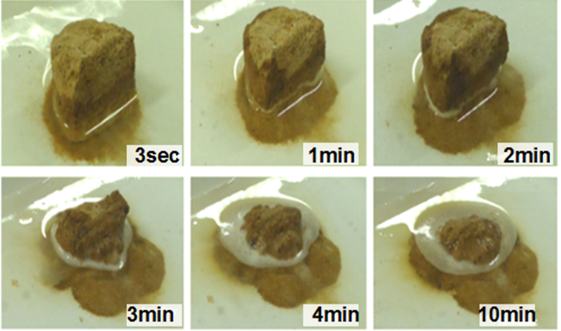

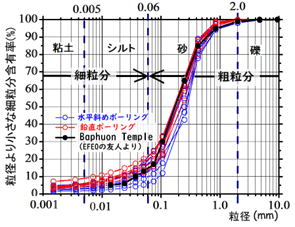

1933年にフランスEFEO(極東学院)が中央塔の中心を掘って調査し、埋め戻したという深さ14mの竪坑があります。埋め戻し状態を調査するために、JSAは2009年竪坑のボーリングを実施したところ、非常に緩い砂で埋め戻されていることが判明しました。謎が深まり、2010年、塔の基礎周りの外側に鉛直ボーリングを実施したところ、第三テラスから6mの厚さでラテライトブロックがあり、その下には、軟岩並みの硬い砂盛土層が見つかりました。さらに同年、水平斜めボーリングを実施したところ、同様の硬い砂盛土が確認されました。ボーリングで採取された試料を浸水させてみると、吸水し、10分以内に崩壊することが確認されました。鉛直および水平ボーリングで採取された試料の粒度試験を実施してみると、後述の図-7に示したように粘土とシルトの細粒分を10~20%含む砂であることが分かりました。

図-2 バイヨン基壇ボーリング結果

図-3 採取された固結砂の水浸崩壊

アンコール砂の強度

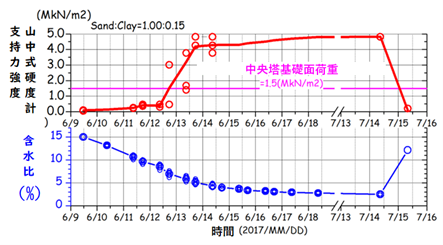

2017年、アンコール砂の強度特性の解明する研究を開始しました。粘土とシルトの細粒分と砂の混合体で、含水比を飽和状態の15%から屋外に放置し、自然乾燥させて山中式コーン貫入試験を実施しました(図-4、5)。含水比が直ちに減少し始め、山中式コーン貫入試験を実施しましたが、含水比が10%より小さくなった時点で、支持力が大きく増大しはじめ、5%程度で4(MkN/m2)となり、10日後に3%、 1月後にも2.5%でほぼ一定となり、5(MN/m2)となりました。そこで水を入れてみると含水比は12%まで大きくなり、支持力は大きく減少しました(図-6)。

図-4 山中式コーン貫入試験

図-5 コーン試験状況

図-6 アンコール砂の乾燥過程における強度変化

バイヨン中央塔の基礎面に作用している推定荷重は、1.5(MN/m2)と推定されていることから、含水比が7~8%以下であると支持力があると確認されました。乾燥による強度の増大は、図-7に示した粒度特性によるものと考えられます。細粒分が約10~20%の砂で、含水比が減少していくと、粒子表面に形成される水幕のメニスカスによる張力で粒子が引き寄せられます。水幕の半径が小さくなれば張力も大きくなりますが、水を加えると水幕は消失し、強度が低下します(図-8)。

図 7 アンコール砂の粒度分布

図8 粒子表面の水幕による表力

雨季に耐えている秘密

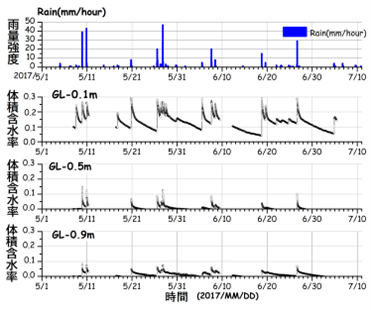

2017年5月、塔の基礎がある第三テラスの表面からGL-0.1m, 0.5m, 0.9mの深度に水分計を設置して、降雨による盛土地盤への雨水浸透観測を開始しました。雨量40~50(mm/時)の激しい雨となって、地表面の水分は増大していますが、深度0.5m, 0.9mになると、若干の水分上昇はみられるが小さく、降雨の終了と共に乾燥過程となっていて、スコール性降雨では基壇の強度は保持されていることが判明しました(図-9)。

図-9 降雨による基壇内砂盛土の含水比変化

スコール性降雨から温暖化による連続長期で倒壊する危険

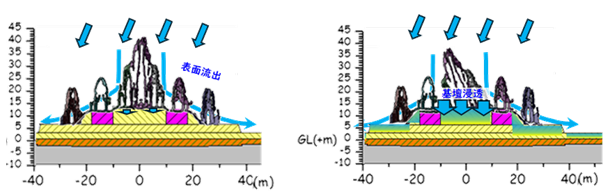

また、アンコール地域における降雨の特徴は、スコール(Squall)と呼ばれるもので、晴天下、突然に激しい雨となりますが、数時間で止む降雨です。図-10に示しているようにスコール性の降雨では、基壇表面から浸透する雨量は小さく、その降雨の大部分は基壇表面を流出します。しかし、図-11にて示している温暖化による降雨は連続的に長期にわたると予想されているために、基壇浸透は少量ですが、継続して長期に浸透することによって深度まで到達し、基壇盛土の弱化、弱化による主塔倒壊が危惧される事態であることが判明しました。

図-10 スコール性短時間降雨 図-11 温暖化による連続長期降雨

日本国政府アンコール遺跡救済チームは、以上のような研究結果を基礎として、バイヨン主塔の保全対策として基壇の降雨浸透防止対策と一定程度の版築土の改良土による強化を進めています。

研究の波及効果や社会的影響

今回、明らかになった事実をもとに開発された修復技法の実施によって、アンコール遺跡のアンコール遺跡たる由縁、歴史と環境風土に調和した遺跡の魅力を恒久的に保持することが可能となります。

研究者のコメント

インド古代文明の影響を受けながら、独自な建築文化を歴史的に創成したアンコールは、古代中国と日本との関係に共通する課題を有しており、今後問題意識を共有して展開させることも可能となります。

2025年1月24日開催の記者会見で説明する中川名誉教授

用語解説

※1 尊顔

デーバー(男性神)、デバーター(女性神)、アスラ(戦う神)の、インド世界に伝統的に継承されてきた戦士像。額に尊格を表す印と戦う神を示す葉冠を着装する。

※2 版築土層

土と砂と水分を混ぜて、20cmほどの厚さにまいたものを10cmほどに締め固めて強化する。日本ではにがりなどを混ぜることもあるが、カンボジアでは一定の程度乾くと細かな砂により緊結度が上がり、強度を高めている。