早稲田大学と東京科学大学 、超小型衛星でPale Blueと産学連携を開始

~エコで優しい水推進機 で、宇宙科学・工学の新しい展開へ~

早稲田大学と東京科学大学は、2027年の打ち上げを目指し、50キログラム級超小型衛星GRAPHIUM (日本語で「アゲハ蝶」)の開発で、Pale Blue と連携を開始しました。同衛星には小型・高感度のガンマ線観測装置 INSPIREが搭載され、全天のモニタ観測をするほか、サブミッションとして空力を用いた「エコな」フォーメーション・フライト技術を実証します。その補助としても、エコで地球にやさしい水推進機の使用を予定しています。

超小型衛星GRAPHIUMの概要

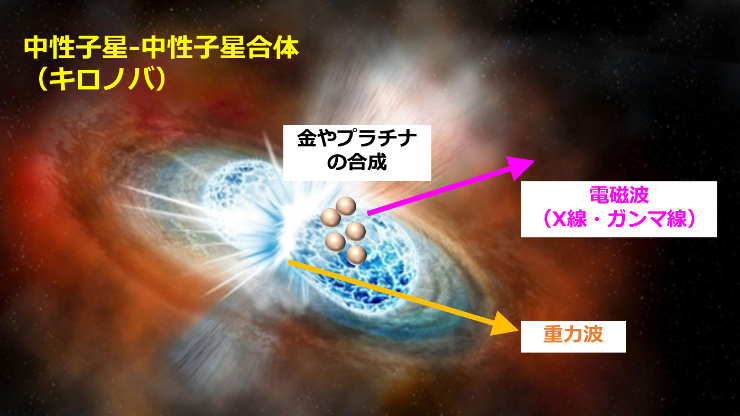

図1:キロノバとレアメタル生成(想像図)

現在、地上には約300種類の元素が知られていますが、経済や産業、医療にとっても重要な金やプラチナ(レアメタル)が宇宙のどこでつくられるのか、いまだに謎に包まれています。最も有力な説は「キロノバ」と呼ばれる現象で、高密度な中性子星が合体するさいに、一気に金やプラチナが生成されるというものです(図1)。キロノバは強い重力波源としても知られますが、宇宙のどこで、いつ起きるか全く予想ができません。もし、全天のキロノバを監視しつつ、金やプラチナに特有なエネルギーをもつX線やガンマ線を捉えることができれば、そこが元素の生成現場と特定することができます。しかしながら、とくにガンマ線の観測は難しく、これまで打ち上げられた数少ない衛星はいずれも米国、欧州の4,000キログラム以上の大型衛星です。これらの衛星は観測視野も狭く、キロノバのような突発天体の観測には不向きでした。

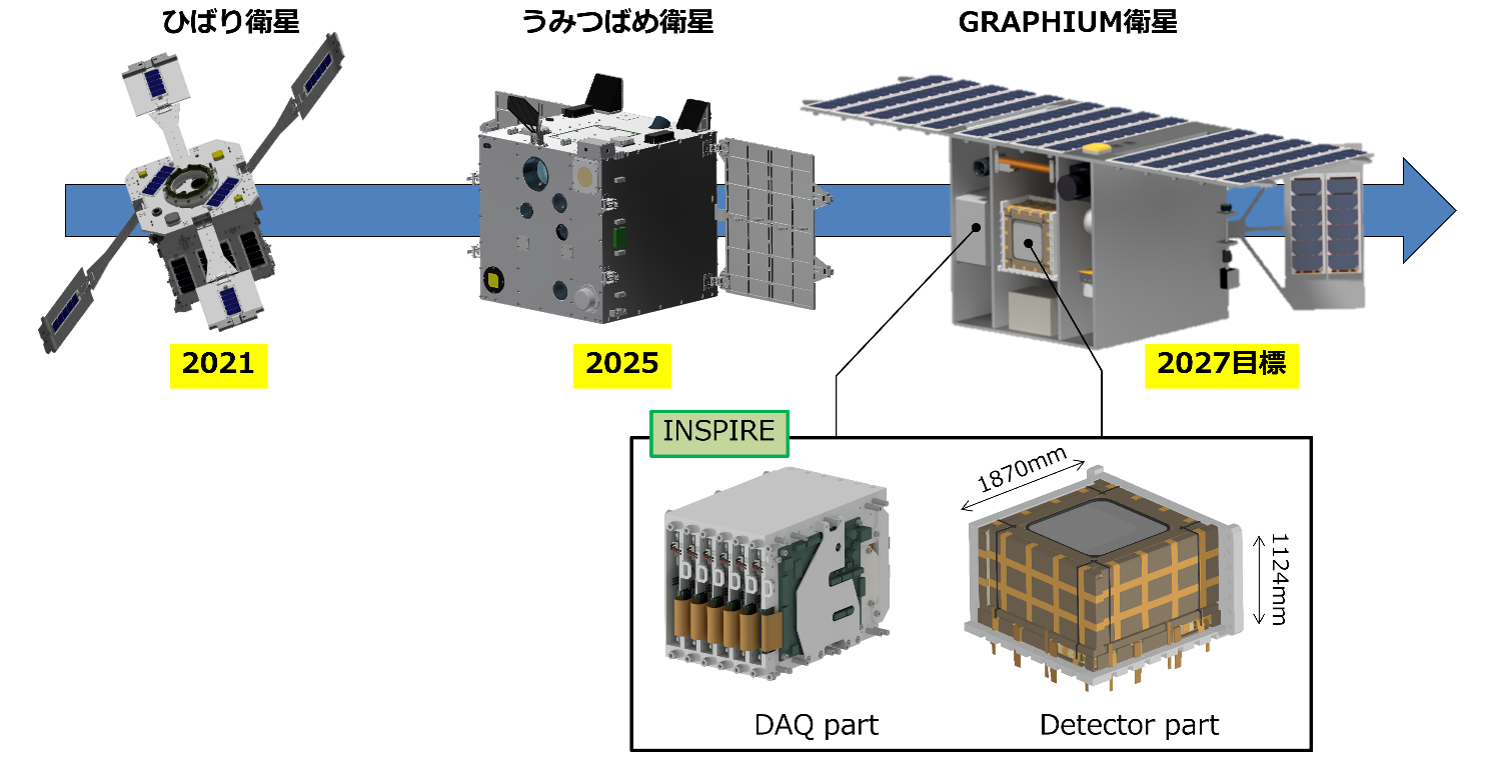

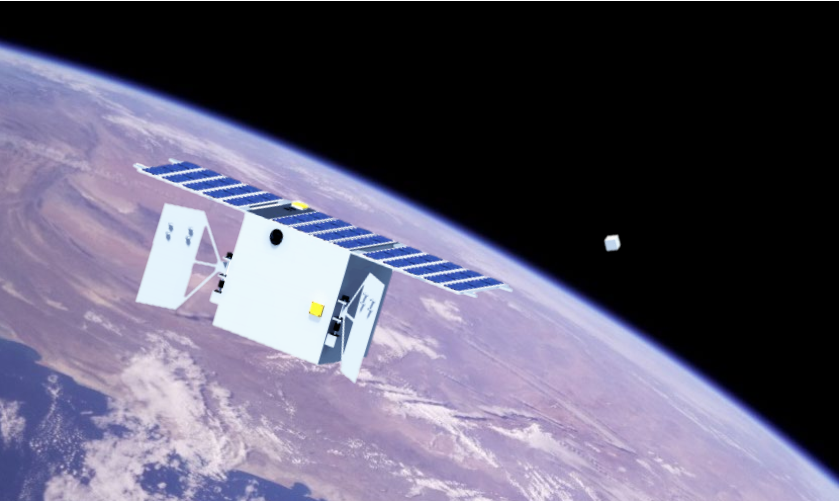

超小型衛星GRAPHIUM(図2)は、「ひばり衛星」「うみつばめ衛星」に続き、東京科学大学と早稲田大学が合同で開発する超小型衛星プロジェクトです。主ミッションとして、キロノバなどの突発ガンマ線観測をかかげ、宇宙におけるレアメタルの生成現場を探査します。一度に全天の1/4をモニタする広視野かつ高感度のX線ガンマ線カメラ INSPIRE を搭載し、50キログラム級の衛星にもかかわらず従来の大型衛星に匹敵するガンマ線観測が可能です。これは、おもに通信や測位、産業で用いられてきた小型衛星に新しい息吹を与え、新しい科学の方向性を示すものです。さらに、GRAPHIUMの副ミッションとして、将来の宇宙工学を見すえた技術実証を予定しています。具体的には、マーカーとなる数キログラムの小物体を打ち出し、汎用的な光学カメラでこれを検知します。空力(大気抗力と揚力)を用いることで推進剤消費量を大幅に削減してフォーメーションを形成する「エコな」相対軌道制御の実証実験です(図3)。その補助としての推進機もエコで地球にやさしい水推進機の使用を予定しています。これまで用いられてきた推進剤は、有毒な化学物質の使用するものや高価で貯蔵が難しいなど、多くの課題がありました。GRAPHIUM ではPale Blue との産学連携により水推進機の実利用を拡大させます。

図2: 東京科学大学を中心とした超小型衛星プロジェクトの歴史と GRAPHIUM衛星

図3:空力を用いたフォーメーション・フライト(概念図)

GRAPHIUMのさらなる挑戦 ― 宇宙と医療の懸け橋へ

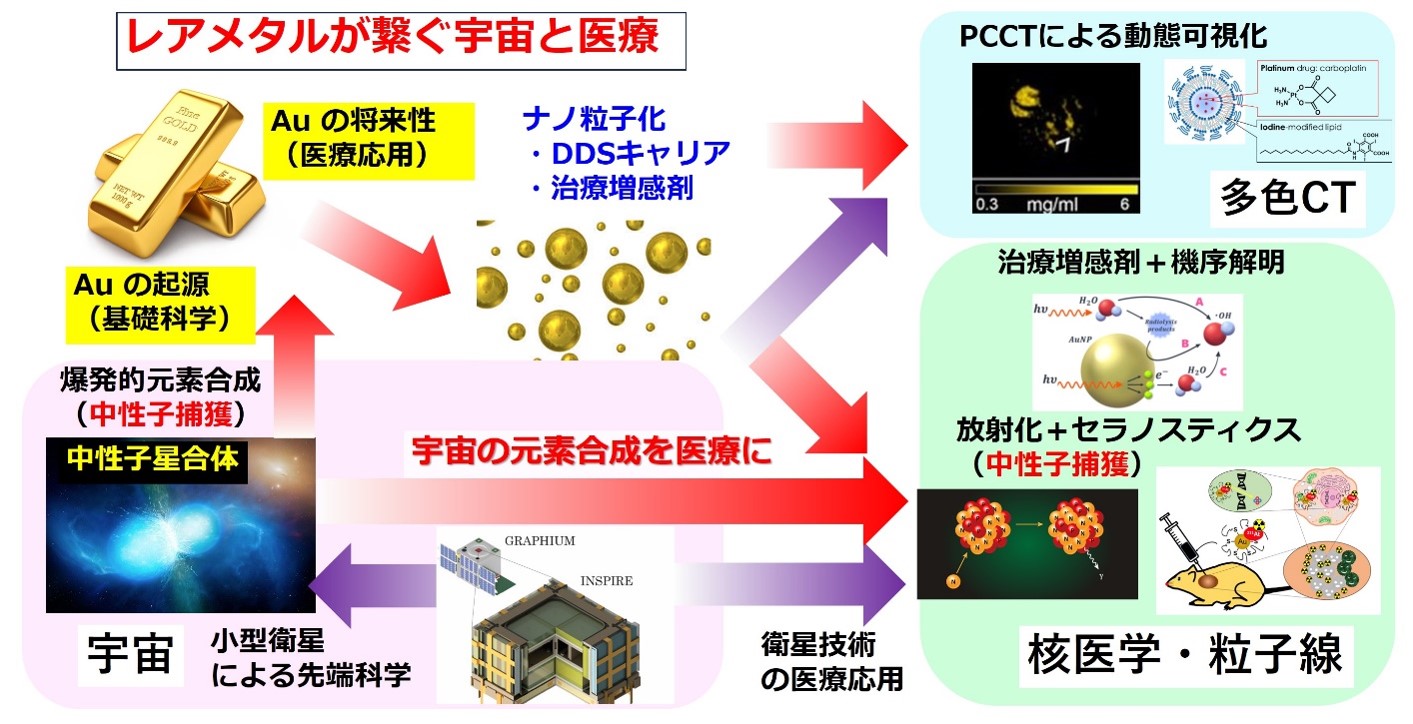

GRAPHIUM衛星の開発は、JST戦略的創造研究推進事業ERATO「片岡ラインX線ガンマ線イメージング」プロジェクトの一環として実施しています。本研究プロジェクトでは、「元素固有の色」であるラインX線ガンマ線のイメージング技術と概念を通じ、宇宙から医療を貫く新しい学問の潮流を創成することを目的としています。特に、金やプラチナなどレアメタルの起源(宇宙科学)を探りつつ、医療応用の新しい可能性に着目し、これを根幹としながら関連分野や技術を網羅的に包括しつつ、研究を進めています(図4)。

金やプラチナは貴金属として経済や社会、産業にも深く根付き、パソコンやスマートフォンは「都市鉱山」と異名をとるほど、基板にレアメタルが多用されています。とくに、金は生体適合性が高く、もっとも安全な金属として多くの医療機器に用いられています。近年では、粒径が数十ナノメートル以下の粒である 「金ナノ粒子(AuNP)」 が抗がん剤など薬物を患部に運ぶ理想的なキャリアとして、さらには、光温熱治療でも大きな注目を集めています。一方で、常にネックとなるのが「体内の薬物動態を可視化する技術」です。一般的に、薬物がヒト体内の狙った箇所に、狙ったタイミングで届けられているかを確認する術はなく、治療効果の最適化や新しい薬剤の開発を困難にしています。もし、広い宇宙でキロノバを探す要領で、ヒト体内の金やレアプラチナを探すことができれば、これまで見えなかった薬物動態をも可視化できることになります。実際、我々の研究グループはキロノバで起こる金の元素合成にアイデアを得て、マウス体内でのAuNP分布を可視化することに成功しました。また、診断装置であるCT(コンピュータ断層撮影)に色付けをすることで、AuNPの分布のみを描出することに成功しています。これらは全て、小型衛星開発から得られた知見が活かされています。

図4:ERATOラインX線ガンマ線イメージングの概要

研究者のコメント

東京科学大学 総合研究院 量子航法センター 渡邉奎 特任助教 コメント

私たちは軌道上で衛星を変形させる可変形状機能を「ひばり」衛星で実証し、さらに空力を利用した軌道制御へ応用しようとしています。GRAPHIUMでは水推進と空力によりフォーメーション・フライトを低リソース・低コストに実証することを試みますが、これによって超小型衛星にとっての軌道制御のハードルが下がり、今後の超小型衛星ミッションがさらに多様化することを望んでいます。

東京科学大学 工学院 機械系 中条俊大 准教授 コメント

GRAPHIUMは、理学的にも工学的にも、超小型衛星としては非常に充実度が高いミッションを実施する計画です。その中のフォーメーション・フライト実験は、推進システムが必要なため以前は敷居が高いものでしたが、水推進機技術の発展により超小型衛星でもできるようになりました。空力と組み合わせた軌道制御は工学的には面白い実験ですので、実現が楽しみです。

早稲田大学 理工学術院 先進理工学研究科 片岡淳 教授 コメント

宇宙科学は衛星とともに大型化し進化してきましたが、同時に科学が本来もつべきフットワークの軽さや柔軟な探求心が、徐々に失われつつあります。ところが現在、世界中では年間300基を超える小型衛星が打ち上げられ、宇宙への敷居が急速に下がりつつあります。GRAPHIUMは、小型衛星を基軸として先端科学や宇宙工学に切り込むユニークなプロジェクトで、今後のモデルパターンとなると期待しています。

Pale Blue 共同創業者 兼 代表取締役 浅川純 コメント

先端科学や宇宙工学の新たな世界を切り開くGRAPHIUMは、「人類の可能性を拡げ続ける」という当社のミッションとの親和性も高く、この度ご一緒できることを大変嬉しく思います。小型衛星技術のさらなる発展と、宇宙ビジネスの活性化に貢献できるよう、大学や研究機関との連携を強化し、イノベーションを加速させていきます。

研究助成

本研究は、 JST ERATO JPMJER2102の支援を受けたものです 。