レーストラックアンチスキルミオンの動作実証に成功

─ 次世代の情報デバイス開拓に期待 ─

概要

早稲田大学理工学術院の望月維人教授、理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター電子状態マイクロスコピー研究チームのグァン・ヤオ特別研究員、于秀珍チームリーダー、強相関理論研究グループの永長直人グループディレクター(最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部基礎量子科学研究プログラムプログラムディレクター)、創発機能磁性材料研究ユニットの軽部皓介ユニットリーダー、強相関物質研究グループの田口康二郎グループディレクター、強相関物性研究グループの十倉好紀グループディレクター(東京大学卓越教授/東京大学国際高等研究所東京カレッジ)らの共同研究グループは、細線内に制限されたナノメートルスケールのアンチスキルミオン[1]を電流で駆動した際のダイナミクスの直接観察に成功し、アンチスキルミオンのレーストラック[2]輸送機能を見いだしました。

本研究成果により、トポロジカル構造を用いた、動作速度が大きくてかつ電力消費が少ないデバイスの実現が現実味を帯び、次世代の情報デバイスのさらなる開拓に期待が高まります。

今回、共同研究グループの成果により、ナノスケールの細線内に閉じ込められたアンチスキルミオンを電流で精密に制御できることが実証され、この結果から、スキルミオン[3]の反粒子であるアンチスキルミオンも次世代の高速かつ低消費電力の情報キャリアとして有望であることが明らかになりました。

本研究は、科学雑誌『Nature Communications』オンライン版(9月4日付)に掲載されました。

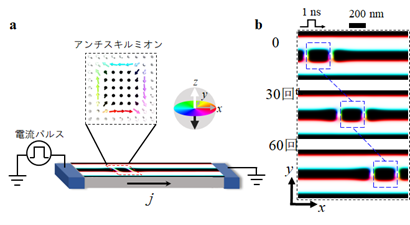

電流駆動アンチスキルミオンの概略図(a)とシミュレーションで得られたパルス運動結果(b)

背景

アンチスキルミオンは、磁気スキルミオンの反粒子で、室温においても安定なトポロジカルスピンテクスチャ(位相幾何的磁気変調構造)として、磁性体(Fe0.63Ni0.3Pd0.07)3P(Fe:鉄、Ni:ニッケル、Pd:パラジウム、P:リン、以下「FNPP」という)において発見されました注1)。スキルミオンは、渦状のトポロジカル構造であり、電流をスキルミオンに流すと、伝導電子はスキルミオンの創発磁場を受け、トポロジカルホール効果[4]を示します。その反作用として、スキルミオンは電流により偏向され、ホール運動をします。電流を流していない状態では、スキルミオンは試料中の欠陥などによってピン止めされ、安定に存在していますが、電流を流すと動き出します。具体的には、電流が閾値(しきいち)である臨界電流密度JCを超えると、スキルミオンは動き始め、さらに電流が大きくなると、電流の流れる方向と一定の角度(ホール角)を成しながら動く「フローモーション(流動)」(ホール運動)へ変化することがローレンツ電子顕微鏡(Lorentz TEM)[5]観察により明らかになっています注2)。また、スキルミオンのトポロジカルな性質により、運動するスキルミオンは欠陥を容易に回避できるため、スキルミオンを駆動する臨界電流密度は、磁壁[6]を駆動する臨界電流密度の10分の1の約1011アンペア毎平方メートル(A/m2)程度で済むという利点があり注3)、低消費電力な情報キャリアとして期待されています。

アンチスキルミオンは反渦構造をとっており、スキルミオンと同様にトポロジカルな性質を持つため、低電流で駆動できることが期待されていましたが、実証実験はまだ行われていませんでした。

注1)2021年1月26日プレスリリース「室温でアンチスキルミオンを示す新物質の発見」

https://www.riken.jp/press/2021/20210126_1/

注2)2021年11月24日プレスリリース「室温で単一スキルミオンの電流駆動に成功」

https://www.riken.jp/press/2021/20211124_1/

注3)2012年8月8日プレスリリース「電子スピンの渦『スキルミオン』を微小電流で駆動」

https://www.riken.jp/press/2012/20120808_2/

研究手法と成果

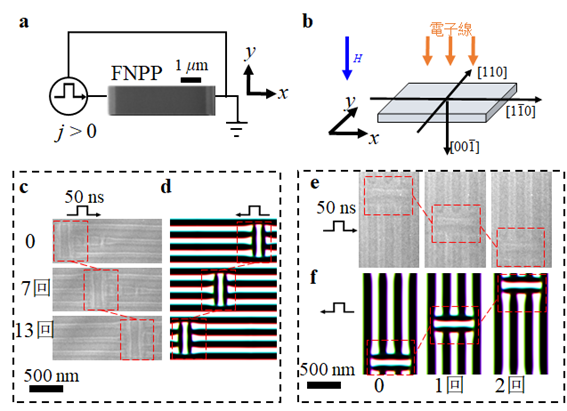

共同研究グループはまず、FNPPプレート(図1a、b)の長辺に平行なナノスケールのストライプ磁区[7]を生成し、その磁区内に約200ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)のアンチスキルミオンを閉じ込めました(図1c)。その後、ナノ秒パルス電流をストライプ磁区に平行に流しました。ローレンツ電子顕微鏡で観察した結果(図1c)、このアンチスキルミオンが電流方向に平行に移動することが確認されました。つまり、アンチスキルミオンがナノストライプ磁区に閉じ込められた場合、ホール運動が完全に抑制され、電流によるトポロジカル構造体のレーストラック輸送機能が実証されました。また、この観察結果は、シミュレーション結果(図1d)とよく一致し、計算により実験結果を再現できることが確認されました。

次に、FNPPプレートの短辺に平行するナノスケールのストライプ磁区を生成し、その磁区内に約600nmの長方形状のアンチスキルミオンを閉じ込めました(図1e)。その後、最初の実験と同様のナノ秒パルス電流をストライプ磁区に直交して流しました。ローレンツ電子顕微鏡で観察した結果(図1e)、このアンチスキルミオンは電流方向に垂直で、ストライプ磁区に平行して移動することが確認されました。つまり、アンチスキルミオンの移動方向は電流の方向によらず、ナノストライプの向きに制限されることが実証されました。この観察結果は、シミュレーション結果(図1f)とも一致しました。

図1 アンチスキルミオンの駆動ダイナミクスの直接観察

(a、b)アンチスキルミオンをストライプ磁区(細線)内に閉じ込め、その磁区に平行・直行してナノ秒(ns)パルス電流を流した実験のセットアップ(模式図)。

(c、d、e、f)ストライプ磁区(細線)に横電流を流した場合のアンチスキルミオンの平行移動(c、d)および縦移動(e、f)。(c、e)は実験結果、(d、f)はシミュレーション結果。ただし電流は、実験で流した方向と理論計算した方向が逆になっている。

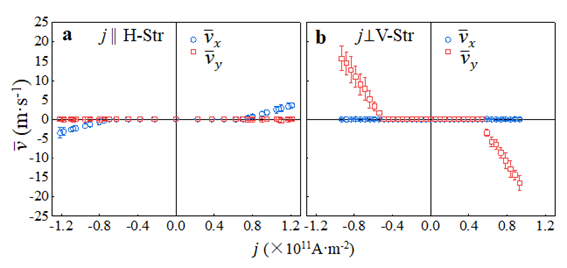

系統的に電流駆動によるアンチスキルミオンの運動を調べた結果、ナノストライプ磁区に流れる電流の方向がアンチスキルミオンの運動速度に大きく影響することが分かりました。具体的には、電流をストライプ磁区に平行に流す場合と比較して、垂直に流した場合、アンチスキルミオンの運動速度が最大で6倍に増加することが明らかになりました(図2)。

図2 アンチスキルミオンの運動速度と電流密度

ストライプ(Str)磁区(細線)に平行(a)と垂直(b)に電流を流した場合のアンチスキルミオンの運動速度(v ̅)の電流密度(j)依存性。運動速度は、平行と比べ垂直の場合には6倍も速い。

今後の期待

本研究では、室温条件下でナノ細線中に閉じ込められたアンチスキルミオンの電流駆動ダイナミクスを直接観察し、その運動特性を初めて明らかにしました。特に、細線に流れる電流の方向がアンチスキルミオンの運動速度に与える影響を考察した結果、ナノ細線に垂直に電流を流すことで、運動速度が最大で6倍にも増加することを実証しました。スキルミオンだけでなく、その反粒子であるアンチスキルミオンの制御・利用が可能になることは、トポロジカル構造を活用した新たな高速電子デバイスの開発に向けた大きな一歩であり、スピントロニクス[8]分野における次世代技術の基盤を築く成果として非常に重要です。

論文情報

タイトル:Confined antiskyrmion motion driven by electric current excitations

著者名:Yao Guang, Xichao Zhang, Yizhou Liu, Licong Peng, Fehmi Sami Yasin, Kosuke Karube, Daisuke Nakamura, Naoto Nagaosa, Yasujiro Taguchi, Masahito Mochizuki, Yoshinori Tokura, Xiuzhen Yu

雑誌:Nature Communications

DOI:10.1038/s41467-024-52072-4

補足説明

[1] アンチスキルミオン

スキルミオン([3]参照)とは符号が逆のトポロジカル数「+1」を持つ反渦状の磁気構造体。トポロジカル数は、トポロジカル構造の安定性を表す指標で、ここでは渦の巻き数で定義される。アンチスキルミオンの中心を通る直線上のスピン配列は、面内に45°回転するごとにらせん型(スピンの回転面が伝搬方向と垂直である配列)とサイクロイド型(スピンの回転面が伝搬方向と平行である配列)交互に入れ替わり、90°回転するごとにスピンの回転方向が反転する。

[2] レーストラック

磁区の変化で情報を記録する媒体で、データが「トラック」(細い磁性材料のワイヤー)に沿って移動する様子がレースに例えられている。

[3] スキルミオン

固体中の電子スピンが形成する渦状の磁気構造体であり、トポロジカル数「-1」を持つ。スキルミオンの中心を通る直線上のスピン配列はどこを切っても同じらせん状である。内周スピン配列と外周スピン配列は反平行であり、その間のスピン配列は少しずつ方向を変えながら、渦状に配列している。

[4] トポロジカルホール効果

スキルミオンは電子に対し巨大な仮想磁場の源として働き、電子の運動を横方向に曲げることによりホール電圧が発生するが、これをトポロジカルホール効果と呼ぶ。

[5] ローレンツ電子顕微鏡(Lorentz TEM)

電子線が磁性体を通過する際にローレンツ力によって電子軌道の方向が変化する、その方向変化を可視化することにより、試料内部の磁気構造を観察する顕微鏡。

[6] 磁壁

磁性材料(磁石や強磁性体)の内部において、隣接する磁区(ドメイン)間で磁化の向きが異なる境界領域。

[7] ストライプ磁区

磁性材料内で磁化の方向が周期的に反転している磁区構造を示す。このような磁区は、細長い(ストライプ状の)構造を持ち、交互に反転する磁区が平行に並び、一定の周期性を持つ。

[8] スピントロニクス

電子の自転(スピン)現象を利用した電子工学。次世代の省電力・不揮発性の電子素子の動作原理を提供すると期待されている。

共同研究グループ

理化学研究所 創発物性科学研究センター

電子状態マイクロスコピー研究チーム

特別研究員 グァン・ヤオ (Guang Yao)

基礎科学特別研究員(研究当時) ポン・リソン (Peng Licong)

基礎科学特別研究員(研究当時) ヤシン・フェミー (Yasin Fehmi)

チームリーダー 于 秀珍 (ウ・シュウシン)

強相関理論研究グループ

基礎科学特別研究員(研究当時) リュウ・イーヂョウ(Yizhou Liu)

(現 客員研究員)

グループディレクター 永長直人 (ナガオサ・ナオト)

(最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部基礎量子科学研究プログラム プログラムディレクター)

創発機能磁性材料研究ユニット

ユニットリーダー 軽部皓介 (カルベ・コウスケ)

強相関物質研究グループ

上級研究員 中村大輔 (ナカムラ・ダイスケ)

グループディレクター 田口康二郎 (タグチ・ヤスジロウ)

強相関物性研究グループ

グループディレクター 十倉好紀 (トクラ・ヨシノリ)

(東京大学卓越教授/東京大学国際高等研究所東京カレッジ)

早稲田大学 理工学術院

研究院講師 ツァン・シーチャオ(Zhang Xichao)

教授 望月維人 (モチヅキ・マサヒト)

研究支援

本研究は、理研 TRIP イニシアティブにより実施し、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(A)「電子顕微鏡によるトポロジカルスピン構造とそのダイナミクスの実空間観察(研究代表者:于秀珍、19H00660)」「スキルミオニクス創成に向けた基盤技術と材料の開拓(研究代表者:望月維人、20H00337)」、同学術変革領域研究(A)「スピン模型のトポロジカル相転移を検出する汎用的な機械学習手法の開発(研究代表者:望月維人、23H04522)」、同基盤研究(S)「磁性伝導体における新しい創発電磁誘導(研究代表者:十倉好紀、23H05431)」、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST「Beyond Skyrmionを目指す新しいトポロジカル磁性科学の創出(研究代表者:于秀珍、JPMJCR20T1)」、早稲田大学特定課題研究助成費(2024C-153)による助成を受けて行われました。