企業の成長を左右するアテンションの独自性

機械学習による有価証券報告書の分析

発表のポイント

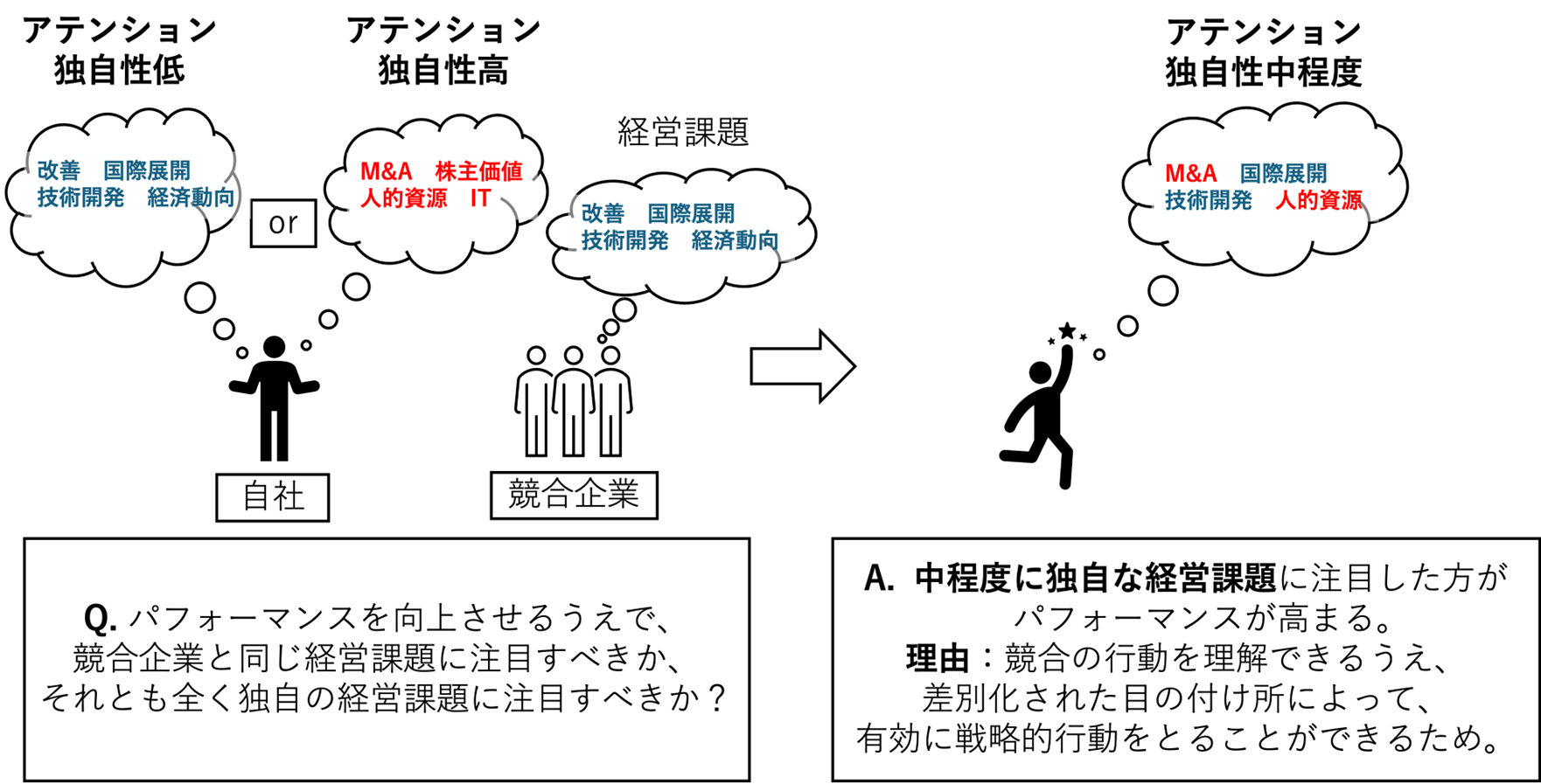

企業業績を左右する戦略的行動は、どのような経営課題に注意(アテンション)を置くかという企業の認知構造に大きく影響を受けることが知られています。本研究は、「アテンションの独自性(注意力配分のパターンの競合他社との乖離)」というコンセプトを提唱し、「構造トピックモデル※1」という機械学習の手法を使って有価証券報告書を分析し、競合と比較した際のその企業の「アテンションの独自性」を定量化しました。

データ分析の結果、企業の経営課題に関わるアテンションの独自性が高すぎない場合に、戦略的な成長行動※2を促し、最も財務パフォーマンスが高い水準となる傾向がみられました。

さらに、アテンションの独自性による財務パフォーマンスへの影響は、その企業が置かれている市場の成長が限られる場合、より顕著となることがわかりました。つまり、成熟市場や飽和市場ほどアテンションの独自性が重要となることが示唆されます。

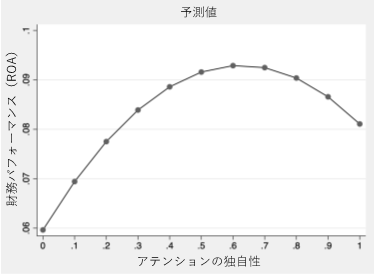

慶應義塾大学総合政策学部の清水たくみ(しみずたくみ)准教授、早稲田大学商学部の山野井順一(やまのいじゅんいち)准教授、一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科の永山晋(ながやますすむ)准教授の研究グループは、2004年から2016年までの986社の日本の上場企業の有価証券報告書を分析し、企業のアテンションの独自性と財務パフォーマンスの間に逆U字関係※3があることを明らかにしました。これは、図1に示すように、競合他社と全くの同質、あるは全くの独自な経営課題にアテンションを置くのではなく、適度に独自な経営課題にアテンションを置く際に最もパフォーマンスが高まることを意味します。逆U字関係とは、図2に示すように、アテンションの独自性がある程度までは財務パフォーマンスにプラスの影響を与えるものの、あるポイントを超えるとその正の影響が減少することを意味します。さらに、このアテンションの独自性の影響は、成長機会が限られる成熟した市場環境において特に顕著にあらわれることが示されました。

図1:経営課題に関する適度なアテンションの独自性が企業のパフォーマンスを高める

図2:アテンションの独自性と財務パフォーマンスの予測値の関係

本研究成果は、2024年6月23日(現地時間)にWiley-Blackwell Publishing Ltd発行の『Journal of Management Studies』誌にオンライン掲載されました(論文名:Attentional Uniqueness and Firm Performance: The Mediating Role of Growth Actions)。

(1)これまでの研究で分かっていたこと(科学史的・歴史的な背景など)

経営戦略分野では、企業の認知の役割に焦点を当てる理論的視点の一つに「アテンション・ベースド・ビュー※4」が挙げられます。これは、無数に存在する経営課題のうち、どの課題にどの程度注意(アテンション)を払うかという認知構造が、企業の戦略的課題、資源の配分、行動の選択肢を生み出し、企業の戦略的意思決定はその注意を払った問題の範囲に制限されることを提唱するものです。

企業のアテンションは、これまで主に企業行動を説明するメカニズムとして用いられてきましたが、財務パフォーマンスに与える影響はほとんど解明されていませんでした。また、アテンションとパフォーマンスの関係に着目した限られた既存研究も、他社との差別化が競争優位を生み出すにも関わらず、アテンション構造の競合との相対的違いに関する観点が反映されていませんでした。

(2)今回の新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと、新しく開発した手法

そこで本研究は、競合との比較を踏まえた「アテンションの独自性」というコンセプトを提唱し、企業の財務パフォーマンスに与える影響を検証することを目的としました。

本研究は、アテンションの独自性を測定するうえで、上場企業が毎年発行する有価証券報告書の文書データに対し、構造トピックモデル※1という機械学習の手法を使いました。この手法によって、文書全体の潜在トピック(技術開発、国際展開などの経営課題のカテゴリー)を抽出し、各企業がどのようなトピックにどの程度アテンションを払っているかを算出しました。そのデータを元に自社と競合のアテンションの乖離の計算し、各企業のアテンションの独自性を計測しました。

本研究は、定量化したアテンションの独自性と財務パフォーマンスが逆U字関係※3にあること、そして、アテンションの独自性が企業の成長行動※2の頻度を通じて財務パフォーマンスに影響を与えるという仮説を検証しました。アテンションの独自性が低すぎる場合、企業は競合と同様の経営課題に直面し、競争優位を得るための成長行動をとることが難しくなります。一方で、独自性が高すぎる場合、競合の行動を適切に読み取れず、有効な成長行動※2の構想・実行が難しくなると考えられます。986社の上場企業データを定量分析した結果、アテンションの独自性が中程度の場合に最も財務パフォーマンスが高くなる傾向が示されました。

さらに本研究は、アテンションの独自性、成長行動※2、財務パフォーマンスの関係は、市場全体の成長環境にも左右されることを検証しました。これは、アテンションは市場機会をいかに活用するかに依存するためです。市場が飽和した状態では、アテンションの独自性と財務パフォーマンスの逆U字関係がより顕著にみられ、市場が成長しているときは、この逆U字関係が消失していく傾向がみられました。ここから、アテンションの独自性は、成熟市場、停滞市場であるほど重要な役割を果たすことが示唆されました。

(3)研究の波及効果や社会的影響

本研究の貢献は、アテンション配分の一つとして競争の観点を取り入れた「アテンションの独自性」というコンセプトを新たに提示した点、アテンションと財務パフォーマンスの関係について成長行動※2や市場環境を含めた包括的な関係性を明らかにした点、そして、有価証券報告書という誰もが入手できる文書データに対して機械学習の手法を使ってアテンションの独自性の測定方法を提示した点にあります。これらの貢献は、今後、下記の波及効果や社会的影響が期待されます。

競争優位を生み出す企業の認知への着目:

企業トップの認知のパターンや創業者の作り上げた企業文化が企業の特色をあらわすように、企業の認知は企業活動に重要な役割を果たします。ただし、どのような認知が競争優位と関係するかは不明瞭でした。本研究は、競合他社と比較して目の付け所が異なる程度を示すアテンションの独自性が競争優位と関係するという示唆を得ました。今後、アテンションの独自性だけでなく、他社との相対的な違いに着目した企業の認知に注目が集まる可能性があります。

企業の認知を捉えるための文書データ利用の活発化:

本研究は、有価証券報告書という、一定のフォーマットで誰もが利用でき、定期的に発行される文書データを活用し、そのデータから企業業績に関係する指標を提示することができました。今後、こうした定期発行される文書データに対して機械学習を使った指標が定点観測のように提示されることが考えられます。

アテンションの独自性の企業経営への活用:

本研究は、他社を理解しつつ、目の付け所に独自性があるようなバランスのとれたアテンションが、とりわけ成熟市場で重要であることを示しました。そのため、独自性をとにかく高めればよいという単純なものではなく、どのようなときに、どの程度の独自性が求められるかについて、企業経営に活用できる示唆を得ました。例えば、自社のアテンションの独自性が極めて低い場合、成長市場に移行するといった指針、あるいは成熟市場にとどまり続ける場合、CEOの交代などでアテンションの独自性を一定程度高める必要があるなどの指針を導くことができます。

(4)課題、今後の展望

本研究では、企業のアテンション、成長行動※2、そして財務パフォーマンスの包括的な関係性を分析した一方で、企業のアテンションがどのように決定されるかについては明らかにしていません。そのため、今後の研究はアテンションの独自性がどのように変化するのかについて探求していく予定です。

また、将来的には、有価証券報告書だけでなく、統合報告書などの企業の認知を表す文書データへの拡張し、アテンションの測定の精緻化にも取り組む余地があります。

(5)研究者のコメント

経営戦略論において企業認知への着目は古くからありましたが、インタビューやアンケート調査が主要な研究方法でした。あるいは、研究者が独自に辞書を作成し、関連する用語の利用有無を確認する手法がとられていました。しかし、これらの手法は研究者の主観的判断を伴うため再現性の担保やスケール化の面で課題がありました。また、機械学習を使った方法もこれまで提案されてきましたが、解釈可能性において課題がありました。

本研究が活用した構造トピックモデル※1はこれらの課題を克服するものです。一部、本研究でも用いましたが、大規模言語モデル※5の併用によって、文書を使った企業の認知の把握は今後ますます活性化すると思われます。

(6)用語解説

※1 構造トピックモデル

構造トピックモデル(Structural Topic Model)とは、複数の文書データから潜在的なトピックを抽出する機械学習モデルの一種です。この手法は、文書の内容だけでなく、文書に付随するメタデータ(例えば、文書の発行年によって特定のトピックが生じやすくなるなど)も考慮に入れてトピックの生成確率や、各トピックと単語の関係性の強さを推定できる点が特徴です。

※2 成長行動

成長行動(Growth action)とは、既存事業の拡大、新しい製品や地理的市場への参入、新製品やサービスの開発、他企業との提携や買収など、事業拡大に関連する市場機会の活用と脅威の無効化に関係する企業行動を意味します。

※3 逆U字関係

逆U字関係(Inverted U-shaped relationship)とは、図2のように2つの変数間の関係において、あるポイントまでは変数の増加に伴って効果も増加するが、あるポイントを超えると効果が減少することを意味します。変数間の関係が逆U字型の曲線を描くため、このように呼びます。

※4 アテンション・ベースド・ビュー

アテンション・ベースド・ビュー(Attention-Based View)とは、企業の戦略的意思決定と適応能力を、組織内の意思決定者がどのように注意を向けるかという注意パターンとして説明する見方です。この理論的視点は、企業の意思決定や行動が、どの情報に注意を向け、どのように解釈し、どのように対応するかによって大きく影響を受けると考えます。

※5 大規模言語モデル

大規模言語モデル(Large Language Models)とは、ChatGPTに代表されるような、大量のテキストデータや画像データを使用して訓練された、自然言語処理タスクなどを実行できる高度な言語モデル(与えられた単語の次に現れる単語を予測した確率を計算するモデル)を意味します。

(7)論文情報

雑誌名:Journal of Management Studies

論文名:Attentional Uniqueness and Firm Performance: The Mediating Role of Growth Actions

執筆者名(所属機関名):清水たくみ(慶應義塾大学)、永山晋*(一橋大学)・山野井順一(早稲田大学)

掲載日(現地時間): 2024年6月23日

掲載URL:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joms.13122

DOI:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joms.13122

(8)研究助成

研究費名:基盤研究(B) JSPS KAKENHI Grant Number JP19H01533

研究課題名:地方自治体の産業政策による起業家行動・パフォーマンスへの影響:定量的分析

研究代表者名(所属機関名):山野井順一(早稲田大学)

研究費名:基盤研究(C) JSPS KAKENHI Grant Number JP19K01923

研究課題名:創造的成果の予兆となる組織メンバーの日常的ネットワーキング行動の探求

研究代表者名(所属機関名):永山晋(一橋大学)

研究費名:若手研究 JSPS KAKENHI Grant Number JP20K13599

研究課題名:デジタル文化資本と企業のICT投資:大規模サーベイとフィールド調査の混合研究法

研究代表者名(所属機関名):清水たくみ(慶應義塾大学)

研究費名:基盤研究(A) JSPS KAKENHI Grant Number JP21H04401

研究課題名:日本の産業動態の研究:マルチレベル・アプローチ

研究代表者名(所属機関名):淺羽茂(早稲田大学)

研究費名:基盤研究(C) JSPS KAKENHI Grant Number JP21K01660

研究課題名:IT投資と経営成果との関係に組織能力とディジタル文化資本とが与える影響の動学

研究代表者名(所属機関名):平野雅章(早稲田大学)

研究費名:基盤研究(B) JSPS KAKENHI Grant Number JP23H00852

研究課題名:経営者の心理的特性・状態における経時的変化の決定要因と企業行動との相互作用

研究代表者名(所属機関名):山野井順一(早稲田大学)

研究費名:基盤研究(C) JSPS KAKENHI Grant Number JP23K01579

研究課題名:能動的推論による概念変化のメカニズムと制御方法の解明

研究代表者名(所属機関名):永山晋(一橋大学)

【キーワード】

アテンションの独自性、アテンション・ベースド・ビュー、財務パフォーマンス、成長行動、市場環境、機械学習、構造トピックモデル、有価証券報告書