全身持久力向上への取り組みが心血管疾患の予防に効果

発表のポイント

- 肥満、高血圧、脂質異常症(高中性脂肪血症、高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症)および糖尿病の遺伝的リスクを評価するため、数十万の一塩基多型の影響を点数化した多遺伝子リスクスコア(polygenic risk score:PRS)を構築

- 構築したPRSを用いて、肥満、高血圧、脂質異常症および糖尿病に対する全身持久力と遺伝の相互作用を検討

- 高い全身持久力を有することにより、高中性脂肪血症および肥満の遺伝的リスクが抑制されることが明らかに

概要

早稲田大学スポーツ科学学術院の谷澤薫平准教授と岡浩一朗教授の研究グループは、高い全身持久力※1を有することにより、高中性脂肪血症および肥満の遺伝的リスクが抑制されることを明らかにしました。

本研究成果は『Medicine & Science in Sports & Exercise』(論文名:Polygenic risk score, cardiorespiratory fitness, and cardiometabolic risk factors: WASEDA’S Health Study)にて、2024年5月21日(水曜日)にオンラインで掲載されました。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

虚血性心疾患をはじめとする心血管疾患は、全世界の死因の約32%を占める疾患であり、その予防は世界的に重要な課題です。心血管疾患の発症率は、肥満、高血圧、脂質異常症および糖尿病などのリスク因子(心血管代謝リスク因子)の保有により高まります。心血管代謝リスクは良い生活習慣により改善する一方で、遺伝の影響も少なからず受けるため、個人の遺伝的リスクを考慮して、心血管疾患の予防に取り組むことが重要であると考えられています。

生活習慣の中でもとりわけ身体活動と心血管疾患の関連については多くのエビデンスが存在し、身体活動量が多い人は心血管疾患の発症率や心血管疾患による死亡率が低いことが明らかにされています。また、習慣的な身体活動・運動により向上する全身持久力が、心血管疾患の発症率低下と強く関連するというエビデンスが多数存在します。全身持久力は日常の身体活動量を反映する指標であることに加え、心臓や肺をはじめとする、身体の様々な器官の機能を反映する指標でもあります。そのため、全身持久力は身体活動そのものよりも死亡や疾患発症のリスク低下と強く関連することが明らかにされており、臨床的に重要な指標であると考えられています。しかし、「遺伝的に心血管代謝リスクが高い人においても、全身持久力向上による心血管代謝リスク改善効果は得られるか?」あるいは「全身持久力を高く保つことにより、遺伝的な心血管代謝リスク増加が抑制されるか?」といった、心血管代謝リスク因子に対する全身持久力と遺伝の相互作用※2は十分に理解されていません。

これまでに心血管代謝リスク因子に対する全身持久力と遺伝の相互作用を調べた研究では、ある心血管代謝リスクと関連することが報告されている一塩基多型(single nucleotide polymorphism:SNP)※3を複数分析し、それらの影響を点数化した遺伝的リスクスコア(genetic risk score:GRS) ※4を構築することにより、遺伝的リスクを評価していました。しかし、いずれの研究においても、GRS構築のために数個〜数十個のSNPしか用いておらず、遺伝的リスクの予測精度に課題がありました。心血管代謝リスク因子は多因子遺伝形質※5であり、多数のSNPと環境要因の影響を受けます。そのため、心血管代謝リスク因子と関連する少数のSNPを用いるだけでは精度高く遺伝的リスクを予測することは難しいとされています。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

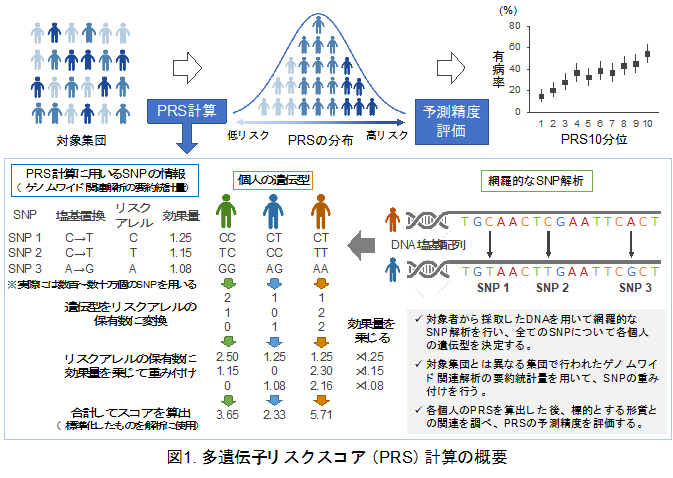

そこで我々は、ゲノム全体に存在する無数のSNPが相加的に形質に影響を及ぼすという仮説(polygenic model)に基づき、数十万のSNPの影響を点数化した多遺伝子リスクスコア(polygenic risk score:PRS) ※6を、肥満、高血圧、脂質異常症(高中性脂肪血症、高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症)および糖尿病といった心血管疾患リスク因子に対してそれぞれ構築しました(図1)。PRSを用いて遺伝的リスクを評価することより、心血管疾患リスク因子に対する全身持久力と遺伝の相互作用をより精度高く検討できると考えられます。

具体的には、早稲田大学の校友を対象とした健康づくり研究「WASEDA’S Health Study※7」に参加した40~87歳の男女1296名から採取したDNAサンプルを用いて、ゲノム全体に存在する数百万個のSNPを網羅的に解析し、そのうちの約81万個のSNPを用いて、各心血管疾患リスク因子のPRSを個人毎に計算しました。各SNPの影響の大きさ(効果量)はそれぞれ異なるため、過去にバイオバンク・ジャパン※8のゲノムデータを用いて行われた臨床検査値およびBMIの大規模ゲノムワイド関連解析※9の要約統計量を用いてSNPの重み付けを行いました。また、全身持久力を評価するため、自転車エルゴメーターを用いた運動負荷試験を行い最高酸素摂取量※10を測定しました。PRSについては各PRSの三分位で低・中・高PRS群の3群に、全身持久力については性・年齢階級別の最高酸素摂取量の三分位で低・中・高全身持久力群の3群に分類し、各心血管疾患リスク因子の測定値や有病率を群間で比較しました。

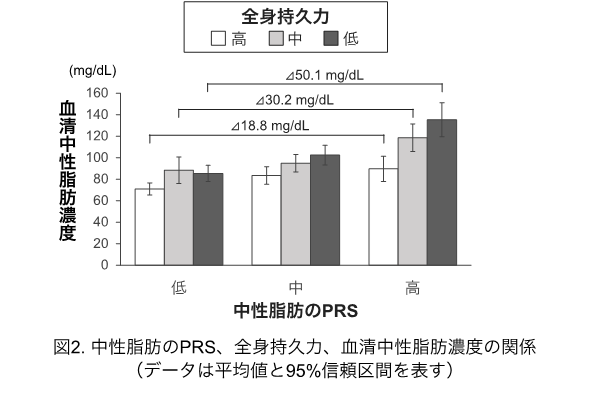

各心血管疾患リスク因子に対するPRSと全身持久力の相互作用を分析した結果、血清中性脂肪濃度に対する中性脂肪のPRSと全身持久力の有意な相互作用が認められ、全身持久力が高いほど、中性脂肪のPRSと血清中性脂肪濃度の関連が弱まることが明らかになりました。図2に示した通り、低全身持久力群においては低PRS群と高PRS群間の中性脂肪濃度差は50.1 mg/dLですが、高全身持久力群においてはその差が18.8 mg/dLであり、30 mg/dL以上の抑制効果が認められました。

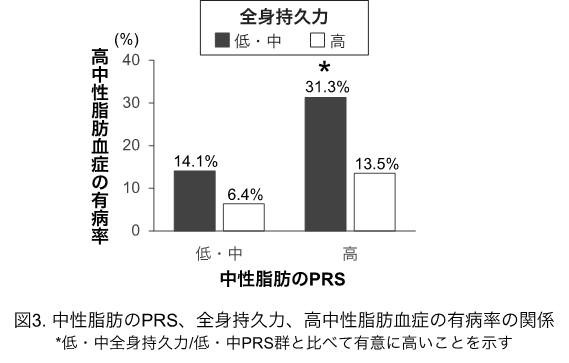

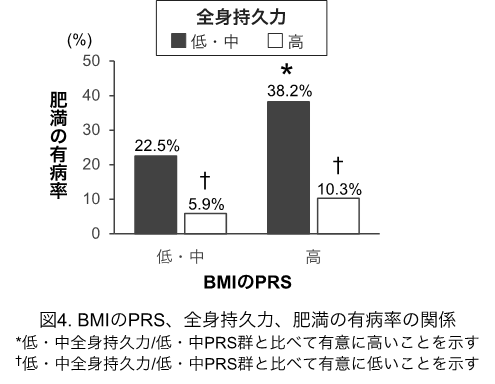

また、高中性脂肪血症(血清中性脂肪濃度≥150mg/dLもしくは中性脂肪降下薬服用)の有病率は、低・中全身持久力/低・中PRS群(14.1%)と比べて、低・中全身持久力/高PRS群(31.3%)では有意に高いという結果が得られましたが、高全身持久力/高PRS群(13.5%)においては有意な差が認められませんでした(図3)。さらに、肥満(BMI≥25 kg/m2)の有病率は、低・中全身持久力/低・中PRS群(22.5%)と比べて、低・中全身持久力/高PRS群(38.2%)では有意に高いという結果が得られましたが、高全身持久力/高PRS群(10.3%)においては、むしろ有意に低いという結果が得られました(図4)。これらの結果から、高い全身持久力を有することにより、高中性脂肪血症および肥満の遺伝的リスクが抑制されることが明らかになりました。その他の心血管代謝リスク因子(高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、糖尿病、高血圧)については、いずれも全身持久力とPRSの有意な相互作用が認められなかったことから、高い全身持久力を有することにより、遺伝的リスクが抑制されるという証拠は得られませんでした。

(3)研究の波及効果や社会的影響

高い全身持久力を有することにより、高中性脂肪血症や肥満の遺伝的リスクが抑制されるという本研究の知見は、心血管疾患の予防における全身持久力の重要性をさらに強調するものです。また、本研究で高全身持久力群に該当した参加者のほぼ全員が、「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」で示された日本人の全身持久力(最高酸素摂取量)の推定標準値を上回っていたことから、遺伝的リスクの抑制という点においてもこの推定標準値が妥当な値であることが示されました。一方、高い全身持久力を有することにより、高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、糖尿病および高血圧の遺伝的リスクが抑制されるという証拠は得られなかったことから、全身持久力による遺伝的リスク抑制効果の限界も示されました。これらの結果から、心血管疾患の予防において遺伝的リスクを把握し、全身持久力を高めるために運動習慣を身につけることの重要性が再認識されました。

(4)今後の課題

本研究の研究デザインは、心血管疾患リスクと全身持久力を同じタイミングで測定する横断研究※11であるため、全身持久力と心血管疾患リスクの逆の因果関係が研究結果に反映された可能性があります。そのため、今後は研究対象者を長期に渡って追跡するコホート研究※12を行い、ベースラインの時点で高い全身持久力を有することにより、将来の遺伝的な心血管疾患リスク上昇が抑制されるかどうかを検討する必要があります。また、相互作用の解析を行うためのサンプル数が十分でなかったため、いくつかの心血管代謝リスク因子(低HDLコレステロール血症など)については、統計学的に有意な相互作用を検出できなかった可能性があります。そのため、今後はさらにサンプル数を増やして研究を行う必要があります。

(5)研究者のコメント

(早稲田大学スポーツ科学学術院 谷澤 薫平 准教授)

本研究により、心血管疾患の予防における全身持久力の重要性が、「遺伝的リスクの抑制」の観点からも示されました。遺伝的に「中性脂肪が上がりやすい人」や「太りやすい人」は確かに存在しますが、「遺伝子が悪いから・・・」と諦めず、全身持久力向上に取り組んでほしいと思います。

(6)用語解説

※1 全身持久力

体力の構成要素の一つで、長時間一定の強度の運動を続けることができる能力のことです。

※2 相互作用

2つ以上の要因が互いに影響を及ぼし合うことを指します。例えば、運動による血圧低下効果を調べ、その効果の大きさが喫煙者と非喫煙者で異なる場合、運動と喫煙との間に相互作用があると言えます。

※3 一塩基多型(single nucleotide polymorphism:SNP)

ゲノムのDNA塩基配列の個人差(多型)のうち、一つの塩基が他の塩基に置き換わるタイプの多型を指します。SNPは約1000塩基に1塩基程度存在し、このわずか0.1%のDNA塩基配列の違いにより、遺伝的な個性が生み出されます。

※4 遺伝的リスクスコア(genetic risk score:GRS)

ある形質と関連するSNPを複数分析し、それらの影響を点数化する方法です。スコアの構築に用いるSNPを個人毎に分析し、それぞれのSNPにおけるリスクアレルの保有数を合計することによりスコアを計算します。各SNPの影響の大きさ(効果量)はそれぞれ異なるため、先行研究で報告されたSNPの効果量(オッズ比や回帰係数など)をリスクアレル保有数に乗じることで重み付けを行います。

※5 多因子遺伝形質

多数の遺伝要因と環境要因の影響を受ける形質(生物の形や性質などの特徴)のことです。

※6 多遺伝子リスクスコア(polygenic risk score:PRS)

ゲノム全体に存在する無数のSNPが相加的に形質に影響を及ぼすという仮説(polygenic model)に基づき、数百から数十万のSNPの影響を点数化し、疾患リスクを予測する方法です。スコアの基本的な計算方法はGRSと同じですが、ベイズ統計に基づく手法など、様々なスコアの計算方法が提案されています。SNPの重み付けは、PRSを構築する集団とは異なる集団で行われたゲノムワイド関連解析の要約統計量(各SNPの効果量を含む)を用いて行います。

※7 WASEDA’S Health Study

早稲田大学校友(卒業生)の元気で長生きの秘訣を、ライフスタイル(運動や食事、ストレス等)の観点から明らかにすることを主な目的としたコホート研究です。20年間という長期にわたる追跡調査を通じて、校友のみならず、日本国民の今後の疾病予防や寝たきり予防、ストレス対策に役立つエビデンスを社会に提供していくことを目指しています。

※8 バイオバンク・ジャパン

遺伝情報に基づく個別化医療の実現に向け、2003年に東京大学医科学研究所に設置された日本最大の疾患バイオバンクです。現在、約27万人のDNA試料と臨床情報、約20万人の血清試料が保管されており、厳正な審査を経て、ゲノム医療の実現や新た治療方法の開発を目指す研究者に提供されています。ゲノムワイド関連解析の要約統計量など、一部のデータは非制限公開されており、審査なしで誰でも利用することができます。

※9 ゲノムワイド関連解析

ヒトゲノム全体をカバーする数十万〜数百万のSNPと疾患・形質との関連を網羅的に検討する遺伝統計解析手法です。

※10 最高酸素摂取量

漸増運動負荷試験により得られた酸素摂取量の最高値のことです。体重1kgあたりの最高酸素摂取量は全身持久力の指標として用いられます。

※11 横断研究

ある集団を対象として、健康状態や疾患の有無とその原因と考えられる要因を同時に測定し、それらの関連性を調べる研究のことです。

※12 コホート研究

疾患の原因と考えられる要因を持つ集団と持たない集団を一定期間追跡し、疾患の罹患率や死亡率などを比較する研究のことです。

(7)論文情報

雑誌名:Medicine & Science in Sports & Exercise

論文名:Polygenic risk score, cardiorespiratory fitness, and cardiometabolic risk factors: WASEDA’S Health Study

執筆者名(所属機関名):

谷澤 薫平(早稲田大学スポーツ科学学術院)

田端 宏樹(順天堂大学スポートロジーセンター、早稲田大学スポーツ科学研究センター)

中村 宣博(早稲田大学スポーツ科学学術院)

川上 諒子(公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究所、早稲田大学スポーツ科学研究センター)

薄井 澄誉子(上智大学基盤教育センター、早稲田大学スポーツ科学研究センター)

伊藤 智子(早稲田大学スポーツ科学研究センター)

河村 拓史(早稲田大学スポーツ科学研究センター)

鳥居 俊(早稲田大学スポーツ科学学術院)

石井 香織(早稲田大学スポーツ科学学術院)

村岡 功(早稲田大学名誉教授)

鈴木 克彦(早稲田大学スポーツ科学学術院)

坂本 静男(早稲田大学名誉教授)

樋口 満(早稲田大学名誉教授)

岡 浩一朗(早稲田大学スポーツ科学学術院)

掲載日時(現地時間):2024年5月20日

掲載日時(日本時間):2024年5月21日

(オンライン掲載)

掲載URL: https://journals.lww.com/acsm-msse/abstract/9900/polygenic_risk_score,_cardiorespiratory_fitness,.539.aspx

DOI: https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003477

(8)研究助成

研究費名:私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

研究課題名:国民の身体活動不足解消を具現化するための健康スポーツ科学研究の基盤形成

研究代表者名(所属機関名):岡 浩一朗(早稲田大学)